来源:本网专稿作者:时间:2023-06-14

□中国发展改革报社记者 蔡若愚

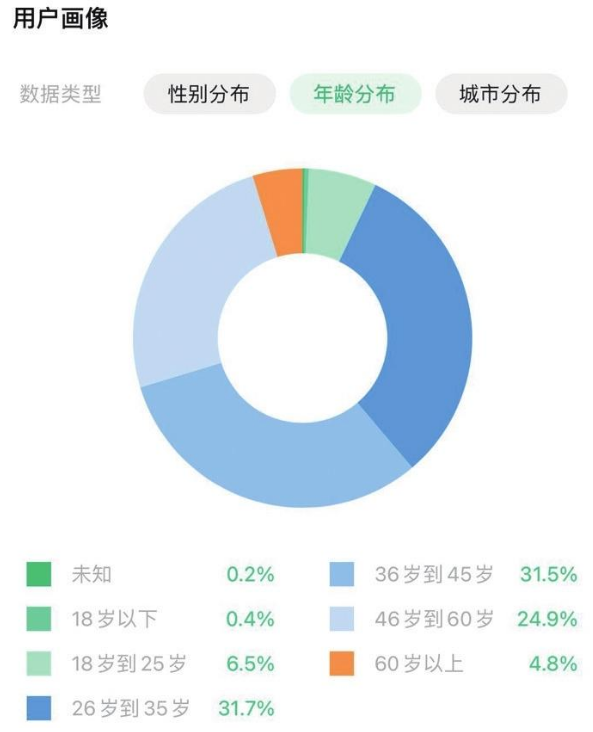

中国发展改革报社旗下公众号“中国发展改革”的读者群体,从年龄段分布来看,18岁以下的读者比例不到1%,而从18岁往上,数量开始逐渐增加,到26~35岁达到一个高峰。

可以理解,18岁之前,青葱校园里的你,沉浸于琅琅读书声,尚未步入需要密切关注和理解国家大事的阶段。但如果能早些了解中国发展改革的大事和大势,那么在面对高考时,你的视野会更开阔、选择会更长远、心态也会更从容。

人口之变 政策之变

今年的高考,大众首先关注到的是,1291万的报名人数“再创新高”。以人口这个变量入手,不难发现,高考人口的变化,既在意料之外,也在国家政策的伏笔之中。

一般而言,人口自然变动对高考报名人数具有重要影响。我国在上世纪80年代迎来了一波人口出生小高潮,与之相对应,2000年之后我国高考报名人数持续快速增长,一直到2008年达到1050万人的高峰后下行。不过,2011年至今,我国高考报名人数却并未跟随1993~2004年的出生人口下降趋势而下降,而是保持基本稳定且在近5年来还有上升趋势。

为什么会出现这样的情况?因为在人口变量之外,叠加了政策变量。

2012年有一件大事:大学本科扩招叫停。在经历长达13年的大学本科扩招后,我国高等教育毛入学率从1998年的不到10%迅速提升到2012年的30%,实现了由精英教育向大众教育的转型。但过度扩招影响高等教育质量,因此2012年教育部发布意见,明确之后公办普通高校本科招生规模将保持相对稳定。

稳住本科招生规模的结果之一是复读生的增多。根据中国人民大学学者的一项研究,2012年之后,复读生规模连年增长,在当年高考生中的比例持续提升,一定程度上维持了高考报名人数的稳定。

近年来,专升本、第二学士学位等扩招的政策直接导致高考报名人数持续增加,尤其中职考生和复读生人数逐年增加。到2021年,各地中职毕业生选择升学的比例已经达到接近七成。

那么,对于今年高考的学生们来说,报名人数创新高是否意味着上岸“史上最难”?其实这是一个匹配问题。尽管高考报名人数增加,但高等教育毛入学率和录取率也在稳步增长。2022年,高等教育毛入学率为59.6%,根据“十四五”规划提出的目标,2025年高等教育毛入学率将达到60%。高考本专科录取率更是在近5年提升到90%以上,且仍在每年增长。

新专业 新职业

高考之后,你想好填报哪个专业了吗?专业关乎产业,如果从产业这个变量入手,你会发现,伴随着我国产业转型升级,高考志愿填报的热门专业也在发生变化。

想要了解眼下的热门专业,可以借助两份名单:一是教育部发布的高校本科新专业名单,二是人社部发布的新职业名单。

教育部每年都会组织开展年度普通高等学校本科专业设置和调整工作,以适应经济社会发展需求,优化人才培养结构。党的十八大以来,在供给侧结构性改革、创新驱动发展等国家重大战略措施推动下,我国传统产业转型升级步伐加快,数字经济、智慧产业等新产业新业态新模式蓬勃发展。与之相呼应,教育部近年发布的本科新专业名单中,智慧交通、智慧水利等“智能智慧类”专业频频上榜。

人社部自2019年以来,会同有关部门发布了5批共74个新职业,悉数纳入去年颁布的《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》中。可以看到,新版大典对于数字经济着墨最多——除了专业技术人员大类新增职业主要集中在数字技术领域并专门增设了“数字技术工程技术人员”小类之外,还首次标识了97个数字职业。这背后,对应的是近年来我国数字经济的迅猛发展态势:到2021年底,我国数字经济规模已经达到45.5万亿元,占GDP比重近40%。

新专业名单和新职业名单,前者从入口处回应国家经济社会发展需求,实现了人从基础教育人口转化为社会所需人才的第一步;后者则在出口处对接经济社会发展需求,完成了社会所需人才到人才红利效应的最终落地。

在这一链条上,我们也就不难理解,为什么热门专业此起彼伏:30年前,它可以是财经类、贸易类,因为改革开放和经济建设的需要;15年前,它可以是计算机类、土木类,因为互联网浪潮和房地产市场的需要;而如今,人工智能、数字经济等正在成为新的“爆款”专业。

世界的 时代的

如果没有参加高考,求学的你们还有其他路径可以选择吗?

在影响高考报名人数的变量里,留学生数量是需要考虑的一部分。进入21世纪,出国留学人员总数持续增长,低龄化留学一度成为趋势,而这部分人群,就是选择了高考之外的另一条路。

高考不再是独木桥,求学的选择日渐增多,这一方面得益于中国与世界的联通。自2001年中国加入WTO之后,与世界的联系日益密切,体现在教育方面就是留学日益便利;另一方面也在于中国人的钱包鼓起来了,在教育这件人生大事上,更多人愿意且能够支撑孩子的海外求学之路。数据显示,中国出国留学人员以自费留学为主。2001年以后,自费出国留学人员的比例超过85%,而且多数年份在90%以上。

同时,留学的目的也逐渐多元化。早年留学生留在国外的居多。2000年前后出国留学人数刚开始攀升时,同期归国人数比例却一直在30%以下徘徊。然而,从2009年开始,留学回国人数大幅上升,特别是党的十八大以来,回流态势迅猛,目前已有逾八成留学生选择回国工作。留学不再是留居国外的跳板,而是多一种求学选择、多一种生活状态、多一种看世界的方式。

从这个意义上说,中国人的确是从容了。

百年之前,上学是少数人的事,他们“为中华之崛起而读书”的壮志,历经几代人努力,最终练就了一个“站起来”的中国;46年前,高考恢复,逐渐让求知成为更多人看得见摸得着的选择,并培养了一批各行各业的建设人才,为中国“富起来”提供了支撑;如今,高考已是多数有孩家庭都会面临的平常事,知识成为大众储备,构成了中国“强起来”的深厚基础。

一代人有一代人的使命,看清时代的大事和大势,那么面对的无论是高考,还是今后人生中的各种大考,都会找到最好的安排。