来源:本网专稿作者:时间:2021-08-11

——内蒙古呼伦贝尔市践行习近平生态文明思想系列报道之二

呼伦贝尔市林下经济朝着多元化发展格局转变

油菜花盛开

依托黑土地等生态优势持续打造全域绿色有机农产品生产加工输出基地

扎兰屯市河西街道回民村一组张秀荣采摘黑木耳韩冷摄

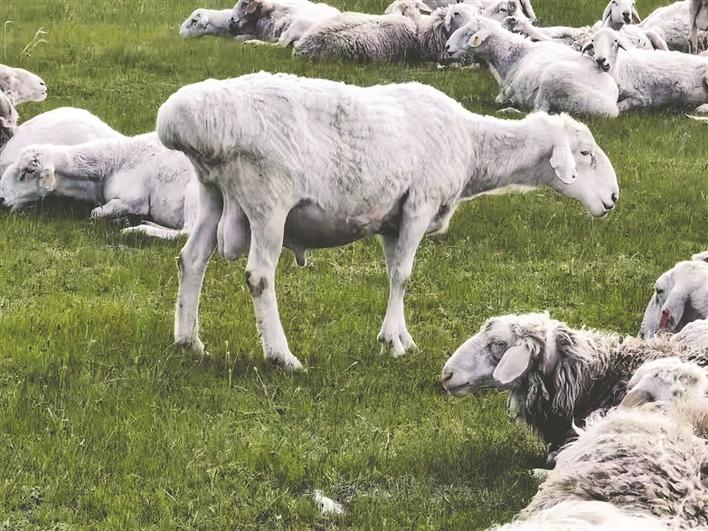

呼伦贝尔市自主培育的草原短尾羊列入国家畜禽新品种名录

阿荣旗大力发展水稻种植

□中国改革报记者 于保明

□任阿龙

内蒙古呼伦贝尔市得名于境内的呼伦湖和贝尔湖,大兴安岭林海、呼伦贝尔大草原和众多的湿地湖泊唇齿相依,资源富集、生物多样,是典型的生态大市,素有“北国碧玉”和“绿色净土”之称。

如何把生态优势转化为产业优势?呼伦贝尔市紧紧依托良好的生态环境,把绿色的草原、森林、河湖、天然有机的农畜林产品、寒冷气候环境、富集的冰雪资源开发好、利用好,把生态资源和气候环境优势转化为产业产品优势、质量品牌优势和市场竞争优势。目前,呼伦贝尔市有近2800万亩耕地,粮食稳定在年产120亿斤以上;建成30万头肉牛、500万只肉羊标准化基地,牛奶产量达到55万吨,肉类产量达到26万吨;林下经济面积达到752.83万亩。

用好岭东黑土地

延长农区产业链

黑土地是大自然给予人类的得天独厚的宝藏,是一种性状好、肥力高、非常适合植物生长的土壤,也是最肥沃的土壤。呼伦贝尔市近2800万亩耕地大部分为黑土地。呼伦贝尔市气候寒冷,纬度较高,太阳辐射强,昼夜温差大,降雨充沛,独特的气候资源为农业发展提供了有利条件。

走进阿荣旗兴安镇沃勒莫丁村,一方方田畴整齐划一,家家户户种水稻走上了致富路。“我们村这回可真牛了!我们的收入比原来翻了三五番!”村民郑金忠说,“原来一亩玉米最多挣200元,现在一亩水稻挣1000元以上。”按照呼伦贝尔市“生态产业化”发展方式,阿荣旗依托黑土地资源和阿伦河、格尼河、音河三条河流水资源优势大力发展水稻种植。此前,沃勒莫丁村有1.8万亩耕地,其中水田500亩。通过实施旱改水项目,该村水田发展到1.5万亩。

最近,莫力达瓦达斡尔族自治旗宝山镇西宝山村鑫牧原牲畜养殖有限公司的300多头生猪又要出栏了。“自2019年一期建成以来,生猪养殖项目在生产运营期间不断壮大规模,不仅带动了农民增收,还有效带动了周边地区畜牧业发展。”该企业负责人张洪雨说。

依托地处“世界三大黄金玉米带”和黄豆高产区的生态优势,莫力达瓦达斡尔族自治旗大力发展饲料加工与生猪养殖、屠宰及深加工,呼伦贝尔大红门肉类食品有限公司、内蒙古丰汇达粮食集团有限公司等企业已入驻投产。产业发展激发了当地农户种植玉米(含青贮玉米)、大豆和养殖生猪的积极性。洪宇玉米种养殖专业合作社、呼伦贝尔市圣禹牧业有限责任公司莫力达瓦达斡尔族自治旗生猪标准化养殖项目等种养殖组织和企业如雨后春笋般涌出,莫力达瓦达斡尔族自治旗生猪产业集群已现雏形。

近年来,呼伦贝尔市依托独特的生态优势,持续着力打造全域绿色有机农产品生产加工输出基地,已建立大豆、玉米、水稻、马铃薯等种植业标准化生产示范基地,并不断延长农副产品产业链,为构建质量兴农、绿色兴农、品牌强农夯实了基础。

依托林业资源

做好林下经济

呼伦贝尔市是内蒙古自治区乃至全国森林资源最富集的地区之一。截至2020年,全市林地面积1630万公顷,占全区林地总面积的80%以上。发展林下经济是呼伦贝尔市推动“生态产业化”的重要内容。

呼伦贝尔扎兰屯市位于大兴安岭东南麓,蒙古栎是大兴安岭林区重要用才树种,当地居民用蒙古栎枝丫或锯末栽培黑木耳,产出的黑木耳富有光亮感,自然卷曲状,口味独特。经业界专家研究发现,扎兰屯市属于中温带季风气候区,四季分明,雨热同期,全年日照时间长,极适合种植高品质黑木耳。近年来,呼伦贝尔市按照“生态产业化、产业生态化”发展定位,推动扎兰屯市大力发展黑木耳产业。

近一段时间,已是花甲之年的张秀荣为摆脱贫困创业种植黑木耳的励志故事得到了很多媒体的关注,张大妈的黑木耳火了。61岁的张秀容住在扎兰屯市河西街道回民村一组,多年前家里出现变故欠了很多外债,后来在政府部门的引导下她开始养殖黑木耳。现在,张大妈的黑木耳插上了电子商务的翅膀飞向全国各地,凭借外形美、口感好、绿色有机等优势,远近闻名、供不应求,被扎兰屯市评为“最美电商创业典型”。

在扎兰屯市,像张大妈一样依靠种植黑木耳走上致富路的故事还有很多。截至目前,扎兰屯市黑木耳栽培规模超过1500万袋,产值过亿元,菌农由124户发展到216户;建成食用菌研究所1家,长征、森宝、森通等黑木耳生产加工龙头企业5家;积极培育销售市场,目前食用菌交易市场主体已经交工。借助电子商务平台,森通、森宝、张大妈等企业及合作社实现在天猫、苏宁易购、淘宝等20余家平台网上销售黑木耳,初步形成了线上、线下立体销售网络。

据了解,按照“生态产业化”发展定位,呼伦贝尔市林下经济正朝着多元化发展格局转变,“林药模式”“林果模式”“林菌模式”“林禽模式”互相支撑,森林旅游、森林康养等产业得到长足发展,林业产业综合实力显著增强。2020年,该市林下经济面积达到752.83万亩,林下经济总产值达到34,704.58万元。

立足岭西牧区

发展现代化草原畜牧业

呼伦贝尔大草原幅员辽阔,总面积10万平方公里,天然草场面积占80%,是世界著名的天然牧场。在呼伦贝尔大草原这片“绿色净土”大力发展草原畜牧业是呼伦贝尔市“生态产业化”的题中之义。

鄂温克族自治旗位于大兴安岭西麓、呼伦贝尔大草原南部,可利用草场11,803.3平方公里,这里广阔的草场十分适合草原短尾羊的生长。2020年,呼伦贝尔市自主培育的草原短尾羊正式列入国家畜禽新品种名录。草原短尾羊生长发育快、饲草料利用率高等特点有利于实现对草牧场的有效保护和科学利用。

锡尼河西苏木巴彦呼硕嘎查是呼伦贝尔市著名的草原短尾羊养殖地,这里产出的草原短尾羊在市场上受到追捧。盛夏时节,牧民石永生家的草场上一派生机。石永生每天起床的第一件事就是眺望一下在自家草场上吃草的草原短尾羊——他的致富“宝贝”。石永生说:“短尾羊肉质好,耐寒,尾部脂肪少,体形大,产肉量比本地羊高,而且还有多胎基因。最重要的是现在不愁销路,出栏后只要符合收购标准,公司会按照高于市场价的价格进行收购。”看着一只只羊膘肥体壮,石永生觉得日子更有盼头了。

呼伦贝尔市是内蒙古自治区重要的肉羊生产基地,肉羊品种主要以呼伦贝尔羊、呼伦贝尔短尾羊和呼伦贝尔细毛羊为主。截至2020年,全市羊存栏843.62万只,是内蒙古自治区乃至全国重要的优质肉羊生产区。

高1.76米、重1.5吨的牛,是不是让人有些难以想象?在位于谢尔塔拉垦区的内蒙古三河牛良种繁育中心,记者见到了这头三河牛中的“牛王”。它出生于2008年,如今依旧身躯高大、四肢结实,似乎真的带有一股“牛王”应有的威武与霸气。三河牛起源于额尔古纳市的三河地区,即根河、得耳布尔河、哈乌尔河地区以及呼伦贝尔境内滨洲铁路沿线一带,因其主要分布于三河地区,因而被称为“三河牛”,并于1986年被内蒙古自治区人民政府验收命名为“内蒙古三河牛”,其毛色主要以红白花、黄白花为主。

呼伦贝尔水草丰美,草原辽阔,生态环境良好,为培育三河牛的优良特性提供了天然保障。在几代农牧人的辛勤繁育下,三河牛逐步适应并发展成耐寒、耐粗饲、宜放牧、适应性强、遗传性能稳定、产奶高、肉质好的优良畜种,是我国首个自主培育的乳肉兼用型品种牛。近年来,呼伦贝尔不断提高三河牛品质和供种能力,加强三河牛改良繁育,逐步扩大核心群规模,并在岭西地区积极推广应用。目前,呼伦贝尔市三河牛存栏量已超过8万头。

有好牛,就有好奶。2019年,谢尔塔拉农牧场投资建设乳制品加工厂,于当年11月份正式投产。工厂以精选的三河牛鲜乳为原料,加工生产切达干酪、哈罗米奶酪两种奶酪产品,同时还加工酸奶、巴氏鲜奶等乳制品。

“三河牛牛奶品质好,是牛奶中的上乘佳品。2020年6月,我们的产品投放市场,目前市场反馈良好,尤其受到大城市消费者的喜爱。奶酪厂产值每年可达1200万元,将成为未来拉动三河牛养殖、奶业振兴的关键。我们将努力实现优质优价,不断提升产品的增值空间和发展潜能。”谢尔塔拉农牧场工作人员说。

呼伦贝尔市第一产业有基础、有优势,是广大人民群众参与度较高的产业,也是实现“生态优先、绿色发展”的突破口。在岭西草原牧区,发展草原畜牧业不盲目追求高存栏量、高载畜量,而是在“质”上下功夫,在精品有机乳、肉、草等产业方面走高端、打品牌、卖高价。在岭东农区,重点做好黑土地利用文章,推进种植业和养殖业双管齐下、“质”“量”并重。在岭上林区,重点做好森林利用文章,不断增加森林蓄积量和森林覆盖率,坚持在“特”上下功夫,立足林区特点特色,在林下种养殖和野生采摘加工等方面狠下功夫,在食用菌、浆果、坚果、寒带动物养殖等产业方面打品牌、创优势、见效益。让“生态产业化”的生动实践更加符合当地实际,成为呼伦贝尔市走好以“生态优先、绿色发展”为导向的高质量发展的有力支撑。

(本文配图除署名外均由呼伦贝尔市委宣传部提供)