来源:无锡市对口帮扶海东市民和县联络组作者:时间:2024-12-06

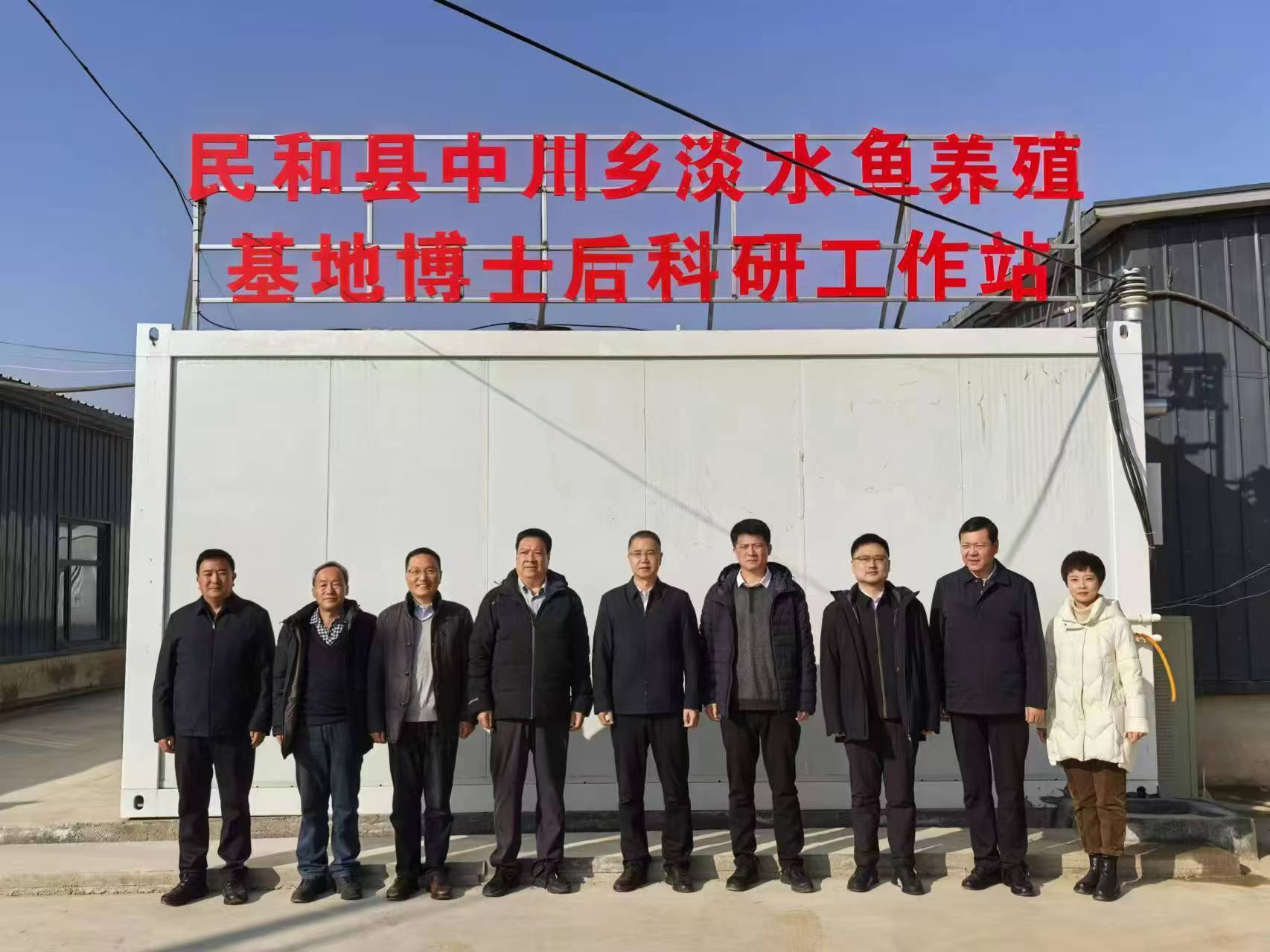

11月27日,青海省海东市民和县中川乡淡水鱼研制基地博士后科研工作站正式挂牌成立,民和县农业农村科技局与中国水产科学研究院淡水渔业研究中心签订博士后科研工作站技术服务协议,为民和淡水鱼养殖业发展注入了新活力,也标志着民和淡水鱼养殖将迈上更高水平的专业化养殖新台阶。

青海省地处青藏高原东北部,境内水域资源丰富,水体总面积2050万亩,其中有鱼水面约1970.4万亩,实际用于渔业养殖的水域69.69万亩,因天然和洁净、常年低温以及无大风浪等成为冷水养殖最适宜的水域,广受国内外养殖者的青睐。目前,青海省冷水鱼产业已成为青海省新兴产业、朝阳产业和特色产业。青海三文鱼已经成为“一优两高”战略中全省农牧业特色品牌之一,是青海省“十四五”发展规划中“四区一带”布局里“沿黄冷水鱼绿色养殖发展带”重要建设内容,是青海产业“四地”建设中“绿色有机农畜产品输出地”的重要输出产品。2022年鲑鳟鱼产量达到1.5万吨,占全国总产量的39%,产值近15亿元,青海已成为全国最大的鲑鳟鱼养殖基地。

民和县地处黄河、湟水河谷地,水资源得天独厚,有着淡水养殖的自然禀赋。近年来,民和县以乡村振兴为引领,依托黄河资源优势,加快推进渔业产业融合、渔业资源养护和水产养殖业绿色发展,目前全县共有冷水鱼养殖企业5家,有效养殖水体9000立方米,2023年年产虹鳟鱼55吨、销量30吨,培育虹鳟鱼苗128万尾。

然而,由于缺乏先进的养殖技术和管理经验,民和冷水鱼养殖业发展较为缓慢。为进一步推动民和淡水鱼养殖产业提质增效,今年,在无锡市对口帮扶海东市民和县联络组的牵线搭桥和积极衔接推动下,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心相关专家来民和中川乡黄河渔业基地考察调研。6月在民和举行的“滨湖-民和”东西部协作第二十次联席会议上,民和县人民政府与中国水产科学研究院淡水渔业研究中心签订淡水渔业战略合作框架协议。

在揭牌仪式上,民和县委书记朱智泰代表民和县委、县政府感谢中国水产科学研究院淡水渔业研究中心对民和冷水鱼养殖产业发展的鼎力支持,感谢滨湖区对民和给予的真金白银的帮和倾智倾力的扶。他说,博士后科研工作站在民和落地,是“滨湖—民和”东西部协作的再一次深化,不仅填补了民和县冷水鱼养殖业技术的空白,也为民和县扩大冷水鱼养殖产业增添了信心和动力。下一步,民和县将立足发展实际,合理布点,以点带面,形成渔业产业发展带,进一步丰富全县产业类型、优化产业结构,筑牢乡村全面振兴基础。同时诚邀中心相关专家常来民和考察调研,通过技术、资源、人才的共享,为民和冷水鱼生态养殖、绿色发展“传经送宝”,助力民和冷水鱼养殖形成“政、产、学、研、商”一体化的创新发展格局。任鸣春表示,博士后科研工作站在民和的挂牌,是民和县委县政府关心支持企业加强创新、增强发展后劲和无锡滨湖区委区政府全力支持西部地区人才建设的重要结果,也是企业重视科技、主动搭建人才创新平台的充分体现。中国水产科学研究院淡水渔业研究中心将充分发挥人才和科研优势,竭尽所能支持博士后科研工作站发挥好作用,为促进民和地区渔业高质量发展提供有力的科技支撑,助力民和渔业增效、渔民增收。

下一步,无锡市对口帮扶海东市民和县联络组将充分发挥博士后科研工作站的重要作用,利用双方优势建立战略合作关系,共同进行渔业协同创新,实现适应渔业发展需求的技术支撑,通过引进无锡专业技术人才、先进设备等,将淡水鱼养殖提高到一个更高的平台。推动民和淡水鱼养殖向智能化发展,利用先进技术手段,如物联网、大数据、云计算、传感器等,实时监测和分析养殖环境的水质、气温、水深等参数,控制养殖环境,提高鱼类生长速度和重量,减轻疾病的发生和传播,提高养殖效益,促进渔业可持续发展。借助沿河渔业资源禀赋,大力发展高水平养殖、捕捞、加工、休闲渔业和现代化渔港经济区,推动一二三产业融合发展,延伸和强化渔业产业链条,帮助农民拓展增收渠道。在保护水生态环境的基础上,扩大养殖规模和种类,在条件成熟的基础上,引进虾、蟹、等其他水产生物,以现有产业和技术,带动群众持续扩大淡水鱼养殖规模,形成产业化发展,带动群众增收致富。