来源:中国发展改革报社、改革网作者:谢海森 刘亚婷时间:2024-11-27

“一次青海行,一生青海情。”站在青海省中医院的病房高楼里,林勋的目光穿过窗棂,深情地投向那片辽阔而神秘的高原,心中涌动着难以言表的情感。2022年7月,他肩负着中组部、上海市委组织部及上海中医药大学的重托,踏上了援青的征程,成为上海市第五批“组团式”医疗帮扶团队的一份子,担任青海省中医院党委副书记、院长一职,开启了一段意义非凡的帮扶之旅。

初到青海,林勋便被这片土地上淳朴的民风和医疗工作者对先进诊疗技术的需求深深打动。在与青海省中医院医护人员的深入交流中,他深刻感受到了与东部地区相比,高原地区中医药发展较为滞后与薄弱的现状,一股强烈的责任感油然而生。“我们要把上海先进的医疗理念和技术带到这里,为青海的中医药事业添砖加瓦。”林勋的话语中透露出坚定的决心。

两年多来,林勋带领上海援青团队,在前期援青团队帮扶成果的基础上,结合青海省中医院“十四五”发展规划,充分发挥上海先进管理理念,在医院运营管理、重点学科建设、医疗技术引进、人才队伍培养、打造“高原中医”品牌等多个关键领域深耕细作,助力青海省中医院驶入高质量发展的快车道。如今,时光荏苒,他们在这片青藏高原上留下了深刻的“上海印记”。

沪青医疗帮扶结硕果,高原健康守护再升级

青海省地处高原地区,海拔高,氧含量低,人体易出现失眠、乏力等一系列不适症状。

面对该现状,林勋发挥自己作为国家非物质文化遗产上海石氏伤科第六代学术继承人之一的优势特长,2023年10月,他协调推动援青团队成员、针灸推拿科副主任梁瑞珑开设青海省首个中医失眠针灸专病门诊,并坚持每周四上午在青海省中医院名医工作室出诊,为高原地区各族患者提供临床诊疗。

援青医生、青海省中医院骨伤科副主任史萌,已在该院成功主刀多台高质量手术,如针对脊柱退变疾病开展腰椎滑脱通道下及全内镜下腰椎减压植骨融合术,镜下腰椎间盘切除+纤维环缝合术,这些创新手术不仅显著提升了医院在骨伤科领域的专业水平,更为众多患者带来了福音,让他们在家门口就能享受到前沿的医疗服务。

这些故事只是上海市“组团式”医疗帮扶青海工作的冰山一角。近两年来,上海中医药大学先后派出外科、骨伤科、针灸科、推拿科、神经内科、神经外科、医政及后勤管理等方面专家,依托大学平台资源,结合青海高原特点,开展多项高难度手术、针灸推拿新技术及专病门诊,并积极组织科室医师教学讲座,讨论病历和学习前沿文献,协助科室申报多项院内外科研课题……

在上海市“组团式”医疗帮扶下,青海省中医院开设了颈动脉斑块、慢性疼痛、中医男科等31个高原中医特色专病专科门诊,极大提升了诊疗水平。同时,拓展治未病新业务,学习借鉴“海派膏方”理念和方法,结合高原气候特点和疾病谱,每年组织上海专家为医院开展膏方规范培训,已连续开展六届“河湟膏方节”活动,获得青海各族群众的一致好评。2023年度共开具膏方1599料,创历史新高。

随着对口支援工作的不断深入,沪青两地进一步整合省内援青资源,加强交流合作共建。

比如,今年4月25日,在上海市“组团式”支援青海省中医院团队的支持下,果洛州人民医院成功举行了青海高原首个中藏西医结合门诊的揭牌仪式,双方医院签订了医疗帮扶合作协议,还特别引进了青海省名中医、省中医院风湿病科主任医师李琴,设立了名医工作室,为果洛患者提供更加多样化、个性化的医疗服务。同时,通过联合举办“科创中国”上海市中西医结合学会“一带一路青海健康行”活动,促进了学术交流和基层义诊的开展。

全面深化医改蹄疾步稳,中医药文化薪火相传

当下,青海省中医院深化医药卫生体制改革进行地如火如荼。站在新开设的中医特色诊疗区,林勋感慨地说:“精细化管理是实现医院高质量发展的基石,是建设现代化高原中医院的前提。我来到这里第一件事,就是要健全运行机制,夯实基础管理,提升服务质量。”

自新一轮医改启动以来,青海省中医院通过借鉴上海经验,开创了一系列创新举措,不断推动医院向现代化、高质量发展迈进。医院成立了运营管理委员会,对医保基金和内部价格运行进行了规范,深化了人事薪酬制度改革,并加强了医疗服务与质量管理、药事和耗材管理等多个方面。这些举措的实施,使得该院各项医改指标持续优化,医疗服务能力不断提升。

数据显示,通过健全机制,医改重点工作成效明显。2023年,青海省中医院的门诊、出院患者人数均达到了历年最高水平,绩效考核体系更加完善,医院绩效水平逐年攀升,患者的就医负担明显减轻,卫生系列高级职称自主评审制度有效落实……医院职工幸福感、获得感不断攀升。

昔日,医院的中医特色文化服务略显单一,教学活动亦有待丰富。然而,在传承与发扬中医药文化的道路上,上海援青团队为高原中医在教学方面引进了新理念,展现了新作为。林勋表示:“我们要做的不仅是提升专科实力,更要传承和发扬中医药文化的精髓和魅力。”

“詹红生全国名老中医药专家传承工作室青海省中医院工作站”的成立,为高原医疗领域引入了珍贵的专业人才资源。近期,上海市中医药研究院骨伤科研究所所长詹红生教授及其名医传承工作室团队来到青海省中医院,开展教学查房,不仅为医务人员带来了新颖的理论视角,更在临床实践中显著提升了科室的诊疗能力。

传承与发展中医药文化任重而道远。师从上海市名中医詹红生教授的林勋,同样重视指导临床实践,积极开展多层次教学。在指导住院医师时,他因材施教,积极探索新教学方法,2023年及2024年连续两年获得中医(全科)住院医师规范化培训“优秀指导老师”。此外,他带领医院专家团队赴果洛西宁民族中学开展“中医药文化进校园”科普讲座及健康体检活动,在学校建立集中医药教育、科普与观赏功能于一体的青海省药用植物科研科普基地,深受师生好评。

多维度完善科研人才培养,高原岐黄绽放新光彩

2024年5月,林勋入选国家中医药标准咨询专家库成员,承担中医药标准战略和政策咨询、技术审核等重要任务,这不仅是他个人学术工作的肯定,更成为进一步推动青海省中医药事业健康发展的助力。

援青期间,林勋深深扎根在高原之上,主持了多项科研项目,为青海省中医药学术的高质量发展提供了坚实的支撑。其中,《小儿推拿联合振腹推拿治疗高海拔地区小儿抽动症》入选青海省卫生健康系统2023年度“新技术、新业务、新方法”项目并被评为“国内先进”。《上海石氏伤科手法联合青鹏软膏治疗青海地区膝骨关节炎的推广应用》入选2024年青海省卫生健康系统适宜技术推广项目。《青海中医师承教育有效模式及评价要素研究》获评青海省“十四五”教育科学规划2024年度重点课题。

在一次学术交流的场合中,林勋满怀激情地说:“我们要做的,不仅仅是传承,更要创新。只有不断创新,才能让中医药事业焕发新的生机。”为了推动学科的科学发展,他积极组织举办了一系列重量级的学术交流会议。从“青海省中医院高原岐黄第一届名中医学术思想经验传承学习班”到“国家级继续医学教育项目—青海中医适宜技术小儿推拿学习班”等5项活动,每一次会议都汇聚了中医药领域的专家学者,共同探讨学术前沿,传承名中医学术思想。

在高原中医骨伤科领域,青海省中医院骨伤科创科主任郭焕章先生无疑是一位举足轻重的大家。曾经,一位时隔20年再次遭遇骨伤的患者,专程来到青海省中医院寻求治疗。令人惊讶的是,她开口的第一句话竟是:“不要给我开其他的药,我就要郭焕章医生以前给我开的黑膏药,那个效果很好。”

这一番话不仅彰显了郭焕章先生的医术高超,更给了上海援青的医生们深刻的启示:“高原地区蕴藏着许多值得学习和挖掘的中医经验和技术,不仅要传播新理念、技术,更要进一步做好高原中医的传承与创新工作,将这些宝贵的财富保护和利用起来。”

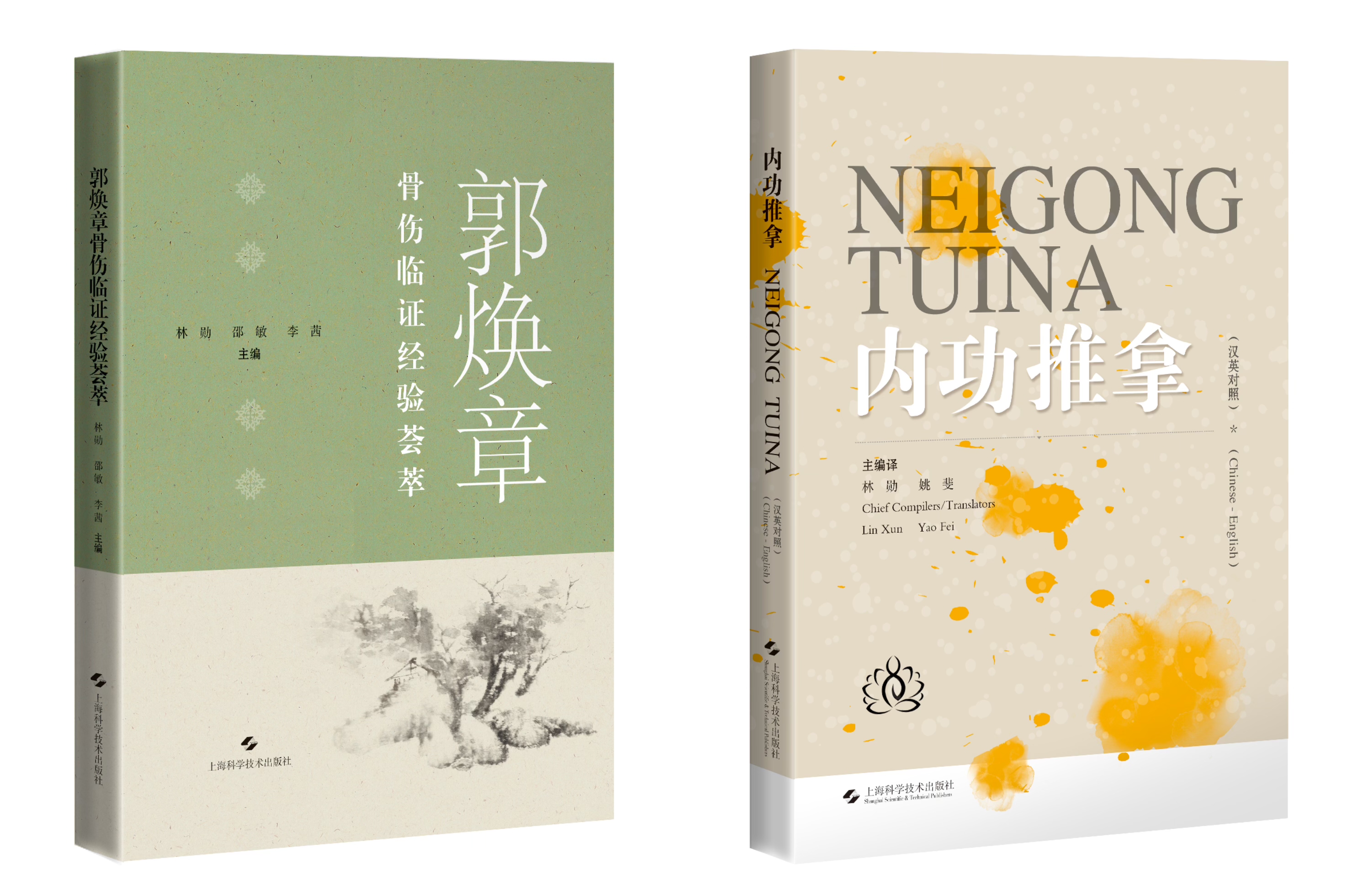

为了将这一理念付诸实践,林勋迅速组织起一支由北京、上海、广东、青海四地专家组成的团队,深入挖掘并整理全国名老中医郭焕章先生的临证经验。经过长达两年的不懈努力和多次修订,终于,《郭焕章骨伤临证经验荟萃》一书正式出版,为高原中医骨伤的临床诊疗提供了全新的思路和指导。

推进高原中医学术发展,沪青两地的专家们,无疑都是满腔热忱的先驱者。林勋组织来自上海与青海的17名专业人士,共同编译了《内功推拿》汉英对照教材,全面展示了内功推拿这一中医疗法的独特魅力和广泛应用价值。这一举措不仅推动了中医文化的国际传播与交流,更为高原中医的传承与发展注入了新的活力。

援青,这不仅仅是一项任务,更是一种信仰的力量,深深植根于每一位参与者的心中。“我们是新时代的援青人,能够有幸成为其中的一员,共同为这片高原的热土贡献自己的力量,何其荣幸,何其珍贵!”(中国发展改革报社、改革网 谢海森 刘亚婷报道)