来源:改革网作者:王也时间:2023-07-26

题记

今夜思千里,明朝又一年。

一年一年春去秋来,蓦然回首做媒体工作已经几十年了。多年来我的足迹遍及祖国的绿水青山,曾经采访过大漠孤烟的西域,记录过天涯海角的三亚,参观了钟灵毓秀的桂林,也曾用一支拙笔向读者介绍银装素裹的北国。祖国的每个角落都有许多值得颂扬和纪念的地方,但是,稍事闲暇最思念的还是我的故乡。那里的山山水水就是一幅幅清新淡雅的水彩画,那里的一草一木依然是我平生最美好的记忆。

记忆似陈酿的酒,愈久愈浓香。把美好的记忆镌刻下来扎根在故乡的土壤里,供大家分享是一种幸福。

踏遍天涯何处好

吾心归处伏龙泉

伏龙泉镇地处松辽平原中部,松嫩平原腹地。隶属于吉林省长春市农安县,位于农安县城西北45千米处。距302国道、203国道和长白西线三条省道均不到40分钟的车程。从这里向南连接长春市区,东面至农安县城、西南与公主岭市双城堡镇接壤,向西与长岭县太平山镇、三青山镇、光明乡毗邻,交通十分便利。按照伏龙泉镇政府提供的最新统计数据,全镇幅员面积282.7平方千米,其中耕地面积20,800公顷,辖23个行政村,109个自然屯,209个村民小组,城镇建成区面积4平方千米,辖区总人口65,472人,18,816户,其中城镇常住人口11,526人。

这里的地势呈西北高、东南低形态,相对坡度3米左右,处在海拔高度在168米-662米之间的台地平原上。年平均气温4.7℃,无霜期在140天左右,平均降雨量为470毫米,主要种植的粮食作物是玉米。

伏龙泉区域属大陆半湿润季风性气候,是全国少见一年能全部体验四季的地区。春天冷暖气流在这里交织,西南季风呼啸而至舞动在一望无际的东北平原上,一时间天昏地暗,一般连续三天大风后会稍事休息几日,断断续续地持续一个春天。数日大风吹薄了棉衣,吹化了积雪让大地露出墨色,吹醒了杨柳树冒出嫩芽。每场季风过后必然是一场春雨滋润大地,几场风雨过后房前的小草悄悄地露出小脑袋聆听百鸟争鸣,接下来一段时间里杨花柳絮开始漫天飞舞,呼唤人们开始春耕了。家乡的“春脖子”长,一直到6月中旬夏季才姗姗来迟,这里的田野慢慢地涂上一层墨绿,骄阳似火的天气接踵而至,曾经有记录这里最高气温达36℃。

这里的秋天是收获的季节,广袤大地变成了一片金色的海洋,粮食产量一直稳定在20万吨左右。薯类种植面积在2000公顷左右,年产量也能达到8万余吨。冬季的西北风吹来,天气比较寒冷,几场大雪过后,天地洁白,周天寒彻。有记录的最低气温能达到-34.5℃,寒风刺骨,滴水成冰。

伏龙泉镇土地肥沃,矿产资源也十分丰富。探明天然气可利用储量200亿立方米,纯度达98%以上,已经由长春华润液化天然气有限公司向长春、吉林等地供气;油页岩储量186亿吨;沙石资源丰富分布范围广、储量大;境内优质陶土储量也在3亿立方米。

全镇海拔较高,常年多风,风能资源充沛。境内规划建设四期共20MW装机容量风电项目,其中1、2期10MW装机已并网发电,可为企业发展提供充足的电力保障。

伏龙泉自古以来一直商贾云集,市井繁华,商贸优势十分突出。目前,镇区临街店铺、坐商800余家,是周边17个乡镇最大的综合购物中心。近年来大力发展的农村电子商务,成立的青年电子商务创业园、4个村级电商服务站,为电商创业者提供优质的展示平台。

关东古镇越百年

传说流出幸福泉

在这百年古镇,其地名的来历,还传颂着一段神秘而美丽的往事。

伏龙泉镇有一个村叫泉眼岭,至今村边的泉水还在汩汩地从地下涌出,在世代传诵的故事里,就和这道泉眼有关。

在很早很早以前,泉眼岭附近是一望无际的沙海,人迹罕至,寸草不生,方圆百十里仅有一眼清清浅浅的泉水显露出一点儿生机。泉水边青草黄了又绿绿了又黄,只有獐狍野鹿偶尔来到泉边喝水,泉水孤独地仰望着蓝天,寂然无声地看着岁月更替。

不知哪一年,有人逃荒路过这里,发现了这眼泉水便长住下来耕种。逐渐地闻者聚集,来了几十户,人们把自己住的地方取名泉眼岭。人多了水活了,草也更绿了。沙海的深处每天都能见到炊烟袅袅,牧歌悠悠。男人能骑善射,常常外出到周边沟沟坎坎里砍柴射猎,女人们放羊煮奶,跳舞欢歌。泉边的生活简单美好,宛如一片世外桃源。

有一年,这里却风沙大作,天灾骤至,大风刮倒了窝棚,黄沙掩埋了人畜,淙淙泉水也被黄沙遮盖。没有了水源就没了依赖和希望,人们便纷纷抛舍家园,携妻带子逃向远方,却有一名叫阿福的青年没有逃走。阿福孔武有力、最善骑射,百步穿杨,射猎大雕鸿鹄。

传说他徒手抓住一只大熊瞎子(注:黑熊),村子里的乡亲们敬佩,姑娘仰慕。眼见自己的家园被风沙祸害得变了模样,阿福心如刀绞,决心挖出泉水,恢复生机,不让乡亲颠沛流离。于是他挥动砍柴的板斧,日夜不停地从原来泉水的位置挖泉。没有饭吃饿得头晕眼花,眼冒金星,他坚持着;没有水喝渴得嘴唇干裂,嗓子冒烟,他忍着。心里只有一个信念:把泉水挖出来。

七天七夜过去了,他不吃不喝不停地挖,终于,风清了云淡了,比原来更大更急的泉水奔涌而出,泉水中似乎有一条长龙腾跃飞舞,在沙海里向远方奔腾……鹿儿闻到水香跑来欢饮,鸟儿看见泉水清亮,在上空飞翔歌唱。人们听说阿福挖出了泉水,也都纷纷地回来了。可阿福却再也不能起来了,累死在刚刚挖出的泉水旁,永远地合上眼睛,停住挥舞的臂膀……人们流着眼泪大声地呼喊着阿福的名字,可任凭千呼万唤,阿福再也没有醒过来。人们都说,阿福已经化在泉水里腾跃的龙飞翔在天空。

阿福走了,人们掩埋了阿福那把开泉板斧,斧把却神奇地发出嫩芽,渐渐地连成一片片树林,经年累月变得郁郁葱葱,高大参天。这些树木守护着泉水,守护着这里的人家。有了树木有了森林,人们再也不怕风沙,他们守在泉水旁,世世代代向儿孙传讲着这个古老的故事。每年二月初二“龙凤日”,乡亲们都不约而同地早早起来,烧香祷念:“龙抬头,龙抬头,愿那阿福永世留。愿那龙泉长流水,愿那吃穿总不愁。”

这个传说感动过许多人,当代著名诗人、中华诗词学会副会长刘庆霖专为这个传说赋诗一首:

伏龙泉,伏龙泉,

当年沙海一道泉,

水打沙流成沟壑,

两岸草肥接远天。

可怜岁岁草青黄,

其间无路觅羊肠。

偶有獐狍日出没,

鹰来雁去诉荒凉……

阿福青骠背上坐,

一箭穿云秋鸿落……

泉水清清荡云影,

阿福已然唤不醒,

夜半泉边篝火红,

众人痛哭泉眼岭。

阿福板斧葬黄沙,

斧把神奇发嫩芽。

渐渐长成参天树,

啸雨吟风笼烟霞,

树茂枝繁护清源,

从此泉名斧龙泉。

斧龙泉,伏龙泉,

地名人事几变迁?

不管是福龙泉,还是伏龙泉,抑或是斧龙泉,都寄托着这片土地上人民的一种美好期待与希冀!福龙,幸福随龙而来,伴龙而卧,绵延不绝,自然是人间福地。伏龙者,卧龙之岗,一份精神寄托和心灵的净化。而斧龙呢,以一种龙的精神挥斧开拓,阔斧大刀所向披靡,开拓创新前景锦绣,未来可期!

关东锦绣卧龙地

地杰人灵好家乡

就是这样美丽传说的黑土地上,曾经激越着肃慎人金戈铁马战意昂扬,曾流淌着东胡人牧歌短笛的悠闲时光,也曾有过秽貊人的日出而作、日落而息的安逸吉祥。古战场上女真人的鼓角争鸣已远去,蒙古人悠扬的马头琴苍凉的长调都已成为这块土地的远去的光芒。

没有远去的是解放战争“三打伏龙泉”惊心动魄的战斗,至今仍在这里传扬。

第一次战斗发生在1946年1月20日,东北民主联军吉黑纵队曹里怀部,奉命赴西满剿匪。部队经过伏龙泉时,向保安团和维持会发公开信,敦促他们放下武器。维持会和保安团唯恐武器被收缴,梦想着依据镇子四周的土围墙和保安团的武装,对公开信不予理睬,拒绝放下武器。吉黑纵队见劝服无效,于傍晚时开始进攻。一团政委于克、参谋长曾贤柱率部主攻,把西门城墙炸开一个缺口,纵队战士冲进城内,维持会和保安团500余人、镇外大排200余人的地主武装全部溃败不支,一举歼灭这股顽匪。

第二次战斗发生在同年9月。年初,民主联军吉黑纵队在一打伏龙泉之后西进,镇内社会治安混乱。为了保护市镇,商会曲意迁就,请来一股叫做“嫩江队”的国民党嫩江保安大队进驻伏龙泉,以维持镇内治安为名欺压百姓。根据剿匪需要,东北民主联军二纵队四师10团与11团会合,于9月29日从伏龙泉老街北面会师,一鼓作气全歼盘踞在这里的“嫩江队”520余人后,旋即北撤。

第三次战斗是解放战争敌我双方唯一一次正规军在这里作战。这一年的11月10日,东北民主联军六纵队为配合南满作战,临时归第二纵队指挥,从哈尔滨地区乘火车西行至大赉,然后分兵南进。二纵司令员刘震随同右翼4师南下,走深井子、伏龙泉线。直插长春西南部破击长春至公主岭之间的铁路。

破路部队右翼4师前卫第12团第2营从北街南行进入伏龙泉街区时,与国民党60军第21师第3团第2营及保安部队遭遇。同国民党2营建制部队600余人,收编胡匪保安团等400余人共1000余人对峙。经短暂激战击溃国民党军第2营,把敌人赶出伏龙泉老街,追击中俘虏营长在内及以下敌军共90余人,缴获轻机枪12挺,步枪38支。

11日,国民党残兵退守到伏龙泉镇东南两三公里的竭家窑、李大院、尤家屯三处村屯,企图阻止我军南下。此刻,遭遇战变成了攻坚战,黄昏时分,我四师命令12团和11团分别包围了尤家屯、李大院和竭家窑一线的敌人,随后发起进攻。敌人禁不住我军猛烈打击,伤亡惨重。在我军连续3次冲锋后,敌人仍然困兽犹斗,集中退守在竭家窑,继续负隅顽抗。接下来,我军炮兵部队到达,300余发炮弹在竭家窑这个弹丸小村子连续爆炸,炮声隆隆,山摇地动,竭家窑上空火光冲天,硝烟弥漫。战后,有人形容炮击最激烈的时候,爆炸声连成一片,就像刮旋风似的呜呜作响。竭家窑里的国民党兵嗷嗷乱叫,无处躲藏,被炸得血肉横飞。

12日下午,因未断其退路,国民党部队从农安调来300余人的援军,又调来30余辆汽车,在2架飞机掩护下,致使国民党军148团第3营和3团2营残部逃脱。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。为纪念这次战斗牺牲的烈士,人民政府在竭家窑附近修建了一座木质三角形烈士纪念碑,碑文由时任长农县副县长王世忠题写为“东北民主联军攻竭家窑牺牲烈士纪念碑”,后被国民党收编的地方武装烧毁。1952年,中共农安县委、县政府在伏龙泉东北部鞠家园子西南高处重建了烈士纪念塔,并将竭家窑战斗牺牲的烈士安葬于陵园中,人民将永远怀念这些英烈们。

2011年4月3日清明节前夕,原东北民主联军当年参战十一团二营六连130人仅存17人之一老战士---机枪手林彦荣于84岁高龄,携家人把雕刻着114名(部分)英烈姓名的墓碑,安放在这座曾经空缺半个多世纪的无名烈士的墓园里,为伏龙泉战斗牺牲的东北民主联军烈士祭奠。

2021年,农安县在竭家窑战斗遗迹地斥资500万元,修建了一处红色教育广场。广场占地2000平方米,修建一座20.12米高的纪念碑,广场内又修建了凉亭、甬道以及绿化。对该广场所在地的进屯道路全部硬化、村屯绿化、院墙美化以及亮化等工作。这里还是附近村民休闲娱乐的场所,人们享受着先烈们的英勇牺牲换来的平和安逸。

江山代有才人出

各领风骚数百年

伏龙泉从来就是藏龙卧虎,人才济济,灿若繁星。

说起英雄,最值得纪念的是巾帼不让须眉的阎慕昭先生。她冲破封建礼教,兴办学堂。拒绝为日伪效力,最后削发为尼的故事,成为伏龙泉历史上光彩的一页。

闫慕昭,字哲光。光绪8年(1882年)出生于伏龙泉镇,少年时不顾家人阻拦,冲破封建礼教束缚,到私塾馆读书学习,在外祖父的教诲之下懂得了许多道理。她非常敬慕汉朝女史学家班昭,便给自己取名闫慕昭。后因父亲阻拦被迫退学后,仍然坚持自学六载,28岁考入省立女子师范学校。

她1914年(民国三年)毕业后,被分配到大赉县、长岭县女子小学任教。1919年在伏龙泉街里办起了私立女子小学校。1923年8月,县公署正式定名为“农安县第二女子小学校”,闫慕昭任校长。到1930年,学生已经增加到290名,在全县会考中名列前茅,她的办学成绩得到省教育厅的嘉奖。

日本侵略者占领东北后,她十分愤恨这种侵略行径,不为日本奴化教育做帮凶,执意辞职回家。日本视学官多次邀请她,都被她严词拒绝。为躲避日本人的纠缠,她毅然决然地去了长春护国般若寺出家为尼。

日本投降后,她才返回家乡,安度晚年,1973年病逝,享年91岁,闫幕昭冲破封建伦理束缚的无畏精神,爱国抗日的民族气节永载史册。

全国解放后,伏龙泉的教育事业得到长足发展。由原来的一所小学校,逐步发展为村村有小学校。农安县又在伏龙泉镇设立了农安县第二中学。在这所学校里走出去的学生,很多人都成为国家的栋梁,其中有谭乃达将军、李明让将军,还有魏国良、张洪斌、马明玉、王学志、吕学志、刘泉、王汉蒙等军队的校级军官为国防效力;也有国家部委级、厅局级,驻外使节等公职人员;还有的成为董事长、总裁、总经理等企业管理者;更有一批院长、校长、工程师、教授、作家、学者等高级人才。

在上世纪70年代和80年代,伏龙泉涌现出了一大批劳动模范和优秀党员。其中,有带领一支机井队找水打井为农业生产服务的劳动模范韩永明;有带领妇女积极参加生产劳动的优秀共产党员丁志芬;有农村的好带头人刘守德、范有;有坚持在生产第一线,天不怕地不怕节俭淳朴的生产队长昝玉;还有始终如一,身先士卒,工人的好领班,房地产管理所好所长李龙江等学习榜样。他们为伏龙泉的发展贡献了力量,我们应该纪念他们。

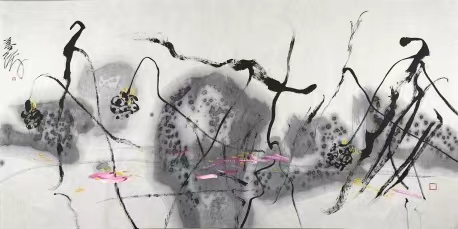

从伏龙泉走出去的优秀人才还有著名企业家邹文龙、葛小林、李树东,以及本山传媒的骨干、国家二级演员宋晓峰、著名画家徐善循等人,在各个领域为伏龙泉增光添彩。

伏龙泉的发展变化,每一步都牵动着我们外地游子的心。这些家乡人每每相聚都激动万分,验骈甲,叙桑梓,挥笔抒怀,题词赋诗,乡音乡情,血浓于水。

能看到多远辉煌的过去,就能看到多远的未来前景。愿岁月可回首,愿我的家乡伏龙泉前程似锦、风光无限!

(本文作者系《中国发展改革报》社驻吉林记者站站长 王也)

延伸阅读

徐善循作品

中国当代艺术家、著名画家徐善循,1960年生在吉林省农安县伏龙泉镇,1982年毕业于东北师范大学,曾任北华大学教授、艺术学院院长,上海理工大学教授、艺术设计学院院长。1976年速写首次发表于《速写选集》(天津人民美术出版社);1984年国画首次入选全国第六届美术作品展览;2002年参加中国画赴欧洲巡回展;2003年参加德国e时代水墨元素展;2006年首次于上海半岛美术馆举办个人画展。现已出版《善循画线》、《美术赏析》、《设计&速写》、《徐善循画集》、《画为心书》《墨色苍黄》《之身水色》《纸上清音》《万物一体》等。