来源:南京财经大学作者:张晋山时间:2024-11-25

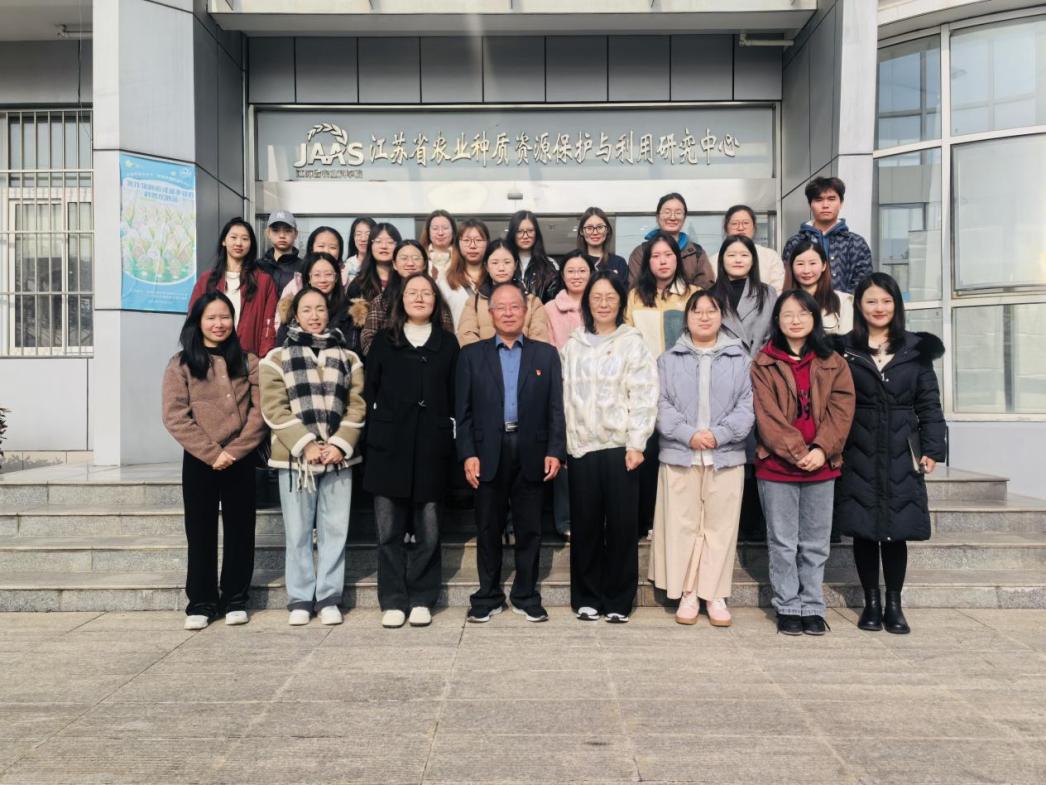

11月23日,迎着初冬的晨风,南京财经大学外国语学院“用外语讲好粮食人故事”大创团队、分党校、青马班的大学生、研究生们在院党委书记李骏、学工办主任李超雅、研究生党支部书记王云姣、兼职组织员成旻瑒的带领下来到江苏省农业科学院,走进粮食博物馆,聆听粮食作物研究所所长王才林教授讲述《踏实做事诚实做人》实境党课。

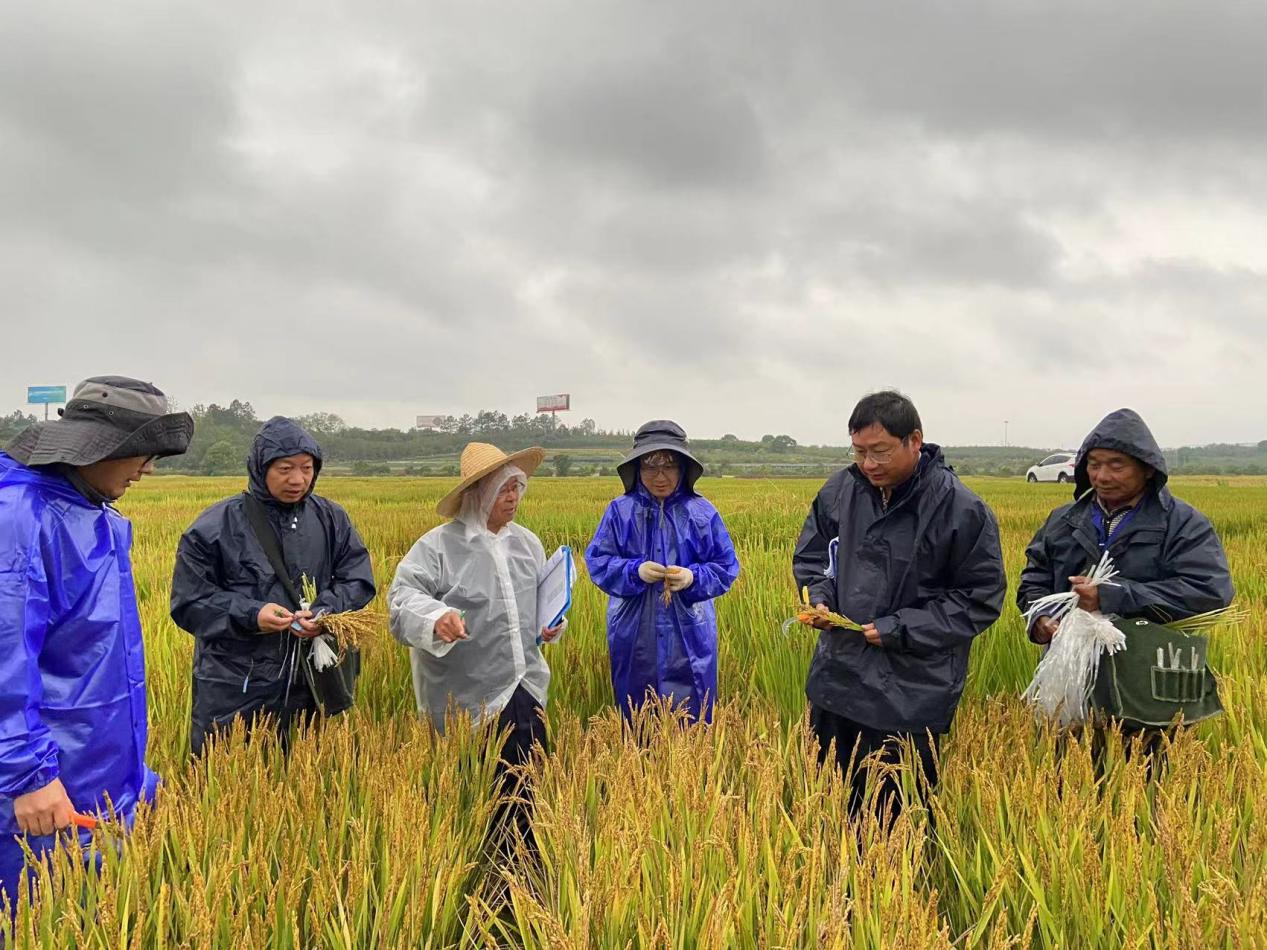

王才林教授长期工作在育种和生产一线,30余年如一日献身我国的粮食事业。他主持育成了20多个品种的粮食作物,被称为“南粳之父”,他获得过国家和部省级科技成果奖15项,国家发明专利24项,实用新型专利16项,植物新品种权46项。同时他还是全国粮食生产突出贡献农业科技人员、全国先进工作者。在这次实境党课中,王教授为大家讲述了他的人生经历。

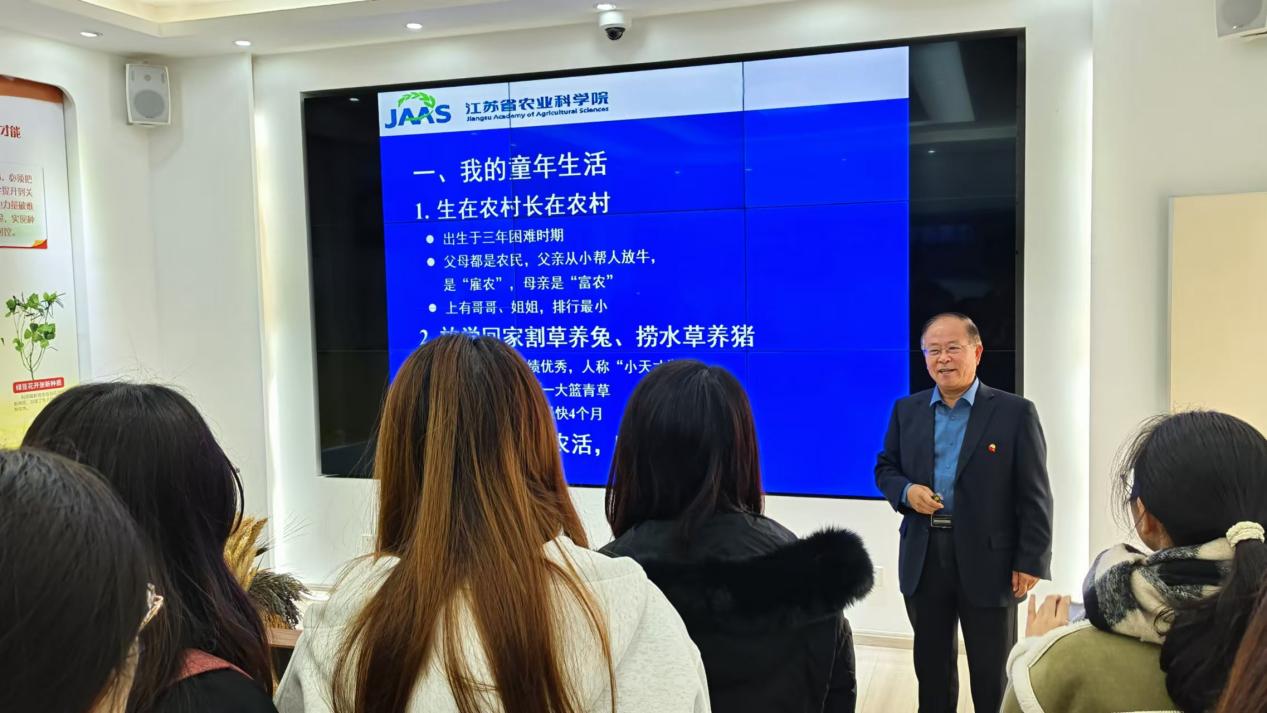

困难的童年时代练就了吃苦耐劳的本质。出生于三年困难时期的他吃过榆树皮,所以他更加明白粮食的可贵。在小学,他放学回家就要割草养兔、捞水草养猪。13岁就已经开始干农活,为家里赚工分。其实当年为家里分担劳动的孩子并没有什么复杂的想法,就是赚工分为家里拿到钱,但这简单的想法练就了他吃苦耐劳的品质。

艰苦的农村劳动奠定了热爱农业的基础。父亲因病失去劳动能力,高中毕业的他“顶替”父亲成为了家中的强劳动力。挑过猪粪、罱过河泥、挑过草塘泥,什么脏活累活他都干过,甚至为了赚的更多的工分,他乐意做脏活累活。提到任何一个与农业有关的词汇像是插秧、割稻、挑稻、双抢……他娓娓道来,为同学们解释背后的意义,甚至做出更多的补充。

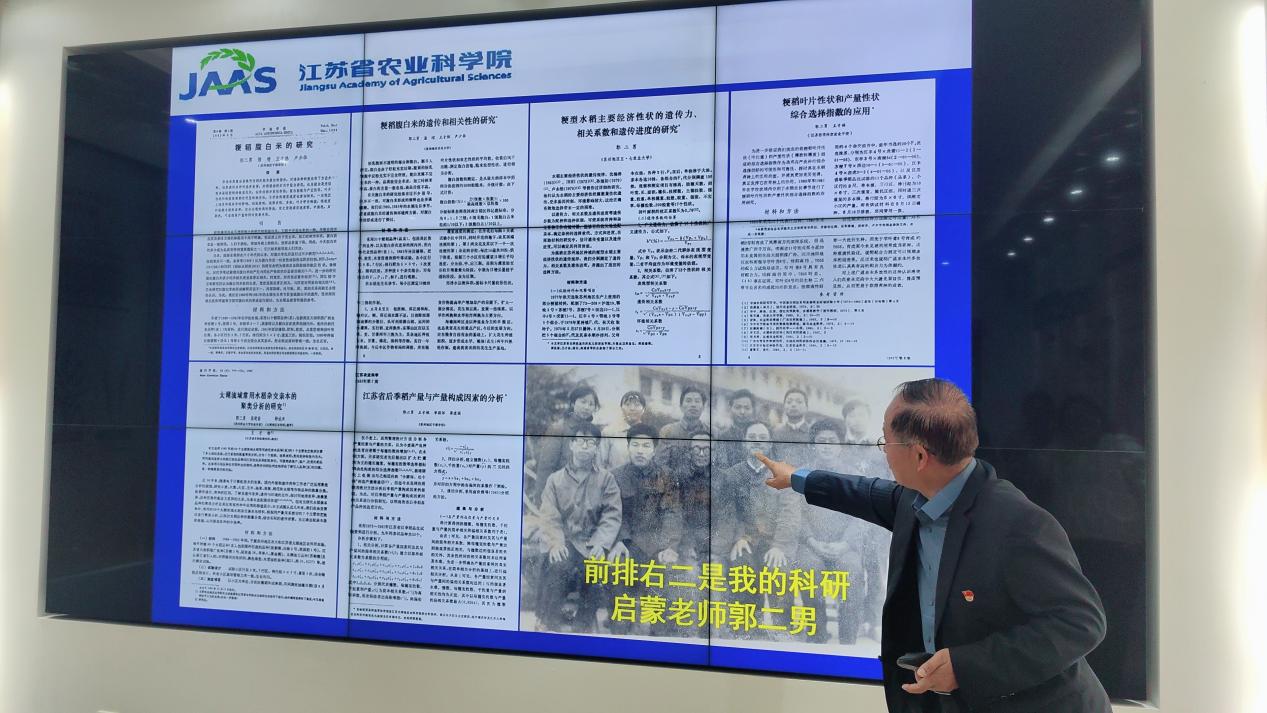

老师的模范行动养成了踏实科研的作风。他高中与大学的求学之路并不平坦,因为成分不好,高分的他只能上许多人不看好的专科。大学班主任热衷于科研。一次科研论文的提名,让他心中充满成就感。从此郭二男老师,带他走上科研之路。研究生导师汤玉庚先生,带着他开始啃“杂交粳稻”的硬骨头。他三赴日本进修学习,但永远会在单位规定的时间内回国,坚守信用。学成后谢绝日本导师的挽留,毅然回国,立志培育中国自己的好吃大米。

团队的支持帮助成就了南粳系列的品种。1999年,应上级要求主持粮食所的工作,坚持三个任务:出品种,出成果,出人才。最终项目小组取得了极大的成就,他将进展迅速的成就归结于班子的团结合作,共同努力。如今团队已经获得了多项成果,南粳稻米也成为了优良品种。

最后,王教授用三个词与大家共勉:虚心学习、踏实做事、诚实做人。时间不等人,只争朝夕;岁月不饶人,趁着年轻!王所长希望我们能够趁着年轻,在自己的道路上走出光明之路。

同学们为王教授的人生经历深深感悟,王教授还为同学们简单介绍了部分用于展示的种子资源库,让同学们明白了种子的保存与新品种的研发的重要意义,亲手触摸着那颗粒饱满的稻谷,同学们终于懂得了“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的深刻涵义。

(撰稿人:程钰琪;摄像:王瑞、李超雅)