许献廷,字晓光,丹艺轩主人。1953年生,祖籍河南洛阳,受业于漆光、贾宝珉、颜泉等教授,结业于天津美术学院花鸟画高级研修班。作品曾入选首届国画家中国水墨小品精作展、中国美术家协会主办的中亨杯全国书画大展、全国名家中

国书画小品邀请展、第十二届全国当代书画名家邀请展。作品《国色天香》《秋趣》先后被天安门城楼和人民大会堂收藏。《中国书画报》《画苑》《美术界》《国画家》《花鸟画研究》《收藏》《中国书画报道》等多家报刊曾报道个人艺术成就或刊登作品。中央电视台、海南电视台、河南电视台及其他多家电视台介绍其花鸟画作品。数幅作品被多家美术馆及博物馆收藏。

许献廷现为中国工艺美术家协会会员、中国国画家协会会员、中国国画院花鸟画创作委员会副主席、中国榜书协会会员、中国人民解放军国防大学书画研究院特聘画家、北京人文大学书画学院客座教授、海南三亚美术馆副馆长、重庆日报报业集团书画院顾问。

□ 条山 闫岩明

书画界的人们常常说起“写意人生”,可什么是“写意人生”呢?在快节奏的现代生活中,许献廷能够平心静气,不躁不傲,日日沉浸在绘画事业中,是尤为难能可贵的。这也就难怪,先生的画品为什么会有一种恬淡之意。散淡者,心灵呈自由状态,非少挂碍者不能至此,而这种状态的得来,恐怕离不开他多年的笔墨修为和高尚的做人原则。学而不思则罔,思而不学则殆。笔墨之行,即有笔墨之思。笔墨之思,即含笔墨之趋。而笔墨之趋,呈现的即是画旨。

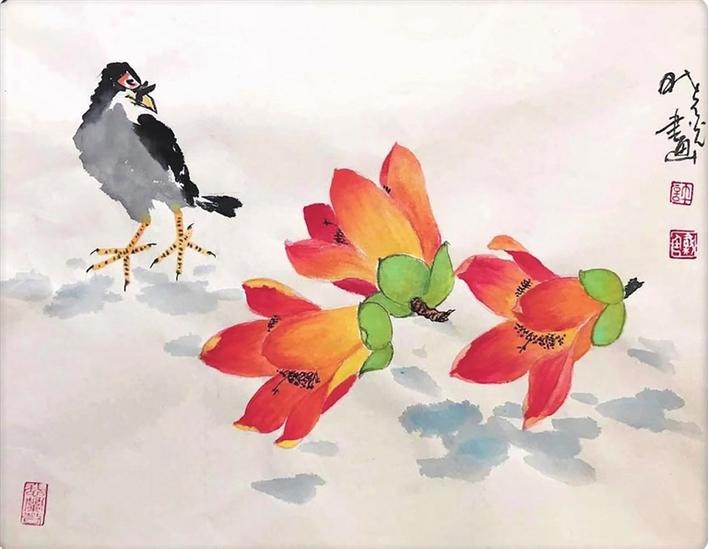

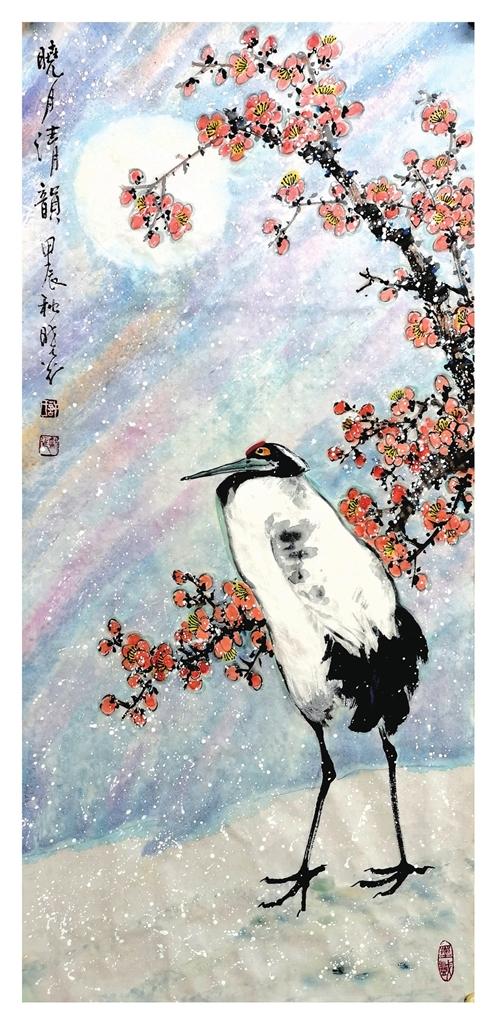

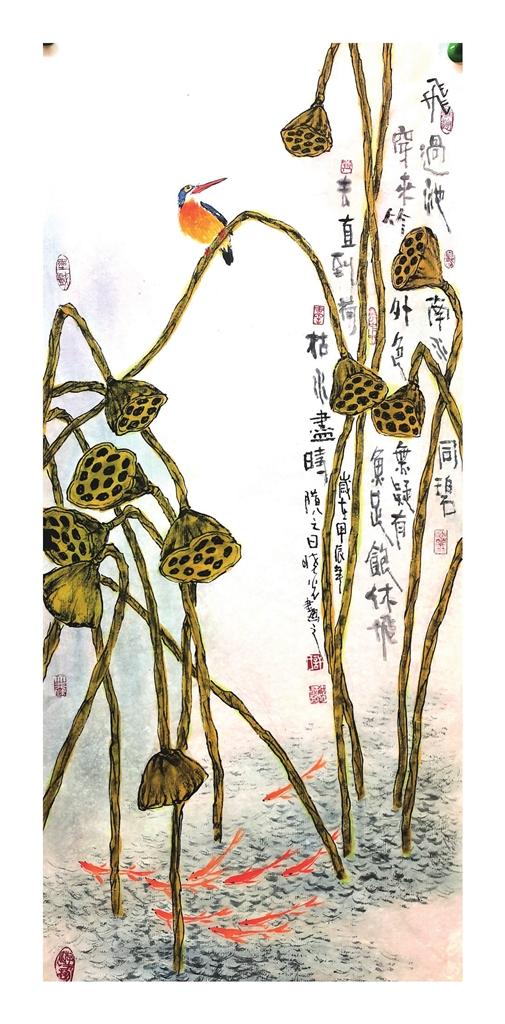

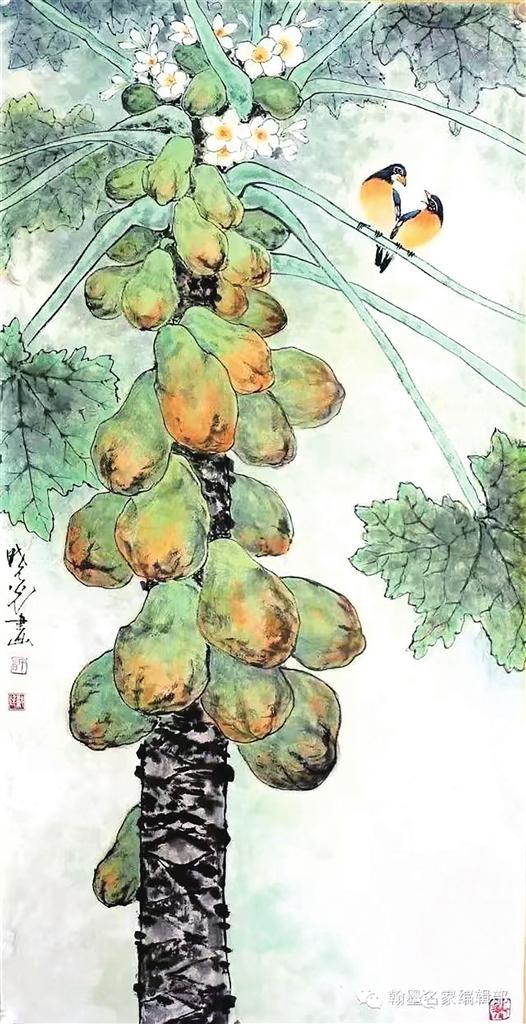

在许献廷的作品中,他与大自然的一花一草,仿佛总是有着某种缘分。这看似信手拈来的写意小品,或如嗅墨韵酣畅的佳作,总在不经意间,让人仿佛闻到一股淡淡的自然花香,浸入观者的心房,慢慢地沉醉其间。

然而,钟情于自然写意的许献廷,却从没有在绘画中迷失自我。他反复叩问自己:“什么是中国画?中国画是怎样的一种意念?怎样的一种思维?对此要有怎样的感受?又怎么去体味呢?”他体悟到,中国画有着极深的文化内涵。画者,文之极也,无文,何以有画?许献廷独立的思考和想法,引领他不断探寻属于心灵的笔墨,在文字与墨韵之间来去自由,在传统和现代中轻松切换,在平淡生活和浓烈情感中坚守初心。或许,只有他自己懂得了“写意人生”的真谛,才能传递给观者一种心灵的震撼。

在笔者看来,许献廷的画中,隐约间有一股笔墨的大方气度。寥寥几笔间,简约但丰富,清雅却又不失深沉。每一幅画作的布局和立意,都一丝不苟、思考良多,深厚而有变化。不知不觉间,他精心构建着属于自己的艺术程式。一花一叶的意境,一枝一丛的韵味,一只鸟一对蜂的灵动,无不显示着先生平淡而不俗的眼界与胸襟。笔墨的多变,显示出他的繁恰是简,简亦是繁。正如他谈黄宾虹和八大山人:“黄大师千笔万笔,却是一笔;八大山人一笔两笔,恰是千万笔。”

总体来讲,简也好,繁也罢,这都不是目的,目的在于繁简背后的意蕴。正是在此意义上,齐白石说“作画妙在似与不似之间”。这似与不似,才是画的性灵安居之处。平淡未必无奇,作平淡而止于平淡,平淡之外无物也;平淡之外须有物,所谓弦外之音,则平淡自不平淡。“采菊东篱下,悠然见南山”之句是也。林畊青云诗如此,朱屺瞻说画也如此,许献廷的笔墨也是如此。慢慢地品赏间,那平淡自然中,总是透出一股呼之欲出的生机与情绪。

艺术的表现形式是多元化的,从工笔到写意,都有其内在的发展模式。只要稍加留意,就会在许献廷花鸟画的造型、构图、用笔、用墨等方面,找到一个共同的规律。造型上的巧拙、朴华、繁简,构图上的宾主、虚实、开合,用笔上的疾徐、提按、轻重,用墨上的浓淡、干湿、枯润等,无不是相辅相成的对立统一关系,这也是国画美学构成的必要元素。

在许献廷的花鸟画作品中,笔者感受到了画家在艺术上所采用的“取象单纯”这一艺术思想,结合“工而有意”“离象而求”“意从工出”“遗形取神”等表现形式,在情动于中而形于外的思维中,把物象提升为心象,把形象转化为意象,由此形成了画家清雅素朴的艺术风格。

看过许献廷花鸟画作品的人,都会感觉到画家在用一种细腻的情感、朦胧的意趣和清新的格调把平和的心态、真实的感受表现出来,呈现出的是一种画境、一种意境,而更多的是一种心境。所谓“真佛只说家常话”,此言令人深思、回味无穷,这也是画家的一种人生态度。此即能通过绘画作品表现出其意境,乃是心中至美。

写意花鸟画,是表现画家创意博大与功力的创作,在很大程度上,能够体现画家的修养与学识,许献廷以传统为师,以自然为师,在解读传统技法中,悟出艺术创作的精妙。他的画作最常表现自然生态主题,用墨谨慎,讲究干净利落,让人感觉出平中求和、和中求贵的朴素,营造的是意趣天成、鸟语花香的艺术氛围。他笔下的一草一木、一鸟一兽都被赋予了鲜活的生命,很容易使人畅想大自然鸟语花香的静幽之美。那种栩栩如生、精致动人的视觉效果,那种形神兼备、气韵生动的情趣意境,让人陶醉其中,给人以圣洁高雅的艺术感受。

(本版画作均由许献廷创作)