□ 徐 军 文/图

自2002年以来,浙江省丽水市景宁畲族自治县根据自身实际,与时俱进落实中央和省委省政府以县域为载体的新型城镇化等重大部署,先后实施易地搬迁、大搬快治、大搬快聚等重大工程,持续优化搬迁政策,有力推动县域人口产业等要素向县城集中、县城空间结构向“一老一新一副”优化拓展。

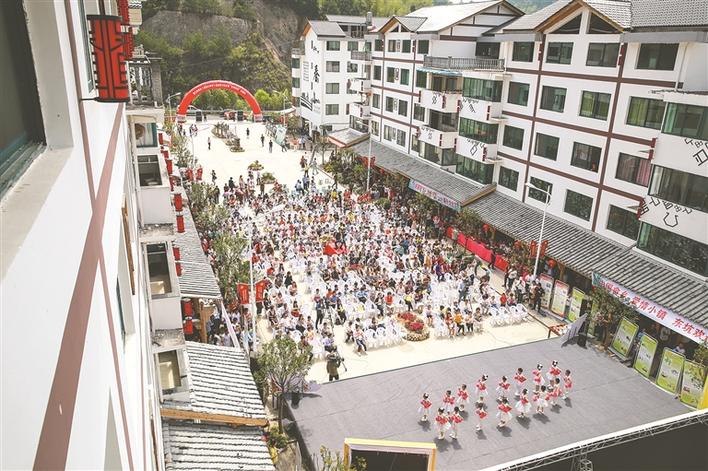

截至目前,景宁累计完成搬迁304个自然村8925户29962人,县城面积从2002年不足2.3平方公里拓展至10平方公里,创成省级园林城市、省示范文明县城、全省首批4A级景区城和省级大花园示范县,形成山区县富民安居的景宁模式。

强化政策指引

推进搬迁集聚

据了解,景宁畲族自治县受限于山区自然地理条件,乡村居民依山而居、分散分布,基础设施及服务配套效率较低,不利于提高生活品质、降低生活成本、提升人居安全、保护生态环境。

从2017年起,景宁坚持搬迁和空间集聚相结合,实施地质灾害综合治理“大搬快治”三年行动计划,先行启动全县重大地质灾害隐患地带居民下山易地搬迁。景宁各级各部门协同发力,两年完成三年目标任务。

从2019年起,接续开展“大搬快聚”行动,加大对低收入农户、生态敏感地区群众搬迁力度,引导偏远山区村、地质灾害隐患点居民向中心村镇集聚。通过扩展搬迁范围,提高搬迁补助,引导山区居民应搬尽搬。在全省对搬迁居民人均补助15000元、全市每人增加补助3000元基础上,景宁对少数民族群众每人增加6500元,保障山区居民搬迁意愿和能力稳步提高。

强化生活配套

打造幸福社区

景宁坚持搬迁和幸福安居相结合,围绕提升安置点生活满意度、获得感、幸福感,优化提升居民居住品质和基础设施条件,着力打造安置点幸福社区,创造更便捷、舒适、美丽的生活样本,助力搬迁群众实现“安居梦”。

同时,千方百计争取扩大融资规模,用于加强安置点建设及基础设施提升资金保障。成功争取专项贷款授信6.8亿元,投入景宁民族创业园安置小区建设。科学安排1620.4万元建设资金,支持易地搬迁安置小区基础设施进行新建、续建和扩建,进一步完善“三通一平”、挡墙、施工用水用电、绿化等基础设施建设,推动形成“美丽家园”“幸福社区”景宁品牌。

“十三五”期间,景宁累计完成搬迁3353户11300人,下拨搬迁补助2.1亿元,拆除老房44万平方米,宅基地综合整治437亩,新(扩)建包凤、金山垟、双坑口等18个大中型安置小区,推动资源集聚、要素集约和空间优化。

强化就业保障

助力落户致富

景宁从山区居民实际出发,坚持搬迁和乐业富民相结合,牢牢树立搬迁群众“搬得下”“稳得住”“富得起”目标,聚力解决搬迁村民下山后的增收致富难题,走出“自我造血”的共同富裕新路。

一方面,深入了解搬迁群众的劳动力结构,精准分析群众创业就业需求,有针对性地组织开展技能培训工作,推动下山村民继续学习和职业学习,提升劳动力与职能岗位适配性。

另一方面,加强公共基础设施配套,推动产业园区建设,为搬迁居民提供各类技能培训,培育发展民宿产业,不断推动产业集中,新增就业岗位,为搬迁群众就业创业提供条件。

此外,提升搬迁群众创业就业能力,拓展增收致富渠道,让他们共享景宁社会经济发展成果。

强化修复治理

提升生态底色

景宁坚持搬迁与生态保护相结合,坚守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,持续推进宅基地复垦,再造山区发展空间。完善相关条例规定,规范山地、林地利用标准,强化生态保护。制定实施《景宁畲族自治县水资源管理条例》,明确规定水资源涵养林(地)、水土保持林(地)保护和利用标准,推动25度以上的耕地按规划逐步退耕还林,优化自然植被,提高山区生态承载能力。

引导村民从生态脆弱地带搬出,持续减少生产生活对于生态环境的影响,还自然以宁静、和谐、美丽。通过实施宅基地复垦、生态修复等工程,增强生态系统循环能力、维护生态平衡目标,促进形成人与自然和谐共生新格局、共享自然平衡。