来源:浙江宣传作者:时间:2025-07-23

近日,习近平总书记在中央城市工作会议上鲜明指出,“不要搞急于求成、急功近利的事情”“不能让一些人击鼓传花,把问题留给后人”。这几句话意味深长、发人深省,为我们思考古城古镇长远发展提供了重要指导。

图源:视觉中国

实际上,经过多年努力,全国的古城古镇已经得到了很好的保护利用,日益成为老百姓出门旅游的热门之选和历史文化传承的重要阵地。但在个别地方,浮躁功利的心态还没有完全扭转,破坏行为时有发生,值得我们时刻警惕。可以从游客吐槽的三句话看出其中的端倪:

“无中生有造古城”。从近年来通报的典型案例看,“大拆大建”“拆真建假、拆旧建新”的情况虽已减少,但仍有个别地方为了短期政绩“拍脑袋”作决定,有的古镇始终没有跳出“建时轰轰烈烈,建后冷冷清清”的怪圈,最终尾大不掉、难以盘活。也有个别地方偏好整齐划一、光鲜亮丽,片面追求“大”“全”“新”,在原址或他处新建仿古建筑,甚至拆除具有历史价值的老建筑,最后耗资不菲的人造古城成了人迹罕至的空城。前不久,央视《焦点访谈》就曝光了某地投资24亿元仓促打造“明星古城”,可试运营四年,亏损总额突破10亿元,教训不可谓不深刻。

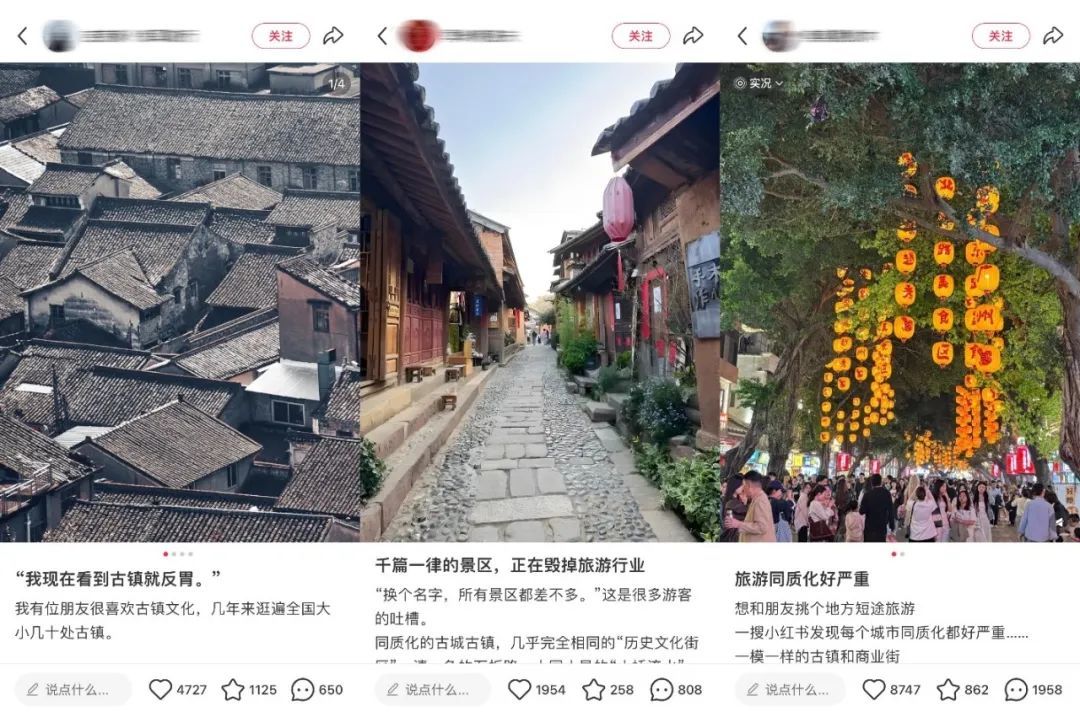

“古镇长得都一样”。这或许也是最大“槽点”之一。据统计,截至去年8月,全国现有历史文化名镇数量300余个,历史文化名城140余座。但曾有专家估计,已开发或正在开发的古镇多达2800余座。“一哄而上”的背后,大概率是历史风貌、民俗活动、商业模式等的大规模同质化。缺少“老故事”“好风景”和“新创意”的古城古镇,最终难逃门可罗雀、烂尾冷场的结局。

有报告显示,古镇公共空间吸引力排名前三的项目是传统手工艺体验、当地历史文化展览和民俗表演,而视觉艺术、数字休闲娱乐和夜游古镇等选项热度并不高。可见,古城古镇游已成为大众出行的高频选择,但公众对在地文化的体验需求与期望值也越来越高,一般性的文化产品已很难让老百姓买账。

“只见房子不见人”。古城古镇是地理空间也是文化空间。一些地方简单地认为,只要老建筑、老房子修好了,装上青砖黛瓦、飞檐画壁,有了形状之胜,客流量自然不用愁。在这样的思路下,一些地方将原住民一迁了之,剩下空荡荡的街区和老房子,甚至个别地方反过来再雇人扮演原住民,作为和游客互动的NPC。还有的将古城古镇完全交给运营公司,大建纪念品店、酒吧,卖网红小吃等,当地的文化韵味和生活气息消失殆尽。当历史底蕴完全沦为经济效益的营生和附属品,既贬低了古城古镇的文化内涵,也轻视了老百姓的审美和眼光,多少透露着一种浅薄和傲慢。

有网友表示各地古镇同质化严重图源:社交平台截图

从根本上讲,文化是城市的灵魂,人是城市的核心,而文脉则连接起古城古镇的地理空间和身处其中的人。对游客而言,打动人心的往往是与自身固有的生活经历所不一样的文化景观、生活体验和审美经历,这种感情上的享受源自古城古镇本身所承载的文化独特性。徜徉其中,开窗即见千年风韵,吐纳间尽染人文气息,这种“诗意的栖息”是稀缺的、珍贵的,也是我们应该珍视的。

因而古城古镇的核心价值就在于“古”所代表的历史文脉。在地理空间上,文脉承载于标志性的老建筑和老房子。但历史的演进是一个连续的过程,不同时期的文化融会于一炉,这就意味着“千篇一律”“千人一面”的建筑本身就是不符合历史的。多数时候,我们的城市建筑都是新旧交错、古今交叠的,很多朝代钟楼鼓楼城墙往往都在同一地方;而不同年代的老建筑共存,相比不土不洋的搭配,反而更和谐也更美观。在生活方式上,不同区域、不同时期的人有不同的生活方式,有着独特的方言、民俗、艺术等等,千姿百态、具体而微地呈现一座城市的文脉。少了人的因素,古城古镇就失去了活性和生命力。

时至今日,面对城市化浪潮的迷思与徘徊,我们不得不重新思考城市建设、历史文脉和人文精神的关系,从而找到一条通往未来的路径。其中有三个问题值得考量:

活态保护的“真”如何不失?古城古镇保护不是简单让老房子、老建筑、老街区原封不动地冻结在某个历史时刻,成为玻璃柜里的标本,而是要保护其中的历史风貌、传统格局和空间结构,留住其中的文化味和烟火气。如果将人和文化剥离,古城古镇再难真实可感,也就成了空洞无物的摆设。说到底,这是一种以人为尺度的保护模式,既要避免“拆真建假、拆旧建新”对文化遗迹的破坏,也要通过原住民的日常生活来再现历史的场景。

特色之路的“我”如何不偏?每一座古城,都有自己的肌理脉络和文化传统。因抵御外敌而筑、因宗族聚居而建、因商业往来而兴……如今还能称之为“古”,必然有其独一无二的历史遗存和底蕴气质。斑驳的青石板和晦暗的灯光处,或许就藏着不为人知的场景和故事。因而每个地方适合发展什么业态,要从历史功能、风貌特色、文化内涵中去挖掘寻找,同质化、随大流无疑是“削足适履”,最终肯定得不偿失。

嘉兴乌镇、绍兴仓桥直街图源:“浙江文旅资讯”“绍兴古城”微信公众号

内涵式发展的“魂”如何不丢?古城古镇的文化内涵不是凝固的,而是流动的,那些千百年积累而成的历史遗存汇聚于当代,又联结着未来,终将生长出新的想象和可能。当诱惑层出不穷,如何守住历史之根、文化之魂,考验着我们的历史耐心和发展智慧。

据《习近平浙江足迹》记载,2005年8月3日,时任浙江省委书记的习近平顶着烈日调研乌镇古镇二期保护工程现场,当场提出了三点要求:要尊重乌镇的历史遗存,要修旧如旧;要把环境尤其是水环境搞好;要做好传统文化创新的文章,给古镇植入现代的、年轻人喜欢的文化。如今的乌镇,文化遗存与江南水乡风光相得益彰,传统文明与现代科技交相辉映,不仅成为旅游出行的网红打卡地,还是世界互联网大会的永久举办地。可以说,乌镇保护是内涵式发展的最好例证之一。

古城古镇发展根本上是延续历史文脉的事情,是需要久久为功的事情。没有一种文化敬畏心,我们很难做好这份工作。