□ 本报记者 张海莺

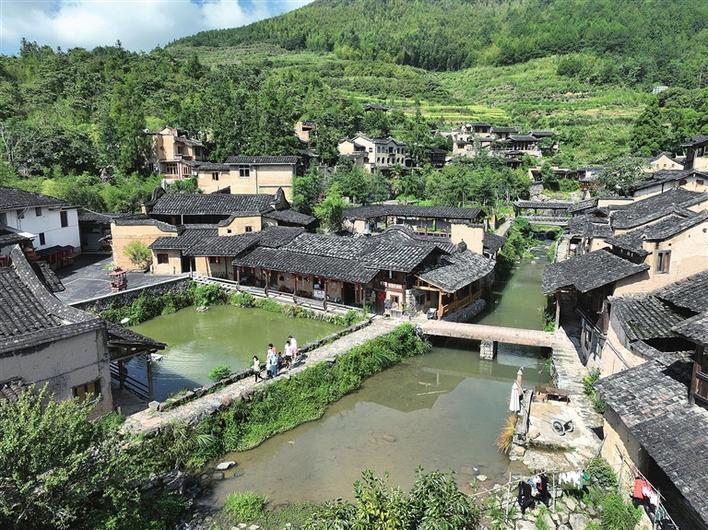

“青山云雾一重重,雨廊长长似卧虹,土墙黛瓦新颜焕,柿柿如意挂朱红……”一曲民谣风格的《云四坪》描绘出一幅世外桃源般的美景。歌曲中的“桃花源”是位于福建省宁德市屏南县熙岭乡的四坪村,坐落在海拔800米,青山环抱、云雾缭绕的群山之中,因而得了“云四坪”的美称。

这方远离城市喧嚣的“净土”,7年前曾经“净是土”。从昔日的“空心村”转型成为“网红村”,得益于有着一群“我们村里的年轻人”,这群“年轻人”,既有朝气蓬勃、敢拼敢闯的“90后”“00后”,也有经验丰富、干劲十足的“70后”“80后”。他们有理想、有能力、有干劲,以乡村振兴特聘指导员的身份,成为加快推进宜居宜业和美乡村建设的“智囊团”“助推器”。

四坪村的美丽嬗变,只是宁德大力推行乡村振兴特聘指导员制度的一个缩影。近年来,闽东宁德引导社会各界能人向乡村振兴一线集结、聪明才智在乡村振兴一线涌动,实现了人才集聚与乡村振兴双向奔赴,不断描绘出日新月异的“山乡巨变”。

“谁能干谁就上”助力乡村振兴“加速跑”

《云四坪》是四坪村村民集体创作的村歌。提到歌词中的“柿柿如意挂朱红”,熙岭乡党委组织委员陈文林告诉记者:“去年初冬时节,四坪村田垄山间、房前屋后,随处可见火红的柿子挂满枝头,吸引了大批游客前来‘打卡’。”据统计,旅游最高峰时该村单日车辆达8000辆次左右、游客3万人次以上,日均客流量超过往年中秋国庆等长假。

这个眼下热热闹闹的村子,却曾经随着大量村民外出务工经商,人走房空,一度只剩下18个常住村民。

随着屏南县文创工作的深入推进,四坪村焕发了生机。2017年,四坪村把闲置的老屋租给外来创业者,这些外来“新村民”很快在村里建起了咖啡屋、茶馆、民宿等,丰富了当地的业态。

2020年,西南大学乡村振兴战略研究院与屏南县政府及相关院校联合成立屏南乡村振兴研究院,并落地四坪村。“三农”问题专家温铁军担任院长,西南大学乡村振兴战略研究院副院长、教授潘家恩担任执行院长,屏南乡村振兴研究院致力于打造乡村振兴新型智库,助力当地政府探索乡村振兴的路径。

时间到了2022年,为了能找到聚拢各类资源、突破发展瓶颈的能人,为乡村振兴注入新动能,屏南县打破部门、行业、体制等壁垒,从2022年9月至2024年7月,共分三批精选乡村振兴特聘指导员139人,按照农文旅、文创、电商等类型划分,搭建起“谁能干谁就上”的赛场,正是在这样的背景下,潘家恩成为了屏南县首批乡村振兴特聘指导员。

潘家恩带着团队走访调研,发现村里的柿子以往基本用来做柿饼,但经济效益一般。经过和乡干部、新老村民商量,一份收储柿子的合同诞生了,80棵柿子树以“保底+分红”的方式流转到村集体,打造成乡村景观。

潘家恩说:“乡里的国企投入一部分启动资金;村里负责养护好柿子树,保证挂果时节硕果累累;一批乡村振兴特聘指导员等年轻人承担运营的角色。”在新老村民的共同努力下,“我在四坪有喜柿”项目启动,柿子成为吸引游客到村庄打卡的明星和文创产品。

如今的四坪村游客纷沓而至,火的不只是柿子,乡村振兴特聘指导员潘国老打造的星空营地等也频频出圈。

“四坪村发展的步子迈得大,作为一名乡村特聘指导员,我们要不断思考才能跟上村里的发展速度。”除了星空营地,潘国老还牵头成立了屏南爱故乡生态农业专业合作社,组建了“乡土潮农”共创团队。下一步,他打算联合村里年轻创业者,将现有的民宿、餐饮等资源进行整合,为提高村民经济收益出力。

乡村振兴特聘指导员机制助力乡村振兴“加速跑”,曾经老宅坍塌、荒草丛生的“空心村”,变成了业态丰富、热闹非凡的“桃花源”。2023年,四坪村内常住人口也由原来的十几个人恢复到现在的200多人,发展休闲农业和乡村旅游经营单位31家,年接待游客约75万人次,旅游创收1500多万元,村集体经济收入53.16万元,人均可支配收入达2.92万元,形成“人来、村活、业兴、文盛”的发展新格局。

“扛得起锄头也拿得了画笔”

2022年,屏南县在全市率先试点乡村振兴特聘指导员制度。这种机制的变革与创新,陆续引来专家团队驻村实施文创项目。

2015年,熙岭乡龙潭村率先启动文创发展计划,引进民间文创工作者林正碌,牵头发起“人人都是艺术家”油画公益教学,面向村民、游客免费提供油画培训,吸引全国各地艺术爱好者到龙潭村学习并定居。

龙潭村村民陈孝高“扛得起锄头,也拿得了画笔”,通过油画公益教学,他不仅迷上了画画,而且从农民“转行”,开起了“画友之家”主题民宿。“最近几年,我的民宿年入住率达50%以上。今年情况更好,收入十几万元没问题。”陈孝高满意地说。

2017年,林正碌提出以文创改变村貌的方案。屏南县采纳这一方案并成立了传统村落文创产业项目指挥部,聘请林正碌为“屏南传统村落文创产业总策划”,在龙潭村开始试点。

成为屏南县首批乡村振兴特聘指导员后,林正碌干劲更足,他带领团队着力用艺术唤醒乡土、用创意激活乡村,让古老的传统乡村焕发新活力。林正碌团队将全新设计理念融入龙潭村、四坪村、乾头村等300多栋老屋的修缮,相继建成乡村美术馆、个性化书店、公益教学中心等文化场所40多个,举办文创集市、原创音乐节、手作啤酒节等各类文化活动70多场,推动乡村文化供给由单一化向多样化转变。

曾师从林正碌学习油画和文化创意的“90后”大学生陈忠业,在龙潭村经营着一家名为“回村人”的文创基地。

“以前,村里人对我回村创业,认为是在外面‘混不下去了’。被聘为屏南县第二批乡村振兴特聘指导员后,组织上的认可让我干事创业更有信心、更有担当。”陈忠业说。

从最初只做文创设计,到结合本村特色产业黄酒,推出黄酒奶茶、黄酒苏打等文创饮品,再到开展漆扇非遗体验,陈忠业把“回村人”打造成为“文创社区”。同时,他还带动村民创业增收,引导老村民融入文创发展。

如今,作为乡村振兴特聘指导员的陈忠业已被乡民邻里夸赞为“有头脑有出息”。陈忠业这个“90后”青年逆袭的故事不仅改变了村里老人的观念,还吸引了更多的年轻人返乡创业。陈忠业告诉记者,他愿意向更多的返乡青年分享经验,以“人才驿站”形式帮助他们搭建创业“试错”的平台。

“这里有悠悠乡愁邀你一起逐梦山海”

记者梳理发现,2019年,宁德探索建立乡村振兴指导员制度。2022年,屏南县率先试点乡村振兴特聘指导员工作。一年后,该项制度在宁德全面推行,各县区都在积极求解作答,也给出了不同的解题思路。

宁德市霞浦县以“组队成团”的模式“用才”。在乡村振兴特聘指导员制度的基础上,霞浦县创新推出乡村振兴特聘服务团模式,聚焦高校科研院所前沿性技术及优势资源,推动乡村振兴特聘指导员由单兵作战向团队作战转变,引进更多专家人才助力当地乡村振兴事业高质量发展,仅一年多时间就解决乡村振兴领域难题70多个。

宁德市寿宁县不拘一格吸纳各界能人。寿宁县坚持“不唯学历、不唯职称、不唯头衔”,以贡献为导向,破除身份壁垒,用好用活“新农人”队伍。出台《推行乡村振兴特聘指导员制度支持“四乡人才”创业的实施方案》,面向社会选聘种植大户、致富带头人、创业能手、企业家等各类人才作为乡村振兴特聘指导员。

……

“宁德的乡村振兴特聘指导员制度是全国首创。”潘家恩建议,宁德可从人才角度系统总结,将之作为“闽东特色乡村振兴”创新经验的有机组成部分,上报相关部门并做好推广。同时,进一步推进“乡村人才振兴与机制创新”改革探索,引导更多人才向乡村振兴一线流动。

“这里有悠悠的乡愁,邀你一起逐梦山海。”宁德市委常委、组织部部长陈惠表示,宁德创新乡村振兴特聘指导员工作,为有乡土情怀、志愿服务乡村的社会各类人才搭建了广阔舞台,催生了屏南“乡村+文创”、霞浦“摄影+民宿”、福鼎“白茶+旅游”等一批乡村新业态。“我们相信,闽东的乡村振兴前景广阔、大有可为,乡村振兴特聘指导员的每一份才华将在这里得到施展,每一份热爱将在这里得到回应,每一份向往将在这里得到实现。”