位于南京市长江以北的江北新区,以创新驱动推动产业链固优补短,推动产业发展与城市功能提升相互协调;以制度创新引领改革发展,实施“证照分离”改革全覆盖;以投资贸易便利化推动改革发展,推动RCEP进口优惠政策全面落地;以营商环境国际化赋能改革发展,聚焦“企业全生命周期”提升企业开办便利度。

□ 本报记者 程 晖

2022年,江北新区地区生产总值从2015年的1465.8亿元跃升至3734亿元,占南京市比重超20%。今年1~9月,江北新区实现地区生产总值2800.5亿元,同比增长5%。

位于南京市长江以北的江北新区是“一带一路”和长江经济带战略交汇点,同时面临长三角一体化发展机遇,是长三角辐射中西部地区的综合门户、华东面向内陆腹地的战略支点、南京都市圈核心地区向西北方向辐射的桥头堡,是2015年6月27日由国务院批复设立的第13个国家级新区,也是江苏省唯一的国家级新区。

聚焦“三链”融合

推动实体经济高质量发展

南京江北新区坚持创新驱动,快速实现了从无到有、从有到优的蝶变发展,逐步成长为江苏和南京创新资源最密集、创新氛围最浓厚、创新产出最丰硕的地区。

江北新区深耕产业科技创新,推动创新链自立自强。努力打造现代产业体系,推动产业链固优补短。深化“产融结合”,打造链式金融服务生态圈。

“EDA是集成电路产业关键技术,我们将其作为集成电路产业发展的突破口,华大九天、芯华章、新思科技等企业的产品已覆盖EDA产业全链条的70%。”江北新区相关负责人表示。

新区加快建设国家EDA技术创新中心、国家高性能膜材料创新中心,推动脑科学与类脑智能创新中心、光电技术创新中心等一批“重量级”创新平台落地生根。科技型中小企业达3000家,高新技术企业突破1600家;独角兽、瞪羚等创新型企业总数位居南京市前列。累计创建国家级科技企业孵化器10家、国家级众创空间9家;成功入选全国首批商业秘密保护创新试点,获批全国首单灵雀企业知识产权证券化产品,上线全国首个国际知识产权服务平台。

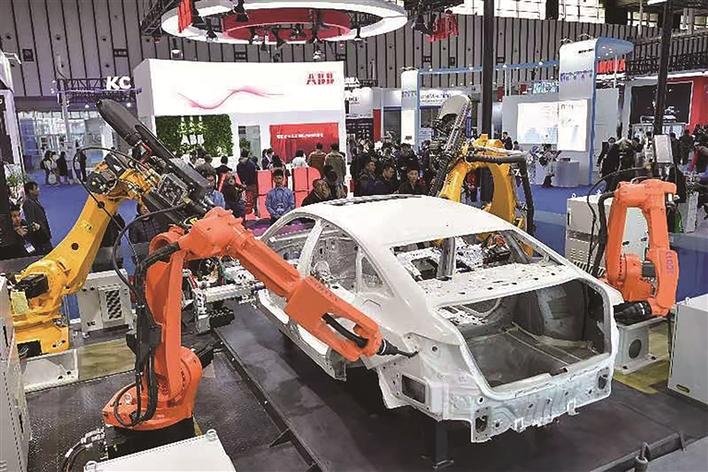

新区加快构建以三大新兴产业为引领、三大优势产业为支撑、抢先布局若干未来产业方向的“3+3+X”现代化产业体系,成功入选首批省级制造业高质量发展示范区建设地区。新材料建成全球最大的醋酸及其衍生物生产基地、EO/PO及其衍生物生产基地。高端装备制造初步形成“全生命周期”智能制造解决方案发展特色。

金融为产业发展提供了源源活水。江北新区设立总规模30亿元的科技创新投资基金,重点支持新区主导产业和科技型中小企业发展,为创业企业提供资金支持。

金融业增加值比重达13%,占全市比重增至15%;吸引集聚各类金融企业1230家。搭建总规模近1600亿、基金数量近60支的扬子江基金生态圈,建立“母基金+直投”双核驱动模式;培育上市企业23家,新三板挂牌企业20家。首创“新创融”普惠金融产品,惠及企业500余家。发布国内首个基于区块链技术的碳风险管理工具,落地全国首个碳全产业链科技公司;推动高新技术和“专精特新”企业跨境融资便利化试点;实现跨境资金集中运营业务。

突出“三化”融合

向改革要动力向开放要活力

制度创新的重要意义就在于改善企业和政府治理,实现加快改革发展、建设和谐社会的目标;贸易和投资便利化有利于降低贸易和投资的非关税壁垒、简化贸易手续、提供投资环境的可预测性和稳定性等;优化营商环境就是解放生产力,就是提高综合竞争力。新区强化系统集成,以制度创新引领改革发展;固化创新探索,以投资贸易便利化推动改革发展;深化“放管服”,以营商环境国际化赋能改革发展。

自贸区南京片区在全省首创知识产权纠纷“多元”化解模式,成功获批中国(南京)知识产权保护中心,并成立江苏自贸试验区南京仲裁院和全省首个自贸试验区法庭。积极构建涵盖行政保护、司法保护、仲裁调解等环节的知识产权“闭环”保护体系。为解中小微企业融资之“渴”,推出以企业知识产权和综合创新能力评价为核心的知识产权质押融资产品,协助企业获得融资金额超过300亿元,质押项数5000多项,服务企业超万家。新区累计形成200余项制度创新成果,15项在全国复制推广,今年已有3项入选国务院第七批自贸试验区改革试点经验。

全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度,推动RCEP进口优惠政策全面落地。逐步完善国际贸易“单一窗口”服务体系,全面推广“两步申报”“提前申报”。开展QFLP、QDLP试点,获批3家QFLP试点、落地1家QDLP试点基金管理机构。上线全国自贸区首个人民币跨境支付系统标准收发器(企业版),实现人民币跨境收付款全流程直通式处理。全国首创“海外仓离境融”服务,跨境电商海外仓出口企业退税资金到账时间由180天缩短至3个工作日。运营全国首个FTA惠企“一键通”智慧平台,打造全国首个国际知识产权服贸平台,升级建设“跨境贸易数字公共服务平台”。

全面深化行政审批制度改革,推进“一个部门对外、一份清单服务、一枚印章审批”等改革举措,开创“信用+承诺”绿色直通审批模式,企业开办半日内办结;工程建设、市场准入两大领域核心事项实现集中审批,全国首创“四评合一”联合批复模式。

江北新区聚焦“企业全生命周期”,营造更加宽松的市场准入环境,提供更加便捷的企业登记服务,不断提升企业开办便利度,一体推进“全科全链”“证照分离”“一业一证”“一照多址”“市场主体登记确认制”等系列改革,充分激发江北新区市场活力和社会创造力。

打造市场准入“全科窗口”。提供市场准入全链服务,在市民中心和丽景路政务大厅分别设置市场准入服务区,将企业设立、变更、注销登记和生产经营所涉及的核心事项集中办理,业务类型涵盖工商登记、商务审批、药品药械等,实现全科受理、分类审批、即来即办;在沿江街道、研创园等5个条件成熟的街道(产业平台)设置企业登记专窗,企业可直接在基层延伸窗口递交申请材料,当场审核、直接出证,实现涉企高频事项“就近可办”。

破除企业“准入不准营”难题。实施“证照分离”改革全覆盖,通过直接取消审批(82项)、改为实时备案(13项)、实行告知承诺(29项)、优化审批流程(53项)四种方式,持续加大“照后减证”和简化审批力度,累计惠及企业34277家;实施“一业一证”改革,将一个行业经营涉及的多张许可证整合为一张载明相关行政许可信息的《行业综合许可证》,累计发出《行业综合许可证》25张,涉及药店、托育机构、人力资源等多个行业。

服务自贸区企业发展。推进“一照多址”改革,会同自贸区协调局、市场监管局联合发文,对从事一般经营活动的企业在自贸试验区南京片区内开展经营活动的,可免于设立分支机构,企业申请经营场所备案,让江北新区更多企业享受自贸区政策红利。

聚力“三生”融合

加快民生幸福高能级提升

产业发展与城市功能提升相互协调,是实现“以产促成、以城兴产”的重要前提;民生建设的重要意义是提高人民的幸福感、安全感和获得感,促进社会公平正义,增强社会稳定和国家安全;绿色发展有利于改善环境质量,有利于形成可持续发展的经济结构和生态环境。江北新区坚持以城兴业,建设宜商宜业新主城。坚持以人为本,打造民生幸福新标杆。坚持生态优先,争创绿色发展新示范。

新区累计建成过江通道12条、高速公路5条、普通国省道8条,同步建设“两桥两隧一轨”5条过江通道,有序推进铁路南京北站、西坝港等重大交通枢纽,“承东启西、连南接北、通江达海”枢纽优势更加明显。有序推进海绵城市、韧性城市建设,打造精明增长的紧凑城市、精致城市。建成投用15个公园,扬子江国际会议中心、市民中心等一批标志性建筑重塑江北滨江城市天际线;地下空间一期基本建成,二期顺利开工;江北新区图书馆正式运营,设计藏书约90万册;浦口火车站历史风貌区城市更新项目入选省级城市更新试点项目。

新区在学有所教、劳有所得、病有所医上持续发力,一份份民生“成绩单”,勾勒出江北民生福祉持续改善的轨迹。

揭牌国家智能社会治理实验基地,率先探索以区块链技术赋能社会治理,全国首个“链通万家”小区自治平台注册用户超40万。

持续补短板强弱项,普惠学位基数不断扩大,贫困助学实现应助尽助达4900余人,“家门口就业”等招聘品牌影响力持续扩大,城乡基本养老保险参保率超90%;“基本医保、大病保险、医疗救助”三层保障持续兜牢。打造“暖心居保”社会保障服务品牌,形成公共服务新格局;建成全省首批“15分钟医保服务圈”省级示范区,继续推进医保公共服务体系多维度延伸。

持续固基础抓创新,创新“小时光”校家社协同育人党员志愿服务项目,持续提高就业创业质量;推进“三医”协同发展,实现区域内符合条件的定点医疗机构DRG支付方式改革100%全覆盖;创新医师执业备案,推进落实诊所备案改革试点工作;成立江苏省内首个区域性医学伦理委员会。

新区坚持以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻习近平总书记在全国生态环境保护大会等重大会议上的重要讲话和相关重要指示精神,绿色低碳转型发展稳步推进,生态文明建设和生态环境保护取得积极进展。

近年来,新区严格落实长江“十年禁渔”任务,实现农污设施自然村覆盖率100%,8个省考以上断面优III率继续保持100%,危废利用处置能力保持领先,持续提升绿色发展水平。

围绕“新”字做文章

塑造发展新动能新优势

江北新区把稳增长放在更加突出的位置,接续奋斗、奋发作为,努力在对接、融入、落实国家战略上走在前,在推动高质量发展上走在前,在改革开放、体制机制创新上走在前,加快建设人民满意的中国式现代化先行示范区。

坚定不移走产业科技创新之路,加快科技自立自强。聚焦“卡脖子”技术攻关,在集成电路、生命健康等关键领域技术创新和应用方面先行先试,全力推进国家EDA技术创新中心、国家高性能膜材料创新中心建设,加快创新平台成果转化,推动创新竞争力整体跃升。围绕“科创森林”培育,大力引进具有国际影响力、行业领导力的高层次人才团队,构建创新型领军企业、独角兽企业、瞪羚企业、高企等“雁阵”梯队,打造优质创新创业生态和服务体系。

持之以恒构建现代产业体系,不断做强实体经济。加快新材料、高端装备制造、汽车及轨道交通三大优势产业高端化、数字化、绿色化转型,实现传统产业新发展;推动集成电路、生命健康、高端现代服务业三大新兴产业能级提升,提振战略性新兴产业新动能;积极布局新一代人工智能、绿色低碳等技术前沿,抢占未来产业新赛道。聚焦产业链上下游衔接、差异化发展,持续推动与周边区域梯度布局、融合发展,提升引领辐射带动能力。

毫不动摇深化改革开放,打造双向合作平台。以江苏自贸试验区南京片区“新三年”改革为起点,力争在数据跨境管理、知识产权保护等重点领域形成更多可复制推广经验。开展自贸试验区口岸金融信息综合服务试点,发展新型离岸国际贸易。深化宁淮、宁滁一体化发展,积极参与长三角科技创新共同体和沿沪宁产业创新带建设,在长三角一体化和南京都市圈中展现更大作为。

精益求精推进新型城镇化,加快提升城市形象。提升城市形象,强化核心区建设,尽快形成重点标识突出、产城功能齐备、人气活力集聚的形象风貌。提升城市能级,统筹抓好南京北站枢纽以及“一桥一隧二轨”等重大交通基础设施建设,加快推动重点教育项目、优质医疗项目建设,持续完善民生基础设施配套,扎实推进长江大保护,加快打造产城融合、宜居宜业的现代化新主城。聚焦新主城治理需求,坚持法治新区、法治政府、法治社会一体推进。