□ 本报记者 张海莺

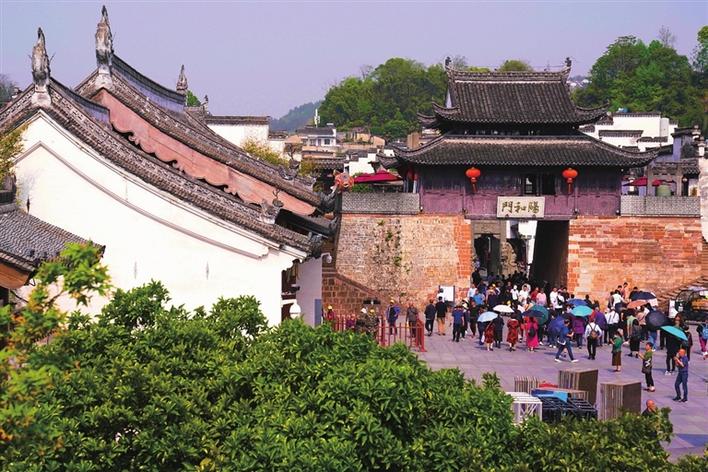

暮春时节,安徽省黄山市歙县新安江沿岸草长莺飞、春色缤纷,江水绿波荡漾,两岸青山相对而出,点缀着白墙黛瓦的徽派房屋,犹如一幅清新俊逸的山水画卷。

早在2012年,全国首个跨省流域生态保护补偿改革试点在新安江启动。上游安徽省、下游浙江省历经三轮试点,形成了一批可复制可推广的制度成果和实践经验。中央及皖浙两省累计拨付补偿资金57亿元,有力支持了改革试点。

今日的新安江,流域总体水质为优并稳定向好,跨省界断面水质达到地表水环境质量Ⅱ类标准,连续10年达到生态补偿考核要求。每年向浙江省杭州市重要水源地千岛湖输送近70亿立方米清水,千岛湖水质实现同步改善。

跨省协作的制度创新

新安江,发源于安徽省黄山市休宁县境内,东入浙江省杭州市淳安县,是一条跨越皖浙两省的河流,更是长三角地区重要的生态屏障。

21世纪初,新安江流域生态安全面临严峻挑战。当时,黄山市正处在工业化、城镇化加速发展阶段,大量污水和垃圾经新安江流入千岛湖,导致水体富营养化趋势明显。千岛湖是深水湖泊,湖体流速分布梯度不明显,自净能力弱,一旦富营养化加剧将很难治理。

2012年,财政部、原环保部、安徽、浙江正式签订《新安江流域水环境补偿协议》,每轮试点3年,以皖浙两省跨界断面高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷4项指标为考核依据。

试点工作按照“保护优先,合理补偿;保持水质,力争改善;地方为主,中央监管;监测为据,以补促治”的基本原则,设立新安江流域水环境补偿资金,主要用于安徽省内两省交界区域的污水和垃圾,特别是农村污水和垃圾治理。

2012~2014年为首轮试点,设置补偿资金每年5亿元,其中中央财政3亿元拨付安徽,皖浙两省各出资1亿元,年度水质达到考核标准,浙江拨付给安徽1亿元,否则相反。此举开创全国建立跨省流域生态补偿机制的先河。

2015~2017年为第二轮试点,突出“双提高”,提高资金补助标准,皖浙两省出资由1亿元提高至2亿元;提高水质考核标准,水质稳定系数由0.85提高至0.89。

2018~2020年为第三轮试点,中央财政统筹资金给予支持,皖浙两省每年各出资2亿元,考核标准较前两轮更高。

在皖浙两省共同努力下,三轮改革试点以体制机制建设为保障,走出了一条“上游主动强化保护、下游支持上游发展”的互利共赢之路。制度保障下,新安江成为全国水质最好的河流之一,下游千岛湖水质稳定保持为优。

新安江成为皖浙两省守护长三角水生态的一个缩影。

试点工作列入中央改革办评选的2015年全国十大改革案例,亮相中央“砥砺奋进的五年”大型成就展,入选中组部《“不忘初心、牢记使命”主题教育攻坚克难案例—生态文明建设》。试点工作写入中央《生态文明体制改革总体方案》《关于健全生态保护补偿机制的意见》,纳入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

源头保护的系统治理

彼时,从开启跨省流域生态保护补偿改革试点以来,确保一江清水东流,成为新安江上游安徽的必答题。

安徽把新安江流域综合治理作为建设生态强省的“一号工程”,在市县政府分类考核中,将黄山市列入全省唯一的四类地区,不再考核其工业指标,加大生态指标考核。

为了让新安江流域再现“奇山异水,天下独绝”的盛景,黄山市强化工业点源污染防治,先后关闭搬迁124家禁养区内规模化畜禽养殖场,292家规模养殖场全部配套建设粪污处理设施。同时,编制产业准入负面清单,累计关停淘汰污染企业220多家,整体搬迁工业企业110多家……

与上游安徽同步,在下游浙江,千岛湖所在的淳安县拒绝了300多亿元、不符合千岛湖保护准入要求的产业项目落地。建成城区污水管网324.8公里、农村污水管网3177.2公里、污水处理终端2064套……

在对新安江流域生态进行整治的过程中,皖浙两省联合编制规划、监测水质、打捞垃圾、应急执法、多边交流,真正实现人、财、物合作共保,探索出了一条跨省协作之路。

随着长三角一体化发展的深入推进,“新安江模式”从“生态共保”延伸到了“产业共兴”。据初步统计,2020年至2022年上半年,杭州市围绕九大产业,赴黄山市签约投资各类项目,计划投资额累计达到213.67亿元。

众多产业中,杭州、黄山两市在文旅产业合作方面尤为突出。杭州、黄山两市联合印发《杭黄毗邻区块(淳安、歙县)生态文化旅游合作先行区建设方案》,明确“两镇做强、湖城支撑、串珠成链”的山水大画廊格局。国家发展改革委、文旅部联合印发的《杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道建设方案》提出,打造长三角自然保护修复示范带、全国绿色发展样板区、世界知名旅游目的地。

人才共享,也成为新安江流域上下游合作的又一关键支撑。据黄山市发展改革委相关负责人介绍,为加强新安江生态保护人才培养,黄山市出台一系列政策文件,支持企业通过柔性引进、项目引进、平台引进等方式与杭州市加强合作。多年来,杭州、黄山两市人社、教育等部门深入开展人才合作交流,签署了人社共建框架协议,开展了一批教学交流活动。

自此,新安江皖浙上下游生态保护补偿机制从资金补偿扩展到产业、人才等多元补偿。

一江清水流出生态财富,也淌出生态文明建设新理念。

共建共享的绿色发展

如今,新安江生态保护补偿机制三轮试点圆满收官。迄今已在全国18个省份、13个流域复制推广,成为我国生态文明制度的重大创新。

目前,新安江生态补偿仍在延续。建设新安江—千岛湖生态保护补偿试验区已被纳入国家《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,皖浙两省正积极推动将生态补偿工作提升至区域发展战略。

为深入贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,完善跨流域跨区域生态保护补偿机制,日前,国家发展改革委地区司相关负责人带队赴皖浙两省,在黄山市、杭州市调研新安江—千岛湖生态保护补偿工作。

调研组赴新安江生态文明实践中心、黄山市农药集中配送中心、淳安县坪山污水处理厂等开展实地踏勘,详细了解生态产品价值实现、断面水质监测、合作园区建设情况,在杭州市召开专题会,就新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设方案初稿听取皖浙两省有关方面意见。下一步将在此次调研基础上,进一步完善新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设方案,抓紧推进文件出台。

安徽省发展改革委长江经济带发展处相关负责人表示,围绕全流域一体化发展和保护,不断推动新安江生态保护补偿试点向新安江—千岛湖生态保护补偿试验区升级,让“绿水青山”与“金山银山”在更高水平上实现有机统一。

……

“源头活水出新安,百转千回下钱塘。”以生态补偿为核心,以生态环境保护为根本,以绿色发展为路径,以互利共赢为目标,以体制机制建设为保障,这便是被总结为“新安江模式”的生态文明建设经验。如今,这一“源头活水”正从皖南、从安徽“流”向全国。