□ 实习记者 陈 鹰

今夏酷暑,天津大运河文化带建设开启“强力”模式:7月27日,天津市十七届人大常委会第三十六次会议审议通过《天津市旅游促进条例》,按照保护优先、强化传承的要求推进大运河国家文化公园建设;7月30日,杨柳青大运河国家文化公园(元宝岛)一期项目开工;8月14日,2022年全国“行走大运河”全民健身健步走活动天津主会场启动……天津脚步迅疾而有力,向着“打造文化遗产活力焕发的大运河示范带”这一目标坚定前行。

天津在大运河沿线有着独特地位。大运河天津段是运河时代的京畿门户、漕运枢纽和海漕转运节点,也是北方地区重要的出海口。“因水而生、临水而建、由水而兴”,说的正是大运河、海河、渤海“三水联动”的天津。大运河天津段北运河、南运河与海河交汇处的“三岔河口”,更是被称为“天津的摇篮”。

2019年2月中办、国办印发的《大运河文化保护传承利用规划纲要》和同年12月出台的《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,为天津大运河文化带建设按下“快进键”。近年来,天津深入挖掘大运河承载的丰富历史文化资源,在保护好、传承好、利用好大运河方面持续发力,不断擦亮“魅力天津”城市名片。

展现津沽历史的绚丽文化带

大运河“流动的文化”为天津留下了独特的人文精神和历史积淀。在北至天津武清区木厂闸、南至静海区九宣闸、全长170多公里的流域内,拥有丰富多样的文化遗产,全长71公里的“北、南运河天津三岔口段”被列入世界文化遗产名录,有文物保护单位55处、非物质文化遗产122项。其中,国家级非物质文化遗产10项、市级非物质文化遗产112项。

2019年以来,天津强化顶层设计,先后印发《天津市大运河文化保护传承利用实施规划》《天津市大运河国家文化公园建设保护规划》,实施河道水系治理管护、生态环境保护修复、文化遗产保护传承、文化和旅游融合发展专项规划4个专项规划,出台《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则》,高屋建瓴构建了大运河“2+4+1”市级规划体系。

以此为遵循,天津大运河文化带“一轴、四区、多节点”的空间格局日渐清晰灵动:以大运河河道为主轴,将大运河天津段划分为通武廊运河文化共享区、津沽历史文化集聚区、运河千年古村镇观光区和津冀河流文化协同区,建设文化遗产节点、河道水系治理节点、生态环境保护节点、文化旅游节点、特色城镇和美丽乡村节点等,“串珠式”打造天津大运河核心发展平台。

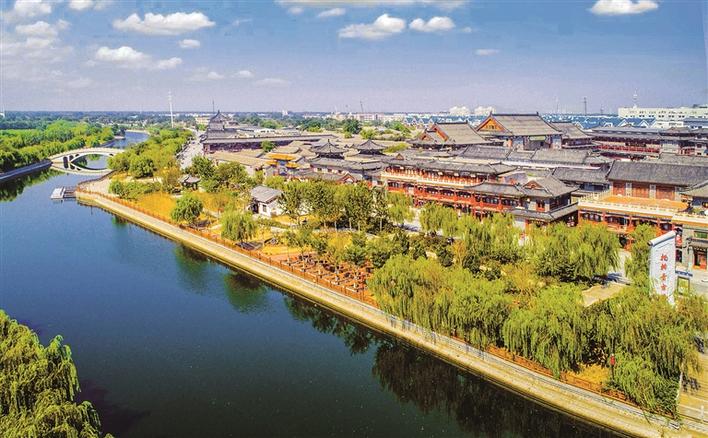

天津正在“串”起的大运河文化“明珠”中,有北洋大学堂旧址、石家大院、静海火车站,也有河西务、杨村、北仓、杨柳青、独流等历史名镇,其中,杨柳青大运河国家文化公园可谓是应“运”而生。2021年4月,杨柳青大运河国家文化公园方案经天津市委、市政府专题会议审议通过,公园规划占地面积2800余亩,分为历史名镇、元宝岛、文化学镇3个板块,总投资52亿元。元宝岛作为杨柳青大运河国家文化公园的核心区,以“再组织”方式恢复过去的历史地文、城镇肌理,打造东渡口·工艺美术文化体验区、西渡口·中华传统曲艺文化体验区和魁阁濛雨·津沽生态文化体验区,集中展示明清时期天津运河文化盛景,突显天津运河古风古韵;历史名镇板块采取“再活化”方法,按照“城市针灸术”理念进行历史人文修复;文化学镇板块则采取“再开发”理念,天津市大运河文化博物馆也位于其中,将杨柳青历史文化底蕴与现代国潮文化深度融合,打造多元功能于一体的文化学镇。

据了解,天津市发展改革委争取到中央预算内资金1.8亿元、发行地方政府专项债券3.9亿元,重点支持杨柳青大运河国家文化公园(元宝岛)、大运河海河文化旅游带拓展提升改造、大运河生态观光园提升改造等项目建设。随着元宝岛项目建设启动,天津打造展现大运河历史风貌、呈现时代风采、彰显津沽文化价值的国家级标志性工程取得积极进展。

体现魅力天津的绿色生态带

初秋微风,行走在天津北运河郊野公园,繁花绿树映入眼帘,令人沉醉。经过多年治理,北运河水环境质量不断提升,鱼类和水生植物逐步恢复,大量黑天鹅等鸟类前来“观光”。南运河也已成为南水北调东线一期北延应急供水工程向天津调水的重要通道。

要为子孙后代留下大运河的丰厚文化遗产,离不开良好的生态环境。怎么做?“河海联运、城河共生”的天津给出了答案:“一张蓝图绘到底,一把尺子量到底”。

2021年5月,天津在全国率先实施《大运河天津段核心监控区国土空间管控细则》,在大运河天津段核心监控区两公里范围内,严格施行守住生态保护红线、岸线起始线、文化遗产线“三条底线”,落实滨河生态空间非建成区正面清单、核心监控区产业准入负面清单,突出保护文物、保护生态、保护河道,助力打造世界级跨流域生态廊道。与此同时,大运河环境综合整治稳步实施,开展“健康大运河”专项行动,推进独流减河、机场排水河生态保护修复工程,河道生态环境持续改观。

如今,大运河天津段绿色生态廊道建设已初见成效。天津正在编制《大运河滨河绿道建设和沿线绿化实施方案(试行)》,大运河沿线非建成区已完成营造林约两万亩,运河生态空间森林覆盖率已达到20%。完成北辰郊野公园、武清北运河郊野公园、下伍旗镇津北森林公园生态保护整治工作,完成子牙河(渔村)滨河公园绿化工程等7个项目建设,持续推动大运河沿线公园、绿地等绿色生态廊道工程建设。

传播中华文明的绮丽旅游带

悠悠大运河,岁月如诗景如歌。在天津社科院历史研究所所长任吉东看来,“大运河孕育了天津这座城市,更留下弥足珍贵的文化遗产。”大运河带给天津的丰厚历史积淀,正在活化为“大运河—海河—渤海”三水联动的精品文化旅游带。

在杨柳青古镇,“让世界沉浸在杨柳青年画里”主题将杨柳青特有的年画文化、运河文化、民俗文化等与当代国潮文化紧密结合,沉浸式打造人间烟火、曲苑杂坛、艺术触媒、雅集宿舍等场景,吸引了众多游客。在红桥区的北运河桃花堤、南运河“天子津渡”遗址公园、西青区的御河景观……一批以大运河为主题主线的文化公园陆续建成,成为群众生态休闲游的好去处。

围绕讲好运河故事,天津“千年运河”文化旅游品牌建设持续发力。天津市对接文旅、运营、酒店、民俗等相关企业300余家,天津传媒学院产学研创基地(科技园)项目落户文化学镇版块。今年3月,全国重点文物保护单位天津大运河十四仓遗址考古勘探正式启动,对曾承载南粮北运仓储集散功能的遗址开展有史以来规模最大、最为全面的勘探调查,对于揭秘十四仓和大运河之间的关系以及大运河流域的历史变迁,均有着重要意义。此外,通过挖掘整合运河沿线特色旅游资源,推出运河印象一日游、最天津·好“运”风情之旅等主题旅游线路;歌曲《大河华章》、纪录片《过年的画》《大美天津》等文艺创作特色鲜明,“运河记忆”非遗宣传展示、中国·天津妈祖文化旅游节、天津相声节、杨柳青民俗文化旅游节等一批专题节庆活动精彩纷呈。

契合《天津市大运河文化保护传承利用实施规划》提出的“突出展示大运河天津段古今凝练的津沽文化、开放多元的河海文化、南北交融的民俗文化、中西荟萃的城市文化特色,彰显天津包容、开放、多元的文化品格”要求,杨柳青大运河国家文化公园规划建设“三岔河口”“杨柳青古镇”两个核心展示园和三岔河口集中展示带。同时,将漕运文化、年画文化和赶大营文化等特有的文化IP融入有形建筑,规划设计中国年画博物馆、崇文书院等,建成后,将成为来津旅游主要目的地和天津文化网红打卡地。预计每年将吸引游客300万人次,实现各类收入30亿元以上。

流动的大运河,永远在路上。天津市发展改革委相关负责人表示,下一步,天津将建立大运河文化遗产资源数据库,持续推进历史文化街区、历史建筑和历史风貌建筑的普查、认定,加快推动杨柳青大运河国家文化公园等重点项目实施,统筹推动北运河旅游通水通航,积极开展南运河旅游通航工作。同时,多渠道强化资金保障,不断加大对文化传承、生态保护、流域治理等资金支持力度,支持重点项目建设。