□ 唐元龙 朱 婷

初冬时节,寒意渐浓。四川省凉山州西昌市阿七镇大田村的杨树成不畏严寒,行走在乡间田坎上,时而抬头远望,时而低头记录着,仔细琢磨脚下的每一块土地。

他在大田村担任村支书已有十余个年头。如今,杨树成又多了一个“头衔”——大田村村级“田长”。西昌市作为全国首批全省率先全面推行“田长制”工作的试点县市,2021年1月在阿七镇、佑君镇、安哈镇和大兴乡启动耕地保护“田长制”试点工作。保护安宁河谷耕地红线、保障民族地区粮食安全的“田长制”工作在这里起步。

动态巡查

构建田长制全链条责任体系

所谓田长制,是指为落实永久基本农田保护而建立的以村(社区)为单位的网格化管理机制,而田长就是这一方农田的守护者,其职责就是巡查并遏制耕地和永久基本农田“非粮化”“非农化”“非耕地化”。

西昌的田长制分为市、乡镇(街道)、村、组四级,总田长由市委书记、市长担任;乡镇田长由乡镇(街道)党(工)委书记、乡镇长(主任)担任;村级田长由村(社区)党支部书记担任;组级田长由村民小组组长担任。四级责任体系自上而下,职责明晰。

杨树成作为大田村村级田长,每周至少要巡查整村土地一次,其下属的组级田长,每周至少对其所辖区域土地巡查两次,发现有破坏耕地的情况须第一时间逐级上报。多次巡查下来,杨树成已经对大田村的农田情况了然于心。

阿七镇大田村位于安宁河谷,整体气候适宜农业种植。近年来,西昌市致力于发展玉米制种产业,建成玉米种业现代农业园区,大田村许多田地因此流转出来。玉米收割后,园区忙于玉米加工,无暇管护空置的田地,最近,这些农田就差点遇上了“危机”。

正在修建的高铁横穿过大田村,工程建设沿着农田边上开展,工程废料逐渐堆积到了农田水渠里,给来年农田种植排水埋下了隐患。杨树成在巡视中发现了这一现象,将情况上报到镇领导(田长)处,镇级田长了解到这一情况后立即联系到高铁施工方,阻止工程废料继续往农田水系堆积。经过协商,施工方将工程废料转移,农田水系得到及时疏通,农田安全得到保障。

“我们给每一块农田都编上编号,发现农田被破坏就可以及时联系到责任人,用最快的速度解决问题。”杨树成站在农田边上的公示牌旁,指着编好号的农田图纸说道,这种“编号法”可以让田长迅速找到在农田上修建房屋、私拉大棚的户主,以便及时阻止修建,减少农户投入成本。

西昌“田长制”试点工作开展以来,各级田长在巡查中发现20余起乱堆建渣、堵塞沟渠、私采乱挖等破坏耕地行为并及时进行了制止和整改,做到了破坏耕地行为早发现、早制止、早查处、早整改。

2021年7月1日,西昌市在全市全面推行耕地保护“田长制”,印发了《西昌市耕地保护“田长制”考核管理办法(试行)》,用“长牙齿”的管理制度,压实各级田长责任,让每块耕地有了“监护人”。截至11月18日,西昌市像杨树成这样的“田长”已有1393人,各级田长共开展巡查38,176次。每一块基本农田都在严密的四级“田长制”责任链条下依规使用,正是这样细致、严谨的制度,筑起了耕地保护的“防火墙”。

联动执法

落实最严格耕地保护制度

“轰隆隆……”随着破碎机和挖掘机沉闷的轰鸣声,西昌市川兴镇的一处大棚内硬化的水泥地块被破碎。过去,在耕地上修建大棚并将土地硬化的现象在西昌屡禁不止;如今,这些非法建设的建筑物逐一被依规拆除,耕地得到复垦。

这一切都源于“田长制”的严格执法,自该制度实施以来,农田周围的建筑设施成为重点巡查对象,在巡查过程中,巡查人员坚持“逢园必查、逢建必查、逢棚必查”的三必查原则,发现一起及时查处一起。

经过摸底巡查,当地田长发现,其所在辖区内三处经营场所存在着耕地“非农化”的现象,遂将情况逐级上报。7月29日,川兴镇党委政府联合自然资源局和农业农村局,组织执法人员以及村组干部、村民代表等,出动挖掘机等设备及人员,对辖区内违规利用“大棚房”从事餐饮活动的经营场所进行拆除复垦,耕地的使用性质得到保障。从发现耕地“非农化”到拆除大棚,耗时仅为10天,2.5亩耕地得以复耕。

田长巡查只是防止耕地“非农化”的第一步,第二步要运用“国土资源掌上一张图系统”对全市耕地及基本农田进行全方位监控,坚决遏制违法占用、破坏耕地行为。在发现耕地被破坏后,由自然资源、农业农村、环保等执法力量组成的联合执法队进行严格执法,严肃查处占用和破坏耕地行为,死守耕地红线。

自西昌市巡查、执法队伍组建以来,共发现违规占用耕地行为43起,办结率100%,恢复耕地面积25,000余平方米。在宣传过程中,西昌市注重开展以案说法,通过对违法案例的警示宣传,引导村民农户知晓不能乱占耕地建房、建房要审批等政策,使耕地保护观念深入人心。村民开始主动向组级田长举报乱占耕地建房行为,更多人自觉参与到耕地保护工作中来。

“田长制不仅保护了耕地,对提高居民法律意识,维护市容市貌也起到了很大的促进作用。”川兴镇副镇长樊星说,未来将会加大摸排力量,将非法占用、破坏耕地行为扼杀在萌芽状态。

借势发展

打造安宁河特色农业

习近平总书记在提到种子和耕地问题时指出,“保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。”四川是产粮大省,也是西部唯一的粮食主产区,而安宁河谷是四川第二大粮仓,必须扛稳粮食安全重任。位于安宁河谷腹地的西昌市依托得天独厚的光热资源,大力发展现代农业,形成了优质粮食、错季蔬菜、特色水果等优势产业,不断筑牢粮食安全根基。未来,西昌将紧扣凉山州委“中国农业硅谷”战略,打造安宁河特色农业,进一步推动农业增效农民增收。

西昌市盛产葡萄、蔬菜、花卉以及油橄榄等经济作物,在过去几年里,这些经济作物的种植给当地农户带来了不少收益。“田长制”政策提出要严防基本农田“三化”,“非粮化”就在其列。具体而言,就是指农田需用于种粮,要从严规范种植经济作物。“经济作物不能滥种,只有促进农产品提质增效,农户收益才能得到保障。”西昌市农业农村局负责人表示。

由此,西昌市将“田长制”与乡村振兴有机结合,充分发挥乡村自然资源优势、产业发展优势,提出了“优势引龙头、龙头带基地、基地连农户”的产业化发展思路,推动农产品品牌化发展,引导农户参与到农业产业化进程中来,构建“规模有园区、生产有基地、加工有企业、营销有组织、流通有市场”的全产业链发展新格局,助推西昌葡萄、蔬菜、花卉、油橄榄、玉米制种等产业高质量发展。

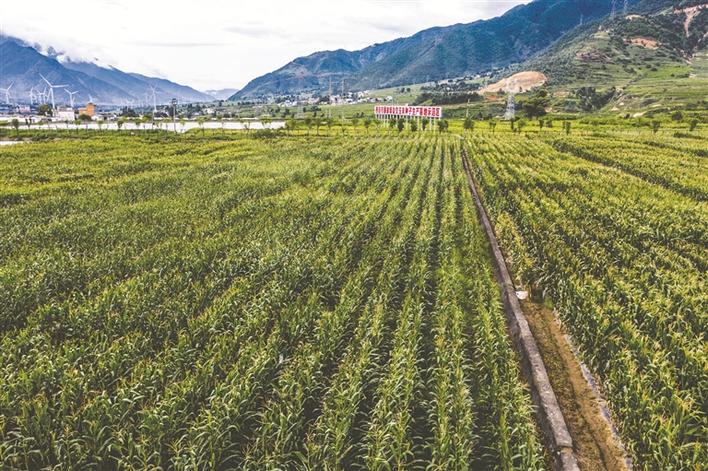

西昌市阿七镇有着一望无垠的玉米农田。近年来,依托西昌市玉米种业现代农业园区建设,阿七镇建成4800亩高标准农田,大规模种植玉米,开始走规模化种粮道路。玉米制种产业的大力发展,推动了从种质资源、育种技术、品种选育、规模化制种、种子加工到种子经营的全流程、全产业链发展,农民实现持续稳定增收。目前,西昌市已建成核心区面积达1万亩的国家级热带血缘硬粒型玉米制种基地、西昌现代玉米种业园区及2个种质资源库,带动全市玉米发展制种基地10万亩、良繁15万亩。

随着乡村振兴的深入推进,农田水利设施不断完善,规模化种粮持续推广,粮食深加工链条逐步建成,粮食产业大有可为。

“我们将探索‘粮食+经济作物’的种植模式,积极推动农产品深加工,以后农民的收入将由租金、劳务、反包收入等部分构成,农户收益将持续稳步增长。”阿七镇党委书记李恒军表示,他对阿七镇粮食产业的发展充满信心,“粮稳天下安,田长制的深入实施,进一步保障了粮食安全,助力乡村走向振兴。”

秋收后,经过翻耕的农田又撒下了希望的种子,正孕育着西昌乡村振兴的星星火种。