□ 本报记者 任阿龙

□ 实习记者 张雅婷

张德俊有时候会想,如果没有这么好的政策,他可能现在还住在土房里守着“二亩地”挣扎在贫困线上。张德俊是内蒙古包头市达茂旗乌克忽洞镇套马沟村村民,因当地实施易地扶贫搬迁政策,张德俊搬进了腮忽洞新村的新房,成为该村农牧业专业合作社的一名产业工人。“我和老伴儿现在每人每月有3000多元的工资,合作社每年还发放米、面、油、肉、酒,冬天的时候一人补贴一吨煤,我们老两口不愁吃不愁穿,就想着怎么把日子过乐呵。”张德俊说着现在的好日子,不禁喜上眉梢。

为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和指示批示精神,坚决把易地扶贫搬迁作为打赢脱贫攻坚战的“头号工程”来统筹推进,内蒙古发改委在自治区党委、政府坚强领导下,严格落实“区负总责、市县抓落实”工作机制,牢牢把握“搬迁是手段,脱贫是目的”基本要求,上下联动,协同攻坚,取得了显著成绩。

据统计,“十三五”期间,内蒙古共建设了集中安置点1213个,安置住房5.33万套,农村道路1602公里,配套管网1465公里,配套污水及垃圾处理设施3000多个,新建学校、幼儿园、村卫生室、村活动室、广场等1130个,全面完成了全区12.49万建档立卡贫困群众的易地扶贫搬迁建设任务,为自治区整体脱贫攻坚做出了积极贡献。

易地扶贫搬迁

释放城乡“土地资源”

合理利用土地资源是实施易地扶贫搬迁项目的内在要求。内蒙古在项目具体实施中将易地扶贫搬迁工程和土地复垦相结合,按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草”的原则,将旧房拆除、宅基地复垦复绿摆在工作重要日程,积极督促指导各地分类有序、加快推进搬迁后旧房拆除、宅基地复垦复绿。用好用活城乡建设用地增减挂钩政策,释放土地资源,对老旧房屋拆除复垦,空闲的宅基地全部复垦为耕地,有效激活乡村发展。

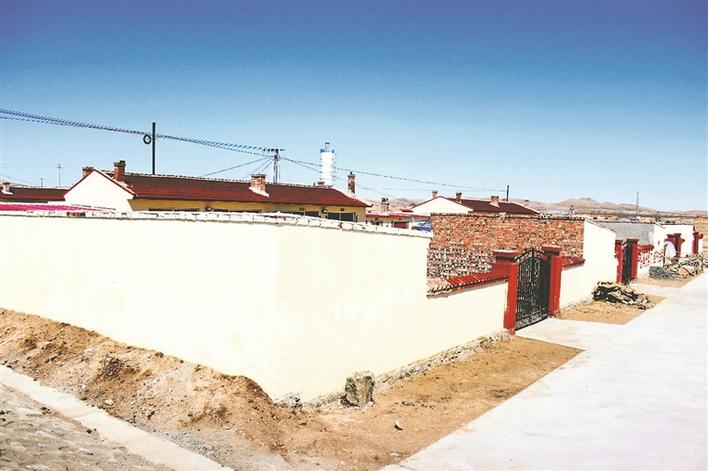

在乌兰察布市四子王旗,开展易地扶贫搬迁拆旧复垦复绿,因地制宜对腾退旧宅基地进行整治。实施土地流转政策,凡整村搬迁的,原村庄原则统一拆除,拆除后进行土地复垦,种树、种草恢复生态;承包地(含不计税土地)统一进行流转,旱地、坡梁地租金100元/亩年、水地300元/亩年,流转期到2027年。村民在农村享有的原有政策待遇及权益不变(上级政策调整除外)。覆盖搬迁人口2000人,实现每人每年创收600元。

截至2019年底,内蒙古应拆旧房4.3万套,已拆3.9万套,腾出土地3.16万亩,拆旧率和复垦率居于全国前列。推动自治区15个深度贫困旗县共完成城乡建设用地跨省域节余指标交易7200亩,交易金额19.08亿元,区内完成4100亩节余指标交易,交易金额2.4亿元,为贫困地区筹措了资金,有力地支持了贫困地区脱贫致富。

易地扶贫搬迁

搬出群众“幸福感”

开展易地扶贫搬迁,首先要确定“搬迁谁”。围绕这一问题,内蒙古根据实际情况,以扶贫部门最新的建档立卡贫困人口为基础,将生活困难的低保户、因病致贫的贫困户等纳入搬迁重点对象,对有关符合条件的贫困户进行大力宣传。严守搬迁对象精准的“界线”,确保真正将有搬迁需求、符合搬迁条件的群体列为易地扶贫搬迁对象范围。同时严守人均住房面积不超25平方米的“标线”,把人均25平方米建房面积控制作为各级审计部门的重点审计内容。

在具体实施中,内蒙古严格按照选定搬迁对象目标区域、公布搬迁条件、普查筛选搬迁对象、群众申请、入户核实、村民小组评议、村委复议公示、乡镇政府复核再公示、县区扶贫部门牵头审定等步骤进行搬迁对象识别,把每一个贫困家庭的人口、财产、就业、生活等信息搞清楚,确保应搬尽搬,避免出现“不该搬的错搬、应该搬的不搬、不想搬的被搬”等情况。

在赤峰市林西县新林镇新合村,贫困户韩凤顺借助易地扶贫搬迁住进了新合村新建的幸福互助院。幸福互助院共入住59人,其中建档立卡贫困户31人,其余28人是残疾人和孤寡老人,基本满足了全村贫困人口住房条件的改善。韩凤顺感慨道:“从小就是个庄稼人,我那房子都不能住了,盖不起房,老伴尽闹病,现在房子给盖上了,还盖这么好。说实在的,高兴得那是打心眼里往外乐。”据了解,林西县官地镇、新城子镇、统部镇等7个乡镇实施了易地扶贫搬迁项目,共确定集中安置区24处,其中,新建移民新村或行政村集中安置区10处,幸福互助院14处。集中安置区共搬迁建档立卡贫困人口1048人。

搬迁是手段,脱贫是目的。民之所盼,政之所向。内蒙古坚持易地扶贫搬迁作为改善人居环境、建设美丽乡村的有力抓手,严格执行易地扶贫搬迁政策要求,对易地扶贫搬迁旧房进行彻底摸排,充分尊重贫困户意愿,从贫困户切身利益出发,听取贫困户当前困难和拆房后的需求,统筹开展旧房拆除,并加强对易地扶贫搬迁拆除旧房的重要意义、奖励政策等进行解释和宣传,打消搬迁户的顾虑,让搬迁群众有更多的获得感、幸福感。

易地扶贫搬迁

搬出群众“新生活”

当前,易地扶贫搬迁已进入到以做好后续扶持工作为重点的新阶段,内蒙古发改委及时将工作重心由搬迁安置向后续扶持转移,推动易地扶贫搬迁后续扶持工作,督促指导各地充分整合资源,因村因户因人细化落实产业、就业、社会保障等后续扶持举措,精准实施,确保“搬得出、稳得住、能脱贫”。指导有关旗县区指定完善易地扶贫搬迁后续脱贫发展规划,安置点脱贫发展方案,保证帮扶措施到位。

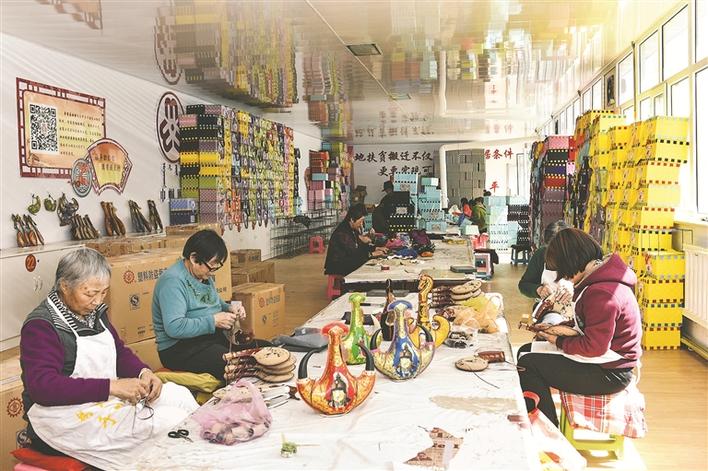

为让这些易地搬迁的居民稳定就业,有固定的收入,过上幸福生活,兴安盟突泉县把易地扶贫搬迁居民的后续生活摆在突出位置,按照“一户一方案、一人一政策”的要求,采取诸多有力举措,让更多有意愿、有工作能力的贫困户走出家门,实现就业,让易地搬迁户居民端稳就业“饭碗”,叩开幸福生活的大门。在突泉县东信村,建档立卡贫困户孙平和老伴周丽梅通过易地扶贫搬迁政策搬到了天源四期小区,住上了一套崭新的两居室。孙平腿有残疾,以前只能在县城附近打零工,基本没有稳定的收入,在扶贫干部的帮扶下,孙平及家人不仅享受了相关扶贫政策,还被推荐到小区的物业上班,当上了保洁员,夫妻俩每年有3万多元钱的固定收入。易地搬迁集中安置点醴泉小区还建立了蒲草绳扶贫车间,为易地搬迁户解决了就业难题。今年58岁的杜尔基镇杜尔基村易地搬迁户高岩就是其中一位,他说:“守家在地打草绳特别适合我,我以前就会打草绳,生产工序简单,活不累,采取计件模式,我一天能赚80元钱左右,再也不用四处奔波找工作了。”截至4月30日,蒲草绳扶贫车间用工已超过20人。“我们还要扩大扶贫车间规模,预计今年7月再购买500台机器,给更多人提供就业的机会。”蒲草绳扶贫车间经理徐国伟介绍。

包头市达茂旗将易地扶贫搬迁与产业扶贫相结合,为贫困户量身定制扶贫计划。达茂旗乌克忽洞镇套马沟村原来是一个贫困破旧的村庄,易地扶贫搬迁帮扶36户农民搬迁到腮忽洞新村并成立了达茂旗丰域套马沟农牧业专业合作社。政府投资2亿元在旧址上实施旧村整治、土地复垦农业综合扶贫开发项目,形成集种、养、加工、旅游观光为一体的产业项目。套马沟村多年来的生活方式发生了变革,由单一的农业粗放式经营转为集约化多元化经营模式,农民摇身一变成了产业化工人。近几年,伴随着丰域套马沟农牧业专业合作社的发展壮大,撂荒了的土地得到集约化运用,种植了2000多亩小麦、莜麦、藜麦、土豆、玉米等绿色有机作物,纯天然无污染的石磨面、食用油,吸引着八方来客,一座座崭新的棚圈内,舍饲着成群的牛、羊、猪,满山的松柏杨柳、果树花草,一幢幢欧式木屋、农舍公寓、陕北窑洞……套马沟的村容环境发生了翻天覆地的变化,如今的套马沟以美丽乡村的新姿态成为达茂旗脱贫攻坚路上的“领头羊”。

(本版配图除署名外,均来自网络)