□ 吴改红 王亚然

□ 本报记者 丁书斌

暮春时节,河南省汝州市汝河波光粼粼,两岸绿意盎然,成群的天鹅在河面结伴嬉戏,时而俯身戏水,时而盘旋飞舞。“快看,快看,天鹅又来了!”前来游玩的市民王女士高兴喊出来。

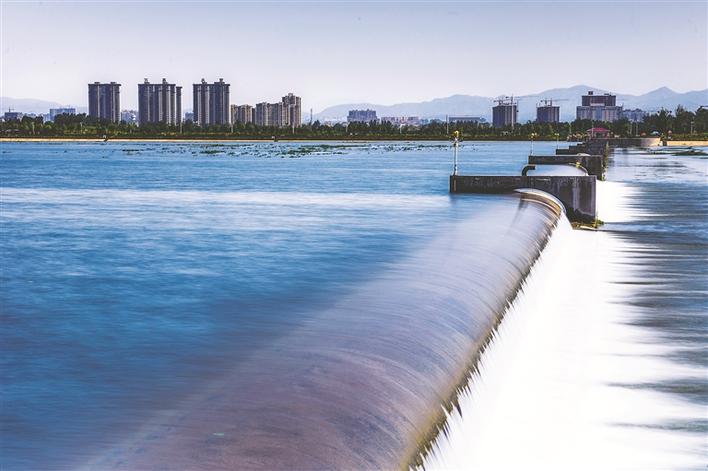

晴空之下,静静的北汝河宛若蓝色的飘带环绕着汝州城。汝州因北汝河贯穿全境而得名,河水从少变多,天鹅飞走又飞回——一条河的前世今生正是汝州市近年来致力生态修复、推进水生态文明建设的生动写照。

作为典型的资源型城市,曾经的汝河北岸,因长期干旱少雨、加上屡禁不止的私采滥挖导致植被受损、地下水位下降,生态环境日益恶化。“过去,走到河边都得捏着鼻子快走。到了晚上,蚊子嗡嗡乱飞,睡觉都不敢开窗户。”回忆起昔日的场景,市民王占国深有感触。

做好做活“水文章”

提升综合管水能力

如何做好水文章,推动水生态文明建设?近年来,汝州市因时而动,把水生态文明建设作为生态汝州建设的一项重要内容,确定了建设山水宜居绿城的总方略,通过开展实施“碧水工程”“四水同治”等,全面提升综合管水能力。

为构建河畅、水清、岸绿、景美的生态环境,汝州市不断做好“兴水”文章。通过生态修复,全面推进水系连通工程,持续提升城市生态水平。按照“生态修复、城市修补”的理念,实施“三河四库五湖”水系连通工程,构建了河湖连通的生态循环水系。目前,已完成北汝河18.5公里综合治理、洗耳河综合整治、幸福渠综合整治、东二干渠治理等项目建设,为汝州市建设生态宜居绿城打下了坚实基础。

与此同时,汝州市通过用足外调水、留住过境水、蓄滞地表水、涵养地下水做活“管水文章”。通过开展节水型城市创建和节水型社会建设,汝州市统筹推进农业节水、工业节水和城镇节水,整修东二干渠满足农业灌溉需要,实施南水北调输水管网工程,保障城市生活用水;从北汝河和中小型水库引水到城区,形成了近50公里的生态循环水系,涵养地下水源;通过下沉式绿地、雨水花园、雨水收集设施等海绵城市工程措施,提高雨水资源利用。

做好治水文章,改善河湖生态环境。通过开展河流清洁行动、畜禽养殖污染综合整治、“清四乱”等专项行动,按照属地管理、联合执法、综合治理的原则,建立完善与公安、国土、环保、林业等部门的联合执法、协同会商等常态化机制,严厉打击非法采砂等各类涉水违法行为,取缔全市118家砂石厂,切实维护了河道生态安全。

财政收入保运转

城市建设靠融资

如何破解融资难题,推进水生态项目建设?汝州市坚持“财政收入保运转、城市建设靠融资”的理念,吸引社会资本参与水生态项目建设。搭建投融资平台、坚持多元化融资,组建汝州市水利投资有限公司,加强与省水投集团、豫资公司、省国土资源开发管理公司、省农开公司合作,并与国开行、农发行等政策性银行合作,累计引入中长期融资59.6亿元,发行两期城投债28.3亿元,设立城市发展基金、水生态建设基金,拓宽了融资渠道。

资金的投入,为水生态项目的建设提供了有力支持。洗耳河综合治理、中央公园生态水系、森林公园、滨河公园等PPP项目纷纷落地实施,形成了各具特色的沿河生态景观带,成为城市新的亮丽名片。

绿廊相连水网相通

文脉相继城园相融

如今,在以“绿廊相连、水网相通、文脉相继、城园相融”为规划目标打造的汝州中央公园内,云禅湖、丹阳湖、望嵩湖、天青湖、鹳鱼湖五个湖泊实现了水系连通,不仅打造出总面积约254公顷的滨水休闲带,构建了“一水·三段·五湖·多点”的景观结构,还体现出当地汝瓷、汝曲等突出的历史文化特色,满足了市民休闲娱乐需求。

据了解,今年以来,汝州市总体水质达到国家II类水质标准,城市集中饮用水源地水质达标率保持100%,北汝河出境断面水质综合达标率保持100%。如今的北汝河河道畅通,水清岸绿,站点优美,沿岸的村民喝上放心水,用得上干净水,越来越享受临河而居的乐趣。

得益于水系的综合治理,水生态环境的改善,自然生态水系景观带的布局,为解决汝州缺水状况、打造海绵城乡、田园城市、旅游城市提供了环境基础。目前,国家卫生城市、国家园林城市、全国文明城市提名城市、省级生态市等众多荣誉花落汝州,汝州森林小镇被评为首批国家森林小镇。4月19日,河南省级水生态文明城市也顺利通过验收,汝州荣登省级水生态文明城市之列。

如今,天鹅、白鹭、红隼、花脸鸭……近30种鸟类重聚北汝河。汝州,这座昔日的煤城完成了从“半城煤灰半城土”到“一城青山半城湖”的蝶变。