□ 李云德

改革开放40年来,贵州铜仁市在党中央、国务院和贵州省委、省政府的坚强领导下,坚持以改革开放统揽经济社会发展全局,全面深化改革,不断扩大开放,奋力推动高质量发展,全市发生了翻天覆地的巨大变化,经济社会实现了历史性跨越发展,人民生活水平得到极大改善,取得了前所未有的辉煌成就。

经济高速增长

发展质量显著提升

2017年,铜仁市地区生产总值完成969.86亿元,是1978年的221倍,主要经济指标均实现了大幅度增长,各项社会事业得到长足发展。其中,农业总产值完成372.06亿元,是1978年的118倍;工业总产值完成905.47亿元,是1978年的573倍;全社会固定资产投资完成1073.58亿元,是1978年的2941倍;地方财政收入完成120.15亿元,是1978年的415倍;社会消费品零售总额完成210.9亿元,是1978年的105倍。

加快推动传统农业向现代农业转变。不断推广先进生产技术,提高发展综合效益,农业生产由刀耕火种、传统发展模式向园区化、产业化、品牌化提升,建立起现代化农业发展体系,结束了改革开放前无特色产业、无产业园区、无优质品牌、粗放经营发展的历史,粮食产量由1978年的73.94万吨提高到2017年的134.65万吨,第一产业由1978年的6.51亿元提高到2017年的905.47亿元。

加快建立现代工业发展体系。大力推进新型工业化发展,工业从小到大、由弱到强,逐步形成了门类较为齐全的新型工业发展体系,第二产业由1978年的1.32亿元提高到2017年的372.06亿元,实现了从仅能生产皮鞋、肥皂、化肥等低端产品到能生产手机、新能源汽车、太阳能光伏发电板等高科技产品的历史性跨越。全市建有省级开发区11个、省级高新区1个,共进驻规模以上企业490户。园区基础设施不断完善,基本实现“七通一平”,部分园区达到“九通一平”,铜仁高新区、大龙开发区朝着千亿级园区的建设目标迈进,铜仁·苏州产业园以及其他各区县工业园区产业加快集聚,发展势头强劲。成功引进汉能移动能源产业园、农夫山泉、中伟正源新材料、万仁新能源汽车等一大批优强企业落户,全市共有规模以上工业企业587户,实现工业总产值905.47亿元,工业成为国民经济发展核心产业。加强特色产业培育,形成新能源新材料、装备制造、大健康、农特产品加工、水产业、新型建材、大数据、文化旅游经济、节能环保等九大产业链,建立了现代新型工业产业发展体系。

加快以旅游业、大健康产业、电子商务为主的现代服务业发展,第三产业由1978年的1.24亿元提高到2017年的472.6亿元,实现了从低端生活服务到高端生活服务的跨越式转变。梵净山成功申创世界自然遗产,并获批5A级景区,打造了石阡温泉、九龙洞、大明边城、万山地质矿山公园、苗王城等一批知名旅游景区,2017年全市接待游客5640万人次,实现旅游总收入435亿元,均增长30%以上,实现“井喷式”增长。大健康产业蓬勃发展,积极争取贵州省政府出台《关于支持铜仁市大健康医药产业加快发展的意见》,持续发布了中国·梵净山生态养生综合指数,探索建立生态养生“铜仁标准”,倒推全市生态养生产业发展,为全省乃至全国生态养生产业发展提供了可参考的量化标准,大健康产业发展在全省名列前茅。电子商务加快发展,获批国家电子商务进农村综合示范整体推进市,建成10个县级电子商务服务运营中心、2000个农村电商综合服务站,完成电商年交易额达39.6亿元,呈逐年上升趋势,人民群众生活、购物、消费更加方便快捷。

基础设施空前改善

发展基础不断夯实

铜仁市坚定不移实施项目带动战略,持续扩大投资规模,不断拓宽建设领域,一大批关系国计民生的重大项目相继建成投入使用,基础设施建设成绩斐然。

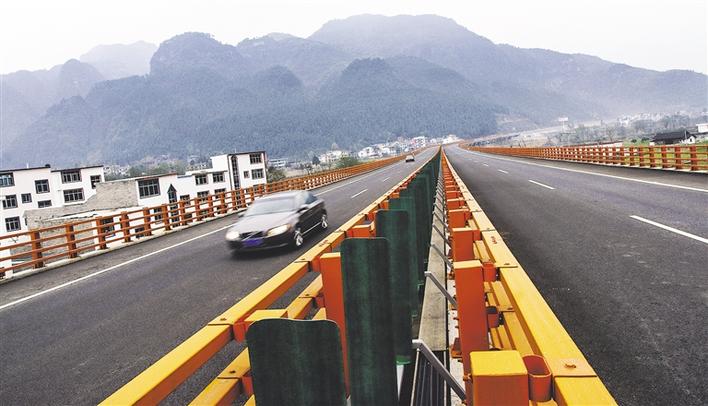

高速公路从无到有,通车里程达到600余公里,建成杭瑞高速、铜大高速等重大交通设施,开工建设了铜怀、德务、印秀、沿印、江玉、石玉等6条高速公路,2015年底全市10个区县全部实现通高速公路目标。铜仁凤凰机场成功复航,新航站楼建成投入使用,已开放临时航空口岸,开通国内航线28条、国际航班1条,机场旅客吞吐量突破130万人次,德江(黔北)民用机场获批,双机场格局基本形成。建成株六复线、渝怀铁路、沪昆高铁,铜玉高铁即将开通,渝怀二线建设稳步推进,全市铁路通车里程达154公里,比1978年净增130公里。水利航运设施加快完善,乌江500吨级船闸建成通航,锦江航运建设工程全面完成。稳步推进15个国省干线项目提级改造,重点实施农村“组组通”工程,实现全市乡镇所在地全部通油路,100%行政村全部通水泥硬化路,30户及以上村民组道路通达率达80%以上。

建成碧江马岩水库、万山小云南水库、玉屏白岩河水库等11座重大水利基础设施,思南花滩子、江口车坝河两座大型水库纳入国家“十三五”水利发展规划,77座“十三五”规划水库前期工作全面启动,印江偏岩等42个骨干水源工程建设有序推进。大力发展环保清洁能源,加强电力设施建设,建成装机容量106万千瓦的思林大型水力发电站和装机容量120万千瓦的沙沱水力发电站,年发电量90亿千瓦时,石阡大顶山风电场、松桃光伏发电项目建成投产,一系列重大发电项目的实施,有力保障了经济发展和群众生活用电需求。加快推进“引气入铜”,遵义湄潭至铜仁思南天然气支线管道项目已全线铺通,基本具备通气条件。

城乡面貌焕然一新

城市建设取得重大突破

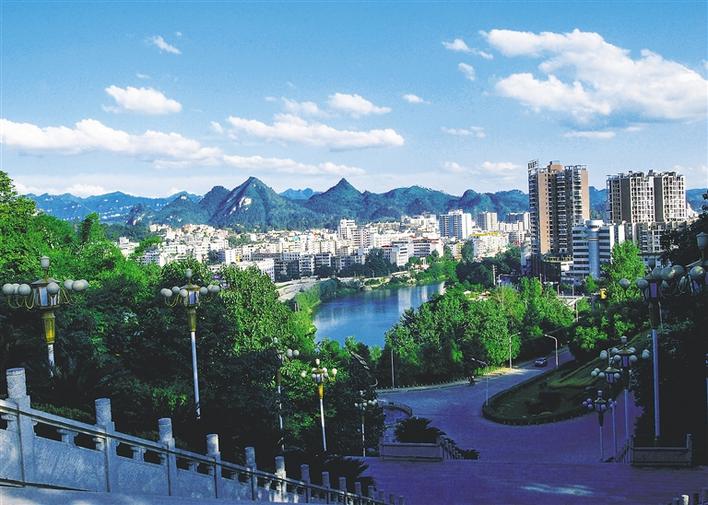

加强城市建设,统筹城乡发展,顺利实现撤地设市,美丽乡村建设扎实推进,城乡面貌发生翻天覆地大变化。大力实施旧城改造,深入推进新区建设,建成铜仁新城区、川硐教育园区,城市不断扩容壮大,2017年全市建成区面积达到160平方公里,中心城区扩展到42.89平方公里,人口达40万人,城镇化率达48%,相继获得“中国西部名城”“省级园林城市”“省级卫生城市”“省级文明城市”“中国最具投资潜力中小城市50强”“全国绿化模范先进城市”等称号,城市品质不断提升,吸引力和辐射带动力显著增强,由一个西部边远小城逐步发展成为武陵山区域中心城市。

27个示范小城镇实施新(续)建“8+X”项目308个、完工107个,完成投资60亿元,玉屏县、石阡县成为全省首批小城镇建设“整县推进”试点县,万山镇入围第二批中国特色小镇。深入推进美丽乡村建设,以脱贫攻坚为契机,实施农村危房改造38,635户,建成小康房2500户,同步实施“四改一化一维”工程,加强特色旅游村寨和特色文化村落保护建设,乡村生产生活条件明显改善,美丽乡村特色彰显,乡愁氛围更加浓厚。

社会民生事业繁荣发展

人民生活水平显著提升

改革开放40年,铜仁市社会民生事业发展迅速,人民生产生活水平显著提升,群众获得感幸福感不断增强。

全市学前教育3年毛入园率达到94.02%。城乡义务教育一体化进程加快,九年义务教育巩固率达92.83%,高中阶段毛入学率达92.34%。2017年,全市高考录取率达90.87%,比上年提高0.92个百分点,一本上线率排名全省第二,600分以上共396人,全省排名第三。高等教育快速发展,办学实力显著增强,建成铜仁学院、铜仁职院、铜仁职业健康学院、铜仁幼专、贵州信息工程职业学院等5所高等院校,改写了铜仁无高等院校的历史。

统筹推进市县乡村四级医疗网络建设,加大专科医院建设力度,启动建设市妇幼保健院、市儿童医院,建成铜仁市人民医院、德江县人民医院、思南县人民医院3家三甲医院。启动3个国家级、15个省级临床重点专科建设,建成市级临床重点专科50个,城市医疗设施不断健全,医疗水平显著提高。农村医疗卫生事业得到长足发展,实现村卫生室全覆盖,医务人员配备齐全,人民群众就医更加方便快捷,彻底改变了铜仁医疗卫生事业落后面貌。

加强城市体育设施建设,奥体中心基本建成,“五馆三中心”加快推进。加快推进光纤城域网扩容升级改造,实现行政村通12M以上光纤宽带全覆盖。大力实施多彩贵州“广电云”户户用工程,乡村电视信号覆盖率达100%。加强农村文化体育设施建设,农村体育休闲广场、农村书屋等文体设施基本实现全覆盖。精心组织举办各类群众性文体活动,连续多年举办全国中华龙舟大赛、万山国际风筝节、全市体育运动会等重大文化体育赛事,文体事业不断繁荣发展,群众文化生活日益丰富。

不断健全社会保障体系,人民群众生活得到有效保障,享受到更多更实的改革开放成果。2017年,全市农村低保年平均标准达到3545元,增长15.3%;城市低保月平均标准从496.2元提高到546元,同比增长10%;累计发放城乡低保资金15.9亿元。各项社会保险参保287.31万人次,基金征缴13.91亿元。深入推进“雁归工程”,创建创业孵化园13个、创业园13个,引导3.59万名“雁归人员”回乡创业。转移农村劳动力就业9.16万人,完成职业技能培训2.17万人。城镇新增就业5.1万人次,城镇登记失业率3.47%。

狠抓农业产业结构调整,聚焦“六大”主导产业,突出“一县一业”,大力发展优质特色产业,成功构建了“一县一业、一乡一特、一村一品”产业格局。突出抓好生态茶产业、油茶产业、中药材产业、生态畜牧业、蔬果产业、食用菌产业发展和特色品牌创建,共创建中国驰名商标2个、中国地理标志保护产品8个、省内著名商标36个,认证无公害农产品168个、畜产品82个,“梵净山珍·健康养生”“梵净山茶·香溢天下”“梵山净水·泡茶好水”“梵山净水·健康水都”等系列品牌驰名中外,油茶、梵净山绿茶、石阡苔茶和思南黄牛、沿河山羊等优质无公害农特产品风行天下。

加强生态文明建设

创建绿色发展先行示范区

铜仁市抢抓省委、省政府将铜仁确定为绿色发展先行示范区的发展机遇,大力加强生态文明建设,着力念好“山字经”、打好“生态牌”、做好“水文章”,奋力创建绿色发展先行示范区,全市森林覆盖率达63.49%,位居全省第二,年空气质量优的天数稳定在90%左右,梵净山成功申创世界自然遗产,实现人与自然和谐发展。

铜仁市委、市政府着力加强顶层设计,陆续出台《铜仁市全面深化改革先行启动36项行动——健全生态文明建设机制实施方案》《中共铜仁市委铜仁市人民政府关于奋力创建绿色发展先行示范区的意见》《铜仁市生态文明体制机制改革实施方案》。完成了江口、石阡、印江、沿河四个国家重点生态功能县产业准入负面清单编制,并开展全市产业准入负面清单编制工作,实施重要生态保护区域红线管理,划定全市生态红线5236.16平方公里,占国土面积的29.07%。启动了锦江河流域保护、梵净山保护等生态环保立法工作,建立了生态红线保护、生态环境信息发布、环境保护举报奖励、生态环境保护联合执法等制度。围绕推动绿色发展,重点打造三大功能板块、九大产业链、八大平台,做大做强新型工业,做精做特现代农业,做优做活现代服务业,推动产业生态化、生态产业化。

绿水青山就是金山银山,生态环境就是民生之本。铜仁必须在加快经济发展的同时,强化生态环境保护,厚植绿色生态屏障,坚决保住绿水青山。牢牢抓住绿色发展先行示范区创建机遇,加强生态环境保护,重点保护以梵净山自然保护区为核心,以麻阳河自然保护区、佛顶山自然保护区、黔东植被保育区、乌江水源涵养区为支撑,以乌江、锦江、舞阳河和松江河为生态廊道的“一核四区四廊道”生态屏障,突出保护山水林田湖等生态屏障,推动生态系统休养生息。积极谋划一批生态长远发展项目,规划建设一批自然保护区、山体森林公园和湿地公园,使保护力度更大、发展措施更实。深入推进“沿河—石阡武陵山区生物多样性与水土保持区”重点生态功能区以及沿河、江口、印江、石阡国家重点生态功能县建设,严格控制森林采伐,强化天然林及公益林保护,加大石漠化和水土流失治理力度,切实推进公益生态林建设和25度以上非基本农田坡耕地实施退耕还林还草建设。与此同时,围绕实现经济高质量发展,坚定不移推动工业、农业、旅游业发展改革,力争在产业发展方面取得新的更大突破。

实施“放管服”改革

深入推进对外开放

铜仁市认真贯彻落实中央、贵州省关于“放管服”改革的政策措施,深入推进“放管服”改革,按照“能放则放”原则,将市级行政审批权力下放至区县。采取充分运用“双随机一公开”执法监管平台和铜仁诚信管理平台、加强企业投资项目事中事后监管等方式,多渠道加强监督管理,规范企业和市场行为。立足提高行政审批效率,着力精简审批事项,优化审批流程,缩短审批时限,全市营商环境不断优化。截至目前,全市市场主体资格准入时间由法定的20个自然日缩减为5个工作日;采矿许可审批时间减为20个工作日;建筑工程施工许可缩减为3个工作日;企业开办最快8.5个工作日,开办时间压缩达一半以上。全面精简项目审批,率先取消了18项属于企业经营自主权的前置条件,并推动将其他前置条件精简为“两项半”;将投资项目开工前的报建审批事项由65项缩减为29项。目前,所有行政审批类事项承诺办理时限已控制在9个工作日以内(除专家评审等特殊环节),备案类项目实现了全程网办。

积极搭建对外开放平台,推动外向型经济发展,加快构筑内陆开放要地。加快重大交通基础设施建设,抓住国家实施武陵山集中连片地区扶贫攻坚规划、贵州省高速公路三年会战、国省干线两年攻坚、水运建设三年会战等机遇,积极争取政策、项目、资金等支持,全面打响了交通突围战,交通设施持续改善。2015年6月,沪昆高铁铜仁南站通车运行,铜仁迎来高铁时代;2015年12月,沿德高速正式通车,实现县县通高速;2016年末,乌江黄金水道全线通航,打通了北入长江的大通道;2018 年8月21日,铜仁凤凰机场成功开通首条国际航班铜仁直飞曼谷,临时航空口岸顺利开放。一系列重大交通基础项目的实施竣工,构筑起铁路、公路、航空、水运四位一体的立体对外开放交通网络。加快大龙公用型保税仓建设,2017年12月17日保税仓正式建成运营。着力建设贵州东部无水港,通过与湛江港合作,开通多条国际运输线路,货物通过海陆空多种方式到达湛江港,成功将非洲铬铁矿、泰国锰矿和北方玉米通过“海铁联运”实现“厂对厂”到达大龙,实现了黔东“海铁联运”零的突破。积极培育发展外贸基地,思南县成功创建国家级出口茶叶质量安全示范区,江口县、石阡县成功创建省级出口茶叶质量安全示范区,石阡县、印江县被认定为省级茶叶外贸转型升级示范基地,全市现有对外贸易备案登记企业300多户,2017年外贸进出口额实现2.76亿美元。

经过40年的改革开放,铜仁市宏观经济管理体制实现了由计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变,经济社会发展实现了由封闭半封闭向开放型的转变、由贫穷落后向富裕文明的转变,从中低端发展迈入高质量发展阶段。过去的40年,是铜仁从落后封闭走向开放繁荣的40年,是铜仁大胆创新、改革奋进的40年,更是铜仁各族人民群众众志成城、团结一心、不甘落后、为全面建成小康社会不懈奋斗的40年。40年来,铜仁历经了沧桑巨变,实现了跨越发展,书写了波澜壮阔的改革发展新篇章。40年的实践充分证明,唯有改革开放,才能推动铜仁经济社会发展实现新跨越;唯有改革开放,才能释放社会发展活力,催生发展新动能,实现质量与效益并重的高质量发展;唯有改革开放,才能引领全市400多万人民群众摘掉贫困帽子,阔步迈向小康,过上富裕幸福的新生活。

(本文作者系贵州省铜仁市发改委党组书记、主任,本文配图由铜仁市发改委提供)