“村集体土地置换国有土地的这种模式让我们人均拥有10亩橡胶林,村民继续割胶,富余劳动力在周边采茶、务工,发展林下经济。”海南省白沙黎族自治县牙叉镇新高峰村村委会主任符志明说,从山上搬下来后生活水平提高了很多,过去人均收入一年才2000多元,现在一年2万多元。

在国家公园建设中,海南开创了农村集体土地与农垦农场国有土地等价置换的模式,探索出了一条搬得出、留得住、能致富新路径。

海南将国家公园建设视为“国之大者”,将其列为海南全面深化改革开放的12个先导项目之一,建设国家生态文明试验区的标志性工程,创新体制机制,努力打造国家公园建设“海南样板”。

土地置换让农民搬出大山

走进新高峰村,一排排红白相间的二层小洋楼在蓝天白云的映衬下格外漂亮,惹人注目。

“我们每户115平方米,上下两层、4室1厅。”一位村民自豪地介绍,每户前面还有一个小庭院。

记者看到,很多村民在小庭院里种了各种蔬菜,还有的栽了槟榔、木瓜。虽然已经是冬天,但是庭院里绿油油的,一派生机。

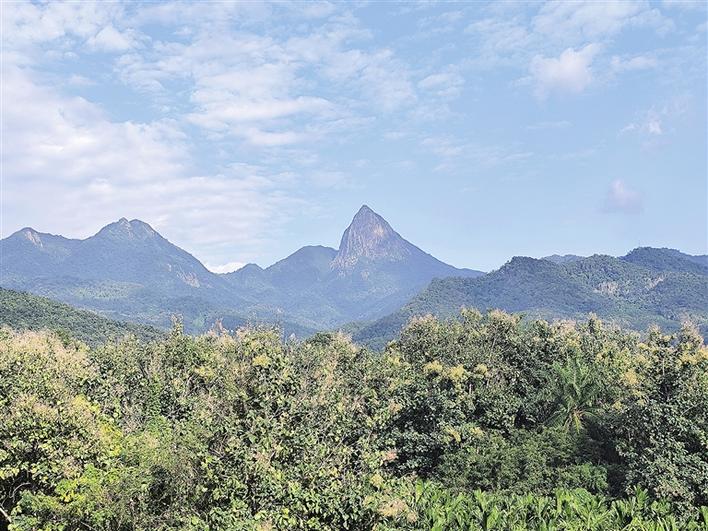

这些村民原先的家——高峰村,在海南省森林类型面积最大的国家级自然保护区——鹦哥岭自然保护区内,距离白沙县城60公里,往返一趟县城至少也要3个小时。村民要么靠山吃山,要么远离家乡找出路。

2018年,海南省试点建设热带雨林国家公园,对热带雨林实施整体保护和系统修复。2020年底,位于热带雨林公园最核心区域的高峰村进行了生态搬迁。搬迁后的新高峰村距离白沙县城仅4公里,交通便利。最难得的是,村民在这里也有了自己的土地。

农民以土地为生,有着浓厚的土地情结。怎样让大山里习惯了割橡胶的农民搬迁后能适应新生活?

海南省在全国首批国家公园中创新采取土地产权相互置换模式,推进国家公园核心保护区居民生态搬迁,解决生态搬迁难点问题,探索出了一条搬得出、留得住、能致富和生态生产生活“三生共融互促”的路径。

土地处置新模式以高峰村的7600亩集体土地与海南农垦控股白沙农场的5480亩国有土地进行等价置换。政府根据协议,按照每人10亩的补偿标准,在新村附近提供给村民土地,用来发展橡胶产业,并提供相

应林地、耕地的补偿。除此之外,政府还陆续为村民们安排了护林员、保洁员等公益性岗位,并提供了相应的务工培训。

村里还成立新高峰村菌菇种植基地,引进中国热带农业科学院技术支持,通过“政府+企业+村集体经济+农户”的产业模式,带领百余户村民发展集体产业。菌菇基地吸纳该村多名村民来基地务工,并常态化优先培训本村村民参与日常管护,培养村民一技之长。

符志明介绍,村里还有25亩地来发展共享农庄,有106套间民宿,还有餐厅、游泳池。该项目再有一两个月就可以交付,大学生回村就有事干,可以就近就业。

高峰村原来的传统农业产业提档升级为新高峰村的一二三产融合,从靠橡胶的“单一”收入转变到橡胶、绿茶、食用菌、务工、庭院经济和生态旅游的“多元化”收入。

高峰村是海南热带雨林国家公园建设过程中移民搬迁的一个缩影。

生态搬迁是海南热带雨林国家公园建设的重要任务和标志性工程。2019年,生态搬迁计划启动,分两批对全省4个市县位于国家公园核心保护区内的村庄进行整村易地搬迁。截至目前,核心保护区涉及455户1931人已签订搬迁协议并迁出。