□ 周仁耀 陈建平 杨志勇

习近平总书记指出:“革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等是党和国家红色基因库。要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事。”“要用好红色资源,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,引导全社会更好知史爱党、知史爱国。”

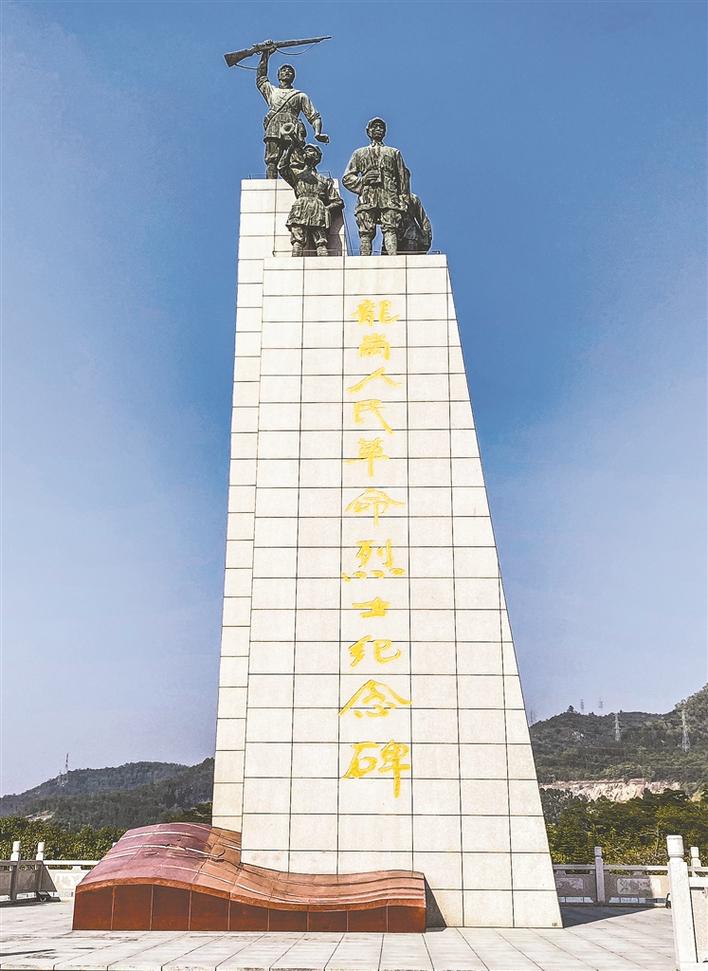

龙岗是东江纵队的重要发源地,是深圳重要的革命老区。在艰苦卓绝的战争年代,龙岗人民为民族独立和建立新中国作出了重大贡献和牺牲。龙岗区退役军人事务局认真贯彻落实习近平总书记的指示精神,牢固树立“当好党和国家红色基因库重要守护者”的职责使命,用好红色资源,传承红色基因,弘扬革命精神,让辖区人民在党史学习教育中坚定理想信念、奋发前行。

自成立伊始,龙岗区退役军人事务局便组建烈士纪念设施保护管理专班,协同区组织、宣传、文化、城管、民政、街道及各政法部门,明确各自职责,形成保护管理合力。在该局指导下,龙岗区退役军人爱心服务促进会增设了红色丰碑文化研究传播中心公益性分支机构,赋予其从事纪念设施安全巡查、日常管理,纪念设施场馆文化导介及红色文化研究推广,辖区爱国主义思想及国防双拥文化传播等辅助性事务,培育打造专业化特色团队。

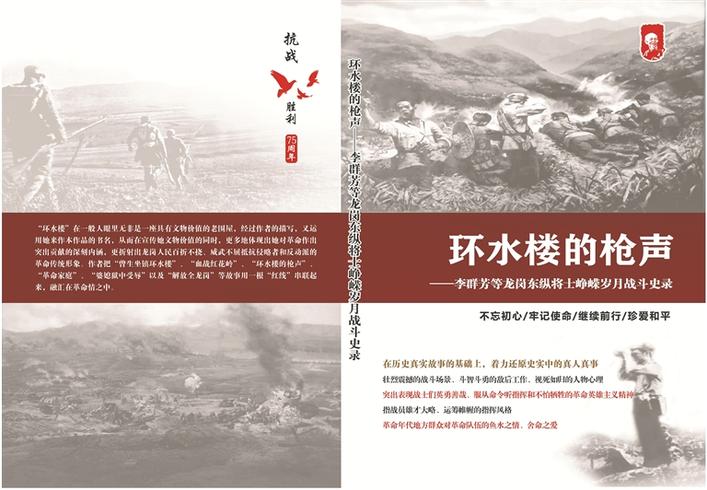

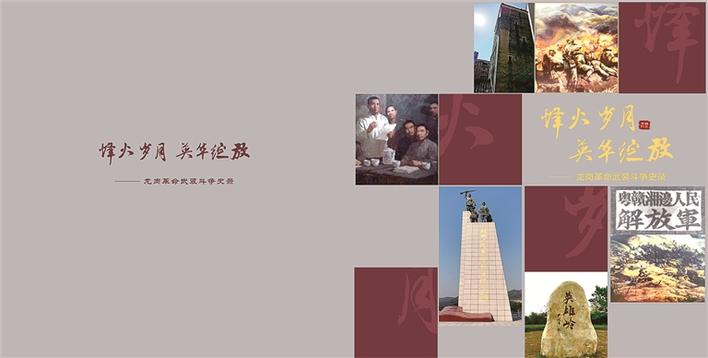

经过近3年努力,在保证辖区各烈士纪念设施场馆安全有序的基础上,龙岗区退役军人事务局还联合相关单位,大力挖掘本土红色资源,深度提炼纪念设施所承载的革命精神,陆续推出“龙岗区革命武装斗争陈列展”及《烽火岁月,英华绽放》《环水楼的枪声》《故乡风云》《吉华红色印记》等红色读本,并依托新媒体平台及组建区街社区三级“新时代爱国拥军讲习所”等线上线下阵地,扩大辐射力,为引导全社会更好地知史爱党、知史爱国,提供了丰富的精神产品。

东纵精神百折不挠威武不屈

《环水楼的枪声》解读

《环水楼的枪声》书籍作者叶端雪已年逾七旬。他历时10年收集素材,走访了30多位龙岗籍的东江纵队、粤赣湘边纵队老战士,并手写书稿数万字,在区退役军人事务局的支持下编印发行,终于完成了原粤赣湘边纵队老团长李群芳的生前愿望:“我们用鲜血书写的历史,要让我们的后人能够了解、学习、自强不息。”

《环水楼的枪声》中,作者把“曾生坐镇环水楼”“血战红花岭”“环水楼的枪声”“革命家庭”“解放全龙岗”等故事用一根“红线”串联起来,融汇在革命情之中。

原粤赣湘边纵队东一支二团是驻扎在惠东宝地区龙岗区域(指坪山、龙岗、布吉等地)的武装主力。在解放战争时期的红花岭阻击战中,二团仅260多人(大部分是客家人)与敌军宋子文属下徐东来主力部队2600多人血战一整天,最终以少胜多打败敌人。这场战斗是当时惠东宝地区发生的最激烈、最大规模、最具有影响力的战斗,为惠东宝地区的解放奠定了基础。

《环水楼的枪声》在这些历史真实故事的基础上,着力还原史实中的真人真事,把当时壮烈震撼的战斗场景、斗智斗勇的敌后工作、视死如归的人物心理等等都描写了出来,突出表现战士们英勇善战、服从命令听指挥和不怕牺牲的革命英雄主义精神。同时,作者也描写了指战员雄才大略、运筹帷幄的指挥风格,以及革命战争年代地方群众对革命队伍的鱼水之情、舍命之爱,看后催人泪下。

龙岗革命有声有色轰轰烈烈

《故乡风云》解读

根据原东江纵队老战士张启秀同志的回忆录手稿整理编印的《故乡风云》一书,生动记载了现在龙岗泛中心城一带在抗日战争时期,当地人民在党的领导下,觉醒爱国意识组织起来与日寇、伪军和国民党顽军及其当地反动派开展机智勇敢斗争的历史事实,对于还原龙岗革命武装斗争史具有珍贵的历史佐证作用,对描绘龙岗红色文化版图也具有十分重要的历史意义。

1939 年春夏间,邝九如、蔡端、阮群英(曾生同志的夫人)、李洁等人,驻在岗贝村(现龙城爱联辖区)的李姓祠堂里演出抗日话剧,贴出宣传抗日的“墟报”。这样,“群众总算受到广泛的启发教育,逐渐从迷惘中觉醒过来,感到国家民族的光明前途还有一线希望。”张启秀经地下党员的指导,和李奕清等先进分子组织成立了“抗敌同志会”。“抗日民主的思想,已在我们一部分先进分子中,深深地扎下了根。”

为了开展抗日宣传,抗敌同志会决定办学宣传抗日思想。“自从日寇在大亚湾登陆后,我乡所有的学校都停办了。”1940年春,中心小学办起来了,乡亲们一致推举李奕清为基金筹集委员会主任,兼学校的总务和各年级的珠算课老师,张启秀为教导主任,兼高年级的语文教员,掌握了聘请教师的权力,教育的实权紧紧地抓到了党的手中。

据回忆录记载,中心支部下属的田寮支部(现龙城爱联辖区)居然开办了企业(东南石灰窑合作社),做到了经济上的自给自足,并积极支持部队建设,这在龙岗乃至深圳地区的革命武装斗争历程中也是鲜见的。

抗日战争时期,也是国共合作时期,发展爱国统一战线是这一时期的重要特色。从回忆录中可以看到,张启秀对国民党九龙大队肖天来部的攻心策反工作卓有成效,他成功将肖天来部的骨干进行了策反。

1944年8月间,“上级要我公开打着护乡卫国保人民的旗帜,把长期积蓄起来的武装力量立即集合起来,命名为镇西队,由我任中队长,黄福任中队副队长……”“到了9月份,上级把镇西队正式公布编列到第二支队独立第一中队,番号改为‘飞狮队’。”

“那时,纵队司令部曾一度驻在山子下。”“曾生同志对我说:‘你们要迫近龙岗,不要向横岗撤,你们那里炮楼很多,必要时可以据守炮楼。’”这是龙岗中心城一带人民参加东江纵队、开展武装斗争的生动历史。

张启秀的回忆录近4万字,呈现出龙岗革命武装斗争的一幅幅生动的历史画卷。在中国共产党的伟大旗帜指引下,在东江纵队的正确领导下,在田寮等党支部的坚强组织下,李奕清、张启秀、李六英等一大批革命志士以大智大勇的精神,将龙岗的革命斗争开展得有声有色,轰轰烈烈。

红色吉华是抗日屏障革命堡垒

《吉华红色印记》解读

由龙岗区吉华街道党工委主编,龙岗区退役军人局合作参与的《吉华红色印记》中,详细记录了吉华辖区从甘坑一路向南,经水径、越三联的一条红色革命线路。这条红色线路,与观澜、平湖、坂田、布吉等周边“红线”水乳交融,绘出一幅波澜壮阔的革命历史画卷。

书中,甘坑虽不是东江游击队的总部驻地,却是游击队的大后方。这里山高林密、重峦叠峰,是开展游击战的天然区域。据史料显示,抗战期间,游击队在甘坑驻扎过的地方就有10多处;曾生在甘坑养伤期间,积极宣传抗日救国主张,动员一批甘坑青年参加了抗日游击队。解放战争时期,林文虎率领的宝安护乡团钢铁队长期驻扎在甘坑,依靠当地群众抗击国民党军队。

书中记载,作为红色堡垒村,甘坑的烂屋坝、新路坳等村子,水径的布龙公路沿线,三联塘径村的广九铁路一带,都曾设过游击队的税站。甘坑村的彭观生、邓元生,塘径村的洪宪、水径村的邱乙、大靓村的曾秋麟,都是税站的工作人员。他们为了保卫税站,与日军、伪军、顽军、地主武装和土匪等殊死搏斗,李朗税站站长邱亚乙壮烈牺牲,潘国佳(宝安福永人)等水径税站的工作人员惨遭敌人杀害……

为了保家卫国,甘坑的张桂清、彭耀先、彭华、张发、邓发、邓石泉、邓金仁、谢佛金、钟林、张其威、张玉荣等;水径的邱亚乙、邱称发、邱煌娇、邱伯寿、邱添寿、邱伯祥、邱甲寿、邱为理、陈福、江才娇、曾秀、曾安、曾华、邱贵房、邱生、邱才、甘淑文等;三联的洪宪、黎天平、黎静贤、郑财等,前赴后继投身革命队伍,很多人献出了年轻的生命。

经作者详实考证,吉华地区曾是东江纵队首部电台诞生地,是上下坪会议旧址、林文虎部队驻地遗址,是文化名人中转休整地、红色运输及交通情报中转站,曾发生过破袭敌公路铁路、袭击敌碉堡、掩护游击队转移等多次战斗。吉华辖区的上下坪、凉帽山及相邻的鸡公山、木古等区域,成为东江纵队路西游击区坚强的革命堡垒区。

深圳市政协文化文史委员会主任尹昌龙评价此书:“这是一部经过田野调查,用心血、用匠心写出的史书,填补了深圳军史、文史的一段空白。”

(本文配图由深圳市龙岗区退役军人事务局提供)