“高香茶香飘四海,有机谷名满天下。”在湖北省襄阳市,游生态村、吃襄阳米、喝霸王醉、品高香茶、淘土特产……这一独具襄阳特色的美好图景令人满怀向往,众多游客纷纷前往既饱了眼福又饱了口福,还大包小包满载而归,不虚襄阳一行。这一切都归功于襄阳近年来对农业农村的改革创新,农业实现了高质量发展,乡村建设突飞猛进,农村“人气”越来越旺。

习近平总书记指出,产业兴旺是解决农村一切问题的前提。近年来,湖北省襄阳市坚持把“三农”工作作为重中之重,发挥自身优势,以农业供给侧结构性改革为主线,以产业振兴推动乡村全面振兴,以农村改革促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,遵循农业产业规律,从抓产品到抓产业、从抓生产到抓链条、从抓环节到抓体系,给全产业链插上科技和金融的翅膀,促进价值链向中高端跃升,大大释放了农村消费潜力,形成了乡村发展新格局。

航天员聂海胜硬核“带货”襄阳牛肉面

“等回到地球后,我最想吃的还是我们襄阳的牛杂面!”神舟十二号载人飞船航天员聂海胜在太空出差时的一句话带火了襄阳牛肉(杂)面,襄阳牛肉(杂)面不仅走出了湖北、更走出了中国、走向了世界。为推动襄阳牛肉(杂)面更好地走出去,襄阳市政府出台了《鼓励和支持襄阳牛肉面产业走出去发展实施方案》,注册了公用商标,开展了免费培训,牛肉面产业快速发展,品牌全面提升。目前,襄阳牛肉面走出去开店8100多家,带动就业2.5万人,新增上下游企业30多家,规模效应日益彰显。

襄阳高香茶 襄茶香天下。襄阳种茶历史悠久,是农业农村部认定的茶叶最适宜生长的地区之一。历史上襄阳茶闻名遐迩,唐朝时期被评为中国四大名茶。襄阳是“万里茶道”的重要陆路起点和水陆换乘点。襄阳将茶产业作为山区群众脱贫致富的支柱产业予以强力推进,市财政每年拿出5000万元,重点对茶园基地建设、龙头企业培育及品牌打造进行奖补,加上南、保、谷三县各自出台的扶持政策,全市每年对茶产业的扶持资金达2亿元。全市已建成标准化茶园42万亩,“襄阳高香茶”成功入围全国名茶公共品牌100强,入选中欧地理标志协定保护名录,进入央视“中国荆楚味、湖北农产品”公益广告行列。

这一系列硬核特色产品的走红皆是凭借着襄阳不断加强品牌工程建设的大力支持。襄阳实施“公共品牌+企业品牌”“市级品牌+县级品牌”双品牌战略,重点打造中国有机谷、襄阳高香茶、襄阳牛肉面等5个市级农产品品牌和枣阳皇桃、宜城皮蛋、南漳香菇、保康核桃、汉水梨桃、卧龙锅巴、襄阳大头菜、襄阳山药等县级品牌,建成店垭(茶叶)、竹林桥(肉牛)、五山(食用菌)3个国家农业产业强镇,已培育欧庙(麦冬)、刘猴(葛根)、流水(西瓜)等10多个特色产业镇,努力实现从“卖资源”到“卖品牌”转变。

从质量入手强基础。紧盯市场需求,大力发展高效特色产业,不断健全质量检测体系,助推“襄”字号农产品的市场占有率和影响力不断提升。截至目前,全市已拥有有效有机认证证书达到198个,认证面积达30万亩,“中国有机谷”集体商标在国家知识产权局注册成功,南漳县被认定为国家农产品质量安全示范县,“生态襄阳、有机厨房”进一步唱响。

从服务入手强体系。着眼于农业全过程,大力发展代耕代种代收、大田托管、统防统治、烘干储藏等市场化和专业化服务。创新农业社会化服务组织管理,依托中国农业社会化服务平台建立农业社会化服务组织名录,全市有438个农业社会化服务组织录入名录。全市农业社会化服务组织数达7871个,农业生产托管服务面积达到974万亩(次),农机合作社和植保合作社两类服务组织对种植业的服务覆盖面接近100%。

从渠道入手强营销。以“买全国、卖全国”为目标,实施市场体系建设、电商主体培育、信息进村入户行动,推动线上线下融合发展。创建国家级电商进农村综合示范县3个、省级示范县4个,建成镇级电商服务站65个,村级电商服务点1000多个,行政村覆盖率达50%以上,初步实现了产业促进品牌打造、品牌带动产业高质量发展的良性循环。

农村集体产权制度改革激活内生动力

农村集体产权制度改革是维护农民合法权益、发展壮大村级集体经济、夯实乡村振兴制度基础的重大举措。在中央的统一部署下,襄阳由点到面分批次开展了农村集体产权制度改革工作,通过改革,摸清了全市农村集体“家底”,壮大了村级集体经济实力,为促进乡村振兴奠定了坚实基础。

政策保障改革有序推进。襄阳出台《关于稳妥有序推进农村集体产权制度改革的实施意见》,为全市农村集体产权制度改革提供了政策保障;制定《襄阳市农村集体产权制度改革实施方案》,细化了改革任务,明确了推进流程,为改革工作提供了操作指南。同时,通过组织保障、财政保障、金融扶持、常态化督导等措施,充分调动各方面积极性,确保改革各环节工作落实落地。截至目前,全市9个县(市、区)2473个村(社区)清产核资、清人分类、股权配置、组建(股份)经济合作社、登记赋码等工作任务已全部完成。

部门联动形成改革合力。各地抽调干部组建政策指导专班,进村包保指导。宜城市(襄阳下辖县级市)是湖北省率先开展农村集体产权制度改革的试点县(市),成立由纪委监委、公安、司法、法院等部门人员组成清理审查专班及合同履行执行专班,各镇(办)驻村干部担任清产核资工作特派员,协调联动,强力推进。襄州区20多个部门共同参与,成立了综合协调、“三资”清理、政策法规、整治行动和信访接待5个组,建立了部门协作机制,定期召开联席会议,研究解决问题,形成强大合力。

群众参与凝聚改革共识。注重发挥农民群众的主体作用,从改革调研、宣传发动到方案制定,各个环节充分听取农民群众意见,最大限度凝聚改革共识,赢得群众广泛支持。宜城市把宣传工作贯穿于清产核资的全过程,发放致农民群众的一封信近20万份,张贴政策宣传公告标语12,000余条(幅),召开村民大会或村民代表大会3100多场次,讨论决定事项和解决矛盾问题15,000多件,充分保障农民群众的知情权、参与权、监督权和决策权。

统筹推进放大改革效应。结合深化农村各项改革,将农村集体产权制度改革与农村宅基地制度改革、集体经营性建设用地入市、土地“三权”分置改革工作有机结合起来,统筹推进,达到以改革保稳定,以改革促发展的目的。与发展壮大村级集体经济相结合,通过清人分类、清产核资等关键性举措,收回村组集体被长期侵占、不规范承包的土地、林地、水面等集体资源,通过完善承包合同,整合流转,招标发包,发展种粮大户、家庭农场、农民合作社和现代农业公司,在发展集体经济的同时,带动农户增收,共享改革红利。宜城市发展醉美莺河、小河高康等休闲农旅项目30多个,年均创收10亿多元,既实现集体资产保值增值,又推进了产业兴旺、生态宜居。

延链补链强链铸就特色富民产业

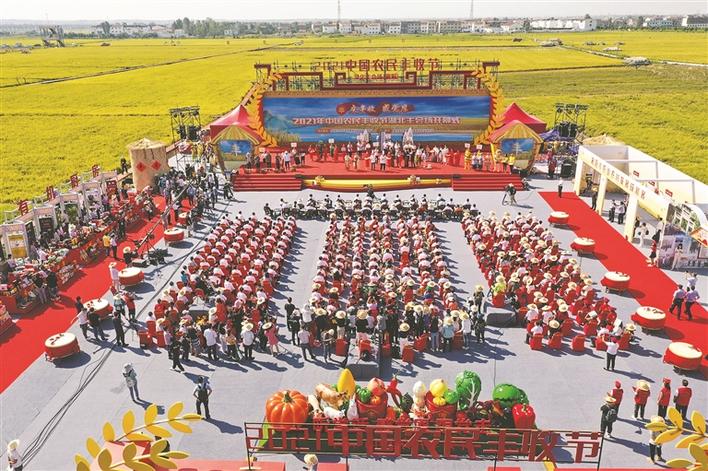

襄阳作为湖北唯一的100亿斤粮食产能大市,充分发挥粮食种植和畜牧养殖优势,以“虾稻共作、中国有机谷、襄茶产业、现代畜牧业、现代渔业、优质粮油、农产品加工业、襄阳牛肉面、休闲农业与乡村旅游、农村电商”等十大农业主导产业为特色产业,实施集群发展、品牌建设、科技创新、金融支持、龙头培育“五大工程”,扎实推进十大重点农业产业链延链补链强链工作,着力提升农业产业化发展水平,实现产业全要素、全产业链、全价值链的全面连接,让希望的田野“长”出的不只是农产品,更是一个个高附加值的富民产业。

做强龙头企业。发挥农业龙头企业在稳定产业链、打通供应链、提升价值链上的重要作用,谋划布局粮食、生猪、特色淡水产品、蔬菜、家禽及蛋制品、茶叶、现代种业、菜籽油、林果、道地药材等十大重点农业产业链,实行“链长制”,每条产业链建立一名市领导领衔、一个方案引领、一个年度计划、一套支持措施、一个牵头单位负责、一个工作专班推进、一个专业团队指导、一套协调机制的“八个一”机制,统筹安排各类资金2.1亿元,全力支持龙头企业发展壮大。截至目前,已培育国家级农业龙头企业5家、省级113家,带动农民增收75亿元。襄阳正大集团通过实施100万头生猪全产业化项目,打造饲料供应、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、高端出口五大基地,形成了“从农场到餐桌”的生猪全产业链发展格局。

打造特色农业。按照“因地制宜、扬长避短、突出特色、市场导向”的原则,通过政府规划、市场运作、农民自愿参与,县、乡、村三级联动,龙头企业、专业合作社、家庭农场引领带动,突出规模化、标准化和产业化,集中培育一批“产品特而优、业态融而新、布局聚而合”的“一村一品”示范村镇,形成一村带数村、多村连成片的发展态势。目前,全市已发展“一村一品”专业村358个、专业乡镇41个,其中国家级“一村一品”示范村镇11个,主导产业覆盖面积328万亩,龙头企业与村镇对接比例达76%,建立农民专业合作社比例达83%,获得无公害农产品认证比例达46%,形成了一批“一村一品”的优势农产品产业区和产业带。

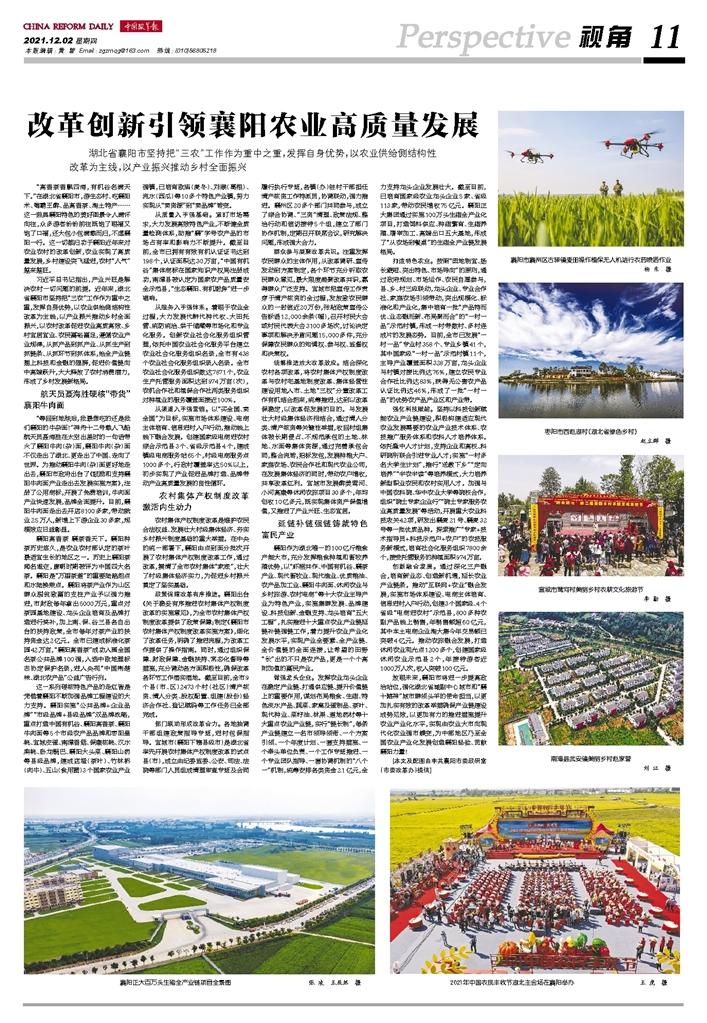

强化科技赋能。坚持以科技创新赋能农业产业链建设,积极构建适应现代农业发展需要的农业产业技术体系、农技推广服务体系和农科人才培养体系。依托隆中人才计划,支持企业和高校、科研院所联合引进专业人才;实施“一村多名大学生计划”,推行“送教下乡”“定向培养”“半农半读”等培养模式,大力培养新型职业农民和农村实用人才。加强与中国农科院、华中农业大学等院校合作,组织“院士专家企业行”“院士专家服务农业高质量发展”等活动,开展重大农业科技攻关42项,研发出襄麦21号、襄麦32号等一批优质品种。探索推广“专家+技术指导员+科技示范户+农户”的农技服务新模式,培育社会化服务组织7800余个,接受托管服务的种植面积974万亩。

创新融合发展。通过深化三产融合,培育新业态、创造新机遇,延长农业产业链条。推动“互联网+农业”融合发展,实施市场体系建设、电商主体培育、信息进村入户行动,创建3个国家级、4个省级“电商进农村”示范县,800多种农副产品线上销售,年销售额超60亿元,其中本土电商企业淘大集今年交易额已突破4亿元。推动农旅融合发展,打造休闲农业观光点1200多个,创建国家级休闲农业示范县2个,年接待游客近1000万人次,收入突破100亿元。

放眼未来,襄阳市将进一步提高政治站位,强化湖北省域副中心城市和“襄十随神”城市群领头羊的使命担当,以更加扎实有效的改革举措确保产业链建设成势见效,以更加有力的推进措施提升农业产业化水平,实现由农业大市向现代化农业强市蝶变,为中部地区乃至全国农业产业化发展创造襄阳经验、贡献襄阳力量!

[本文及配图由中共襄阳市委政研室(市委改革办)提供]