□ 王 楠 刘娟娟

芦芽山创建国家5A级景区有序推进、农村人居环境“六乱”整治后秩序井然、矿山资源领域综合治理效果显著、小杂粮产业链延伸载体丰富、乡村振兴活力满满、就医难问题有效缓解、县校合作成果丰硕……初冬时节,一踏上山西省宁武县这片古老的土地,县域经济高质量发展的蓬勃朝气和强劲势头随处可见。

作为山西人民的母亲河——汾河的发源地,宁武县位于山西省北中部,煤炭资源丰富,旅游经济活跃,地理位置优越,人文气息浓厚。近年来,当地依托“资源富地、生态要地、文化重地、旅游胜地、发展宝地”的禀赋优势和独特定位,开拓进取,奋发向上,走出一个北方地区县域经济绿色转型和创新发展的新路子。

乡村振兴活力足

“今年的收成很不错,与之前相比,收入高了,腰杆硬了。”在圪廖乡口子村,一见到笔者,脱贫户秦三只就高兴地说。2014年,他家被纳入建档立卡贫困户。在乡、村、驻村工作队和第一书记的帮扶下,秦三只的收入逐年稳定提升,成功脱贫。

“看看我养的这几头牛,个个膘肥体壮。”正午阳光灿烂,宁武县化北屯乡好水沟村靠养牛致富的冯拴亮站在牛圈前笑得合不拢嘴。2017年12月,好水沟村为9户贫困户购买了种牛,帮助贫困户通过养殖脱贫。冯拴亮领了一头扶贫牛,建起了牛棚,开启了养牛事业。现如今,牛被养得膘肥体壮,冯拴亮的收入也逐年递增,彻底甩掉了“穷帽子”。

一个个实招换来一张张笑脸,在宁武县,像秦三只、冯拴亮这样的脱贫户一共有16,252户38,784人。2020年底,他们全部告别贫困,迈向幸福新生活。

如今,放眼宁武大地,美丽如画的村庄、星罗棋布的新居、四通八达的村路以及蓬勃发展的产业随处可见,呈现出一派幸福的民生图景。这些都折射出宁武县脱贫攻坚的显著成效,奔小康如春风化雨般滋润着这方土地,沁入了贫困群众的心田,萌发出蓬勃的生机。

“十四五”期间,宁武县将把巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴作为总抓手,继续落实“四个不摘”重大要求,保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定,统筹开发式扶贫和保障性兜底,完善产业带贫益贫机制,加强返贫检测预警和动态帮扶,做好与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接,确保在共同富裕的道路上一个也不掉队。

“要完善利益联结机制,壮大龙头企业,创新经营方式,建立健全农民与合作社、龙头企业等利益联结机制,让农民成为农业产业发展的参与者、受益者,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,高质量推进乡村振兴。”日前,宁武县委书记侯俊生在调研农产品精深加工六大产业集群工作时指出。

宁武县委副书记、县长高建文介绍,今年以来,宁武县坚持把脱贫人口稳岗就业作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要抓手,全力健全脱贫人口就业帮扶工作体系,通过部门联动、分类施策,着力做好岗位供给、技能提升、服务对接和产业带动工作,确保脱贫人口就业有岗位、培训有渠道、增收有延续,使巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

实施规模化劳务技能提升。按照“人人持证、技能社会”要求,建立农村劳动力信息台账,因地制宜开发培训项目,抓好职业资格评价、职业技能等级认定,培育创业人员、搭建创业平台、构建服务体系。截至目前,共完成培训5208人次、完成率51.31%,考证持证2923人次、完成率31.43%,培训后就业人数1657人。

实施特色化劳务品牌培育。进一步打造具有宁武文化特色、地理优势、产业优势的劳务品牌,在创建“宁武好导游”“宁武好矿工”品牌的基础上,开展了以保育、保健、美容、家政、电工、中式面点、工艺品制作、矿工技术等为内容的劳务培训,着力提高宁武劳务人员的市场竞争力。

实施专业化劳务就业帮扶。落实小型基础设施、公共服务设施工程采用议标方式交扶贫工队实施政策,鼓励脱贫劳动力参与工程建设获得劳务收益。以创业带就业,引导农民工、高校毕业生、退役军人等返乡留乡下乡创新创业。延续支持扶贫车间的优惠政策,吸引更多的劳动密集型企业开办扶贫车间。持续落实生态护林政策,今年聘用生态护林员949名、天保管护员569名。

实施公益化劳务岗位设置。常态化管好用好103座光伏村级电站、1座光伏集中电站,运用大数据监测调度平台抓好运维监管,规范公益岗位设置管理,完善收益分红机制,巩固提升光伏扶贫成效,持续壮大村集体经济,增加脱贫人口收入。目前,光伏电站累计总收益2.19亿元,光伏公益性岗位安置就业9231人。积极为移民安置小区和社区设置公益岗位,目前已设立绿化、保洁、保安、政策宣传、民事调解等公益岗位500余个,设立生态护林员、环卫清洁工、社区工作者等公益岗位100余个。

实施产业化劳务人员输出。做好易地扶贫搬迁群众的后续产业配套,积极引导易地扶贫搬迁群众到移民扶贫产业园、服装加工产业园和产业集聚区就业。截至目前,全县易地扶贫搬迁群众已就业3832人(包括脱贫人口2244人),就业率91.13%(脱贫人口就业率92.5%),实现了每一户有劳动能力的家庭至少有一人就业的目标。

整村提升是脱贫攻坚、乡村振兴的基础要求。宁武县统筹城乡发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总目标,大力实施整村提升工程,先后投入资金10亿多元,实施了贫困村基础设施和公共服务设施建设,对146个贫困村和87个非贫困村实施整村提升工程,对122个贫困村的342公里农村公路进行了改造,完成了98个村卫生室新建改造和设施配套任务;对1558户危房进行了改造,完成326个村的饮水安全工程、254个贫困村的文化场所建设;建成3个移民小区,回购4个安置点,拆除81个搬迁村的遗留旧房、并完成村庄销号。

普惠共享健康服务

“我有冠心病,多亏村里的医生随叫随到,还经常主动上门,心里踏实多了。”80岁的王来英没有想到,在黄土峁上住了大半辈子,如今能享受到家门口的医疗服务。

王来英老人是宁武县凤凰镇西关村村民,平日里独自居住。去年7月,老人突发心悸,她赶紧给村医打电话。几分钟后,西关中心村卫生室医生姚俊丽赶到,她先让老人口服速效救心丸,接着测量血压和心率,随即联系医院转诊,一刻也没耽搁。老人出院后,姚俊丽定期登门巡诊,老人康复状况良好。

据了解,这要是搁在前些年,姚俊丽提供不了这些服务。她只在自己家里接受乡亲们上门看病。而过去,宁武县大部分村卫生室设在乡村医生家里,影响了村医开展医疗服务。因此,推进村卫生室标准化建设势在必行,但面临的困难也不小。

宁武地处沟壑纵横的吕梁山深处,平均海拔2000多米,全县超过半数的行政村常住人口在200人以下,村多、村小、村散,基层医疗卫生资源不均衡现象一度突出。

经深入调研和反复酝酿,宁武县于2017年10月下发全面提升村卫生室服务能力建设实施方案,决定“改建或新修100个中心村卫生室”,建设经费列入专项预算,保障了乡镇的医疗服务相关资金相对稳定。

中心村卫生室怎么建?实施方案提出按常住人口和服务半径合理布局,建在人口相对集中的行政村,每个中心村卫生室服务常住人口不少于500人,尽可能扩大覆盖面。

这一年,宁武探索实施医疗供给侧改革,将全县441个村卫生室优化整合为182个中心村卫生室,不设中心村卫生室的行政村设立巡诊室,打造农村30分钟医疗卫生服务圈。全县243名乡村医生竞聘上岗,纳入县医疗集团统一管理,整合型基层医疗卫生服务体系初步形成。

“山西宁武资源整合破冰基层卫生服务不均衡之困”,继2019年入选农业农村部、国家发展改革委发布的首批全国农村公共服务典型案例后,2020年宁武的探索被国家卫生健康委评为全国基层卫生综合改革典型案例。

守护健康不松劲,医改为小康加把劲。宁武曾是国家扶贫开发工作重点县、山西省10个深度贫困县之一,2020年2月脱贫摘帽。如何巩固脱贫攻坚成果、避免因病返贫?侯俊生说,宁武聚焦“精准”二字,建立乡村医生签约和慢性病管理台账。目前,宁武县原有近4万名建档立卡贫困人口已全部与乡村医生签订健康服务协议书,确保“一户一档、不落一人”。

目前,随着整合型医疗卫生服务体系建设的持续推进,宁武建立起了基层首诊、分级诊疗制度,基层转诊程序大幅简化,乡村医生成为村民健康的第一道守门人。

做足旅游好文章

走进宁武县涔山乡大石洞村,一幅生态宜居、环境优美的新农村田园画卷映入眼帘,美丽的村庄风景和丰富的体验活动吸引了不少游客前来游玩。以仿生态的山门为界,山门内为滴水清泉等景观,山门外为服务和参观体验区,建设有大型停车场、民宿区、餐饮区、加工作坊、烧烤演艺场、民间物品展览场,是休闲度假、参观体验农耕文化、青少年传统文化教育的最佳基地。

文化是旅游之魂,旅游是文化之舟。近年来,宁武县以创建国家全域旅游示范区为抓手,发挥山水自然生态优势,紧抓生态治理与扶贫富民主线,提炼全域旅游的宁武模式。

在发展旅游的这条道路上,宁武县按照省、市要求,用足“一县一策”专享政策,立足资源优势,践行“两山”理论,做足山水文章,助力脱贫攻坚,把生态修复、旅游开发和脱贫攻坚有机结合起来,依托芦芽山自然保护区,实施旅游扶贫项目,锻造生态旅游品牌,推动了全域旅游和脱贫攻坚深度融合发展。

为了高标准、高起点改造景区,宁武县积极开展引才引智工作,聘请引进了法国JSPA Design公司(卓汉苏文旅游开发)开展前期策划,南开大学石培华教授团队进行部分景区的详规编制,西北大学尹怀庭教授团队编制《芦芽山旅游总体规划》和《芦芽山景区控制性规划》,北大窦文章教授团队编制《宁武县全域旅游规划》,华侨城集团编制《景区创意策划服务规划》,为景区目标定位、景点提升改造、全域旅游发展提供规划支持。

此外,宁武县还对部分景点进行了升级改造,引进先进技术模式,搭建全县旅游运行指挥、可视化管控和旅游电商扶贫3个平台,建立大数据中心及3D地图引擎系统,开发旅游公共服务电商App和微信小程序,实现平台动态及时科学管理,在游客一部手机完成吃住行游购娱基础上,积极融入全省智慧旅游系统,打造芦芽山大旅游智慧景区。

实施汾河源头提升改造工程,对汾源及周边山体进行亮化美化改造,一期目前已全部完工;同步开展了芦芽山西马坊登山游步道、自驾车营地、万年冰洞提升改造等项目前期工作;以芦芽山、马仑草原为重点,开展东寨游客服务中心提升改造工程前期工作,加快旅游支线提升等基础设施建设和乡村环境卫生整治,推进旅游厕所改建改造、景区标识标牌提升。

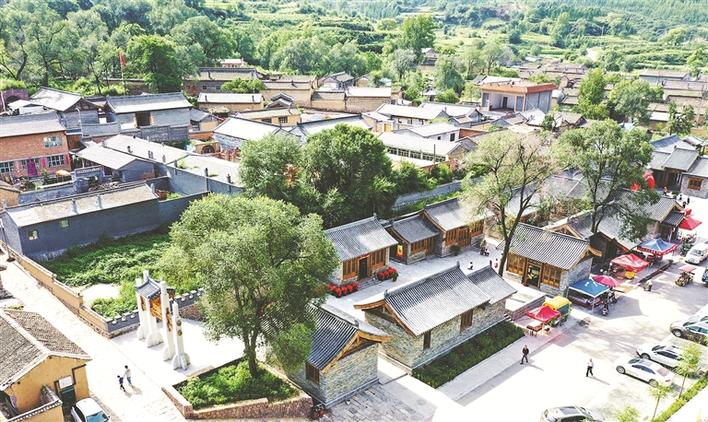

同时,宁武县对宁化古城进行了大规模的修缮,包括恢复宋代一条街、整修宁化古城城南关帝庙,修葺古城南城门,重修西城门铁索桥,整修南背翁成墙礼等项目。依照宋代风格开发建设有购物中心、酒楼、茶楼、娱乐广场等建筑。除此之外,复原千户所街门、教场、衙门等,展现宋代府衙文化。

古城活化是文化效益、社会效益、经济效益的综合载体。当前,宁武县正全方位做好古城活化“绣花功夫”,总投资6000万元,激发古城活力、增强古城人气、活化古城业态、讲好古城故事,以理念引领、创新融合、旅游搭台做好全域旅游大文章,全力把宁化古城持续打造成为汾河上游一处毗邻芦芽山、万年冰洞旅游区间的画里乡村,打造成为全省3A级乡村旅游示范村和国家3A级旅游景区,打造宁武新的旅游品牌。

“宁武县自然资源丰富,旅游基础良好,此次全域旅游创建既是一次全县旅游景点以及旅游连接线的整改提升,也是打造文旅战略支柱产业的重要举措。我们一定要狠抓全域环境整治提升,完善基础服务设施,助推全域旅游发展,创造更多的绿色财富和生态福利。”高建文表示。

人才强县促发展

“宁武不仅是一方红色的热土,更是一块资源富地、生态要地、文化重地、旅游胜地、发展宝地。要把汾源大地的青山绿水真正变成宁武老百姓的金山银山。”今年夏天,从北京永定河畔出发,由11名中国传媒大学新闻学院同学组成的“省校合作”团队,溯源而上,集结宁武。

面对远方来的客人,宁武县深化省校合作工作领导小组组长、县委书记侯俊生表示,“这是作为煤炭大县的宁武转型发展的绿色之路,是同步小康的光明之路,是乡村振兴的幸福之路。”

在汾河源头水母殿品尝源头活水,在宁化古城这座中国最小的宋城中感悟千年一瞬,在宁武关唯一遗存宁武古楼抚摸明砖斑驳,在万年冰洞的清凉里惊叹第四纪冰川遗迹的绝世奇美;漫步海拔2600米的亚高山草甸荷叶坪,欣赏高山天池马营海的湖光霞辉,绕行芦芽山最高峰太子殿俯瞰山河的壮美……红色基因显影成图画,夏日清凉变幻为“绿宝”。同学们在对宁武县自然与历史文化、人文与生态资源产生浓厚兴趣的同时,也对百里汾河川沿线景区开发现状与进一步拓展展开讨论。

中国传媒大学新闻学院和宁武县合作签约并揭牌实习实训基地,见证了“省校合作”立基拓新的高光一刻。双方在前期开展的合作项目主要是:大学生实习基地、融媒体中心整体业务提升、县乡领导干部媒介素养培训项目、文旅品牌有效传播项目、红色教育和国情教育基地。这些合作项目将落户凤凰古城,必将为宁武发展彰显“高校智慧”,构筑人才高地,增添内生动能,开拓新的图景。

据悉,这个仅仅是宁武县开拓“省校合作”的一个侧影。据了解,“省校合作”举办摄影大展与建立药材基地的意向同样也令人振奋:与北京电影学院初步拟定《“金驹杯”忻州古城(暂名)全国大学生摄影展活动方案》,并已上报市委。与中国医学科学院(北京协和医学院)药用植物研究所就共建中医药科普教育基地、药物植物园、大学生实习实训基地、中药材调查、文旅康养产业发展深入交谈已形成共识。8月上旬,宁武县与中国医学科学院(北京协和医学院)药用植物研究所对接洽谈的共建研究生社会实践基地、芦芽山中药材高端智库、芦芽山中药材文旅康养事业发展示范基地已达成意向。

在此基础上,宁武县委、县政府为夯实“省校合作”之基,发挥人才最大效能,在围绕“12大基地”建设上形成上下联动协作高效整体推进的同时,锚定目标,精准施策。其中,全面排查摸底,完善本土智库。建立宁武籍在外高校人才数据库和宁武籍优秀大学生数据库;启动校地合作,开展实习实训。鼓励支持县直机关、企事业单位为大学生提供实习实训岗位,先手落子,举措有力。目前,已有忻州师院26名大学生深入芦芽山景区进行实习实训;团县委组织开展的“青春兴晋”宁武籍大学生返乡社会实践活动接纳了大学生38名,在宁武各企事业单位进行实践锻炼。

在这个过程中,宁武县加强组织领导,建强人才基础。成立了由县委书记和县长任双组长,县委、县政府分管副职任副组长的工作领导小组,他们制定实施方案,围绕“12大基地”建设成立了专项小组,逐项明确了牵头领导、责任部门和责任人,形成了上下联动、协作高效、整体推进的工作合力。把建强基础作为做好新时代人才工作的首要任务,经过科学运作、细致摸排,建立宁武籍在外高校人才数据库和宁武籍优秀大学生数据库,既为开展“靶向引才”奠定了扎实基础,也为在外优秀人才反哺家乡、建设家乡增开了“绿色通道”。

宁武县委常委、组织部部长梁利军表示,下一步该县将持续加大工作力度,高位推动,细化措施,常态化“走出去、请进来”,与高校开展更广泛、更深层次的合作,为有效促进本地资源优势与高校学科优势深度融合、携手开创省校合作新局面持续努力。