□ 雷 语 舒 心

南朝刘义庆撰写的《世说新语·文学》曾记载:《庄子》逍遥篇,旧是难处,诸名贤所可钻味,而不能拔理于郭、向之外。支道林在白马寺中,将冯太常共语,因及《逍遥》,支卓然标新理于二家之表,立异义于众贤之外。这是“标新立异”一词的由来,而今天在医学领域标新立异者,冯奕斌教授堪称典范。

学科交叉

探究中医药学新路径

开展新药、新功能食品和新治疗策略的研发是冯奕斌教授科研工作的主要方向。因为他发现,传统中医药的应用随着时代的变迁同样发生着变化,除了在传统的基础上开展临床应用,更要突破创新,以取得新的进展。

为此,冯奕斌教授基于多年的基础和应用研究,建立了组学技术、生物信息学、网络药理学与中西医结合的研究技术平台,在分子、细胞、动物和临床上开展了一系列的中医药特色的研究,对单体、复方、复杂性疾病,发表了一系列具有原创性、开创性和重大学术影响力的研究工作,吸引了企业的注意,与香港企业和内地企业开展了合作研究,已经产生了较大的社会影响和经济效益。甚至对企业股价形成正面效应,有2个中国专利或国际专利授权和9个中国专利进入实质性审查阶段,分属香港大学或相关企业。

作为首席科学家,冯奕斌教授从政府、社会捐赠和企业获得了众多的研究资金,并与来自中国内地、香港、澳门及日本、英国、加拿大和美国的科学家进行了广泛的国际合作。

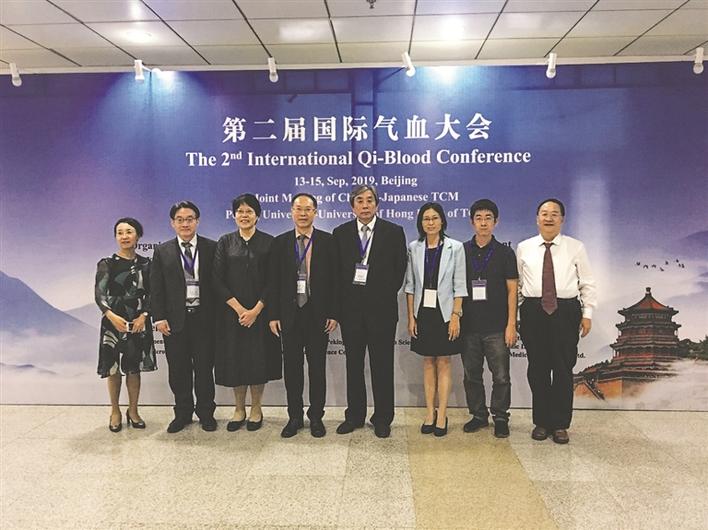

除了学校的行政管理工作之外,冯奕斌教授积极从事专业及社会服务,担任政府相关委员会、专业机构和世界卫生组织等的顾问/专家委员会成员,在有关国际学术和专业团体中发挥着领导作用。同时,以一些国际会议主席的身份组织国际会议,为国际学术界做出积极贡献,先后在全球范围内作了160多次有关他专业研究的主题演讲、全体会议演讲和特邀演讲。他还担任该领域几本国际期刊的编委或特刊编委也是一些著名期刊的审稿人,例如《治疗学》《信号传导和标靶治疗》《分子癌症》《先进科学》。之所以精勤不倦,是因为他深知,广泛的国际交流合作能够让中医药更快地走向世界。

正是基于这样的理念,冯奕斌教授以惊人的毅力,先后在众多会议和书籍章节中发表了400多篇各类文章(其中160篇SCI论文),探讨中医药在疑难杂症和代谢性疾病防治中的科学和临床证据。其中,大多数论文发表在中西医结合医学,药学与药理学,细胞分子生物学和多学科科学类别的前1%~10%期刊中。他还因此在2017年~2020年连续4年被Clarivate Analytics(之前为汤森路透,基本科学指标,ESI)评为世界排名前1%的大学研究人员之一。他的研究成果(现有基金总额,高冲击因子的论文数和国际引用率等)在香港大学中医药学院名列前茅。在探究中医药学发展的新路径上,他一直没有停歇。

校企合作

搭建创新与应用之桥梁

长期以来,校园科研成果的实际应用和企业的实际创新需求一直处于难以融合的状态,产学研相结合也成为近年来非常热门的话题,与国家相关政策紧密相连。

在冯奕斌教授和团队人员精诚合作下,他们在4年的持续研究后,两篇其研究领域药品的最新进展发表在了2019年8月的《科学》(Science)系列《科学进展》(Science Advances)和《细胞通讯与信号》上,这是中国苗药首次刊登于国际权威学术期刊上,同时亦是香港科研机构与内地科研力量、行业龙头企业联合创新的新成果。

对于当前的结果,冯奕斌教授欣喜之余也表示,此项研究并没有完全结束,除了在新一轮的药品开发热潮继续创新,他还会从传统与现代的草药配方中辨识出具有靶向性的活性化学成分,为各种疑难病症提供新的治疗方法和药物。这是他心之所向,也是行之所往。

东学西渐

未来医学发展趋势

在过去的一百年里,医学科学的发展呈现出了西学东渐的趋势,甚至逐渐成为医学主流。因此,冯奕斌教授表示,当前医学评介的方法主要是西医学的方法,但反观中华文明在五千年的历史传承中,中医药有着两千多年理论和经验积累,加之近现代中国人和世界各国中医药迷的努力,东学西渐成为医学发展的新趋势。

2015年,屠呦呦教授获得中国首个医学和生理学诺贝尔奖,因她从中药青蒿里发现和发明治疗疟疾的青蒿素。冯奕斌教授相信,在一系列重大疾病的防治上,中医药学对世界医学的影响已经日益强大。基于医学科学的研究,他和他的研究团队同样在科学上做出了重要贡献。

一直以来,冯奕斌教授和团队成员从基础到临床,都力求做顶尖的科学研究,符合现代医学的评介方法,目的是让中西医的交流在同一个科学平台上,致力于新发现和新发明。为此,他带领团队全面系统地回顾分析了国内外中药单体、单方、复方,并以此为基础进行了更为深入的研究和探讨。

多年的研究让冯奕斌教授深刻体会到,新的作用靶点、炎症和相关微环境应是中医药对抗疑难病症研究的重点,相关的详细科研成果也已经发表在著名国际期刊上。基于这些基础研究、中医药研究和学术积累,冯奕斌教授积极加强与香港和内地企业的合作项目,促进产业化发展。

中国经历40余年的改革开放,经济实力和人才储备都排在了世界前列,科研投入也越来越大,国际合作广泛,信息流通量大,加上中国人的勤奋努力,冯奕斌教授很自信地相信,中国再次获得诺贝尔医学奖的可能性,短则3年~5年,长则10年~20年,来自中医药方面的突破可能是贡献之一。

抢抓机遇

助力中医药国际化之路

最近两年,冯奕斌教授担任学院领导以来,他愈发意识到中医药走出国门的重要性。同时他也知道,只有结合香港本地和国内外的综合情况,及时抢抓发展机遇,并综合考虑香港大学中医药的发展方向和学院医教研全面发展,才能更好地推动中医药走向国际。

在香港工作多年的经历,让冯奕斌教授相信,香港融汇中西,是中医药国际化的最佳桥梁。而目前香港特区政府正在积极融入“一带一路”“大湾区”等国家发展战略,为发挥更有特色和更重要的作用搭桥铺路。

冯奕斌教授常说,未来一百年,将是东学西进的一百年。那么,中医药如何才能融入国际社会,他认为前提是东西方文化的包容性和东西方科学的不断进步。为了推动中医药的国际化,香港大学中医药学院也做了多方面的努力。

加强中医药的研究是中医药国际化的基本前提,因为可以为中医药提供科学和临床证据,从而让世界接受中医药。另外,冯奕斌教授认为,未来各种新发传染病将成为世界各国的重大公共卫生和社会问题,面对新问题,中西医都认为综合治疗十分重要。香港大学中医药学院的研究人员,正在为此积极申请政府的各类基金,开展相关新的中医药研究。

冯奕斌教授还带领团队积极创新符合中医药复杂体系和疗效评价体系。他们认为,中医药学作为一项复杂的科学体系,用传统的科学研究方法和临床评价有一定的局限性,采用系统生物学、各种组学技术、网络药理学以及真实世界证据等多维、大数据评价方法将更适宜中医药复杂体系的研究和疗效的评价。

另外,冯奕斌教授建议,在推广中医药文化的同时,也要接纳符合各国的普世价值,例如,在保护生物多样性、保护濒危动物方面避免异议,将更有利于推广中医药的国际化。并且事实上当前中国政府和全球中医药界已经都在致力于各种濒危动植物的替代品和人工制成品的研究,有些已经在实用阶段,包括人工麝香、人工牛黄等。

与之相应,中国政府和香港特区政府都已经加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》,并且中国政府已经将一些属于濒危的动植物中药不再收入不断更新的《中国药典》。总之,冯奕斌教授相信,“只要我们加强研究,推广到全世界只是时间问题。”

教研相长

用学术精神为新一代树榜样

钻研高深的中医学问,破冰前沿的新中药技术,获得瞩目的创新成就,与在中医药新药研发的勇往直前不同,在教学和生活中,冯奕斌教授却谦恭而敦厚、率真而谦虚,是师生们尊敬和喜爱的良师益友。

目前,冯奕斌教授的教学科目主要包括《中药药理毒理学》和《中医内科学》,他参编或主编的一些书更是已经作为香港和国家教科书出版。他对科学的热情也吸引了众多优秀的年轻学者。他的研究团队目前拥有6名博士研究生和2名博士后研究员,且均为香港大学高额奖学金获得者。

冯奕斌教授另外辅导过的10名博士生、博士后、访问学者或高级访问学者回国后,均获聘为香港及中国内地大学的重要职位,如香港大学、武汉大学、广州医科大学、首都医科大学、上海中医药大学、广州中医药大学、南京中医药大学和浙江中医药大学等高校的教授、副教授、助理教授职位。冯奕斌教授为此深感欣慰的同时,也看到了中医药创新发展的希望。

为了进一步推动中医药学人才队伍建设,冯奕斌教授经常在各大高校开展讲座。早在2015年6月4日,他便应邀作客湖北医药学院神农讲坛——五十年校庆学术讲座,并作了题为《医学奇遇:传统医学遇到现代科学》的学术讲座。期间,他先是回顾了100年的历史长河中医药的国际影响越来越大;然后介绍了目前在国内中医药科研方面的突出成绩,列举了具有国际影响力的中医药研究成果;最后通过中医药的文化交融、中药现代化和国际化的视角来阐明目前中医药在现代科学技术下的发展概况。冯奕斌教授的讲座引经据典,融学术与人文为一体,为从事中医药的科研工作者指明了方向,提供了源源不断的动力。

带着对中医药学发展的希望和热情,冯奕斌教授和团队收获了累累硕果。在2019年~2020年度中国科技产业化促进会上,冯奕斌教授因主持的相关中医药研发项目获得个人“杰出贡献奖”,他的研究团队(香港大学中医药学院)及合作团队(贵州百灵企业集团制药股份有限公司;香港大学理学院化学系)也因相关研究获得“科技创新奖二等奖”的殊荣。

荣誉是一种肯定,更是一种鼓励。冯奕斌教授知道,从事中医药研究,既要有扎实的中医药功底,又要有与时并进的科学技术装备,通过长期的积累,不断创新,才能有所发现和突破。中医药学强调整体观念、辨证论治,面对现代难治复杂性疾病,中医药学显示了一定的临床疗效和优势,但循证医学和科学机理的阐明仍须长期努力。

因此,冯奕斌教授计划在中医药新药研究中,继续引入最新研究方法和技术,阐明相关的物质基础、作用机理和循证医学证据,为中医药,特别是中药复方走向世界做出应有的贡献,与国内外的科学家、医生和企业家一起,从中医药学里为世界医学难题提供新的解决方案,为人类的健康生活,提供更多的选择机会,造福整个人类。

人类医学正如高速列车般全速前进着,而在这高歌猛进的过程中,有人变得迷茫。幸运的是,有冯奕斌教授等一群目光坚定的中医药学者,始终如一地坚守中医药阵地,让当今世界得以完整传承、历久弥新,而且仍然具有广泛运用前景的传统医学体系和模式,在新的时代走出了一条开拓创新的光明大道。

(本版配图由冯奕斌教授本人提供)