20世纪80年代,北京市房山区西太平村是远近闻名的穷村。从1982年起,靠养殖绒山羊、开采石板矿,村民“钱袋子”鼓起来,但生态环境却越来越差,原本绿树成荫的层峦山脉变成了秃山,连夏天都见不到绿色,一刮风就飞沙走石,沙尘遮天蔽日。为了改变这一现状,村党支部主动带头退牧护林,后来,又关停了石板矿,最终决定走以“绿色·和谐·可持续发展”为理念的乡村旅游产业道路,推动全村产业发展转型,靠“头羊精神”精准破题,蹚出了一条山区乡村“农文旅”融合发展新路。2020年,全村92户低收入户164人全部脱低,一举摘掉“低收入村”“集体经济薄弱村”两顶帽子。

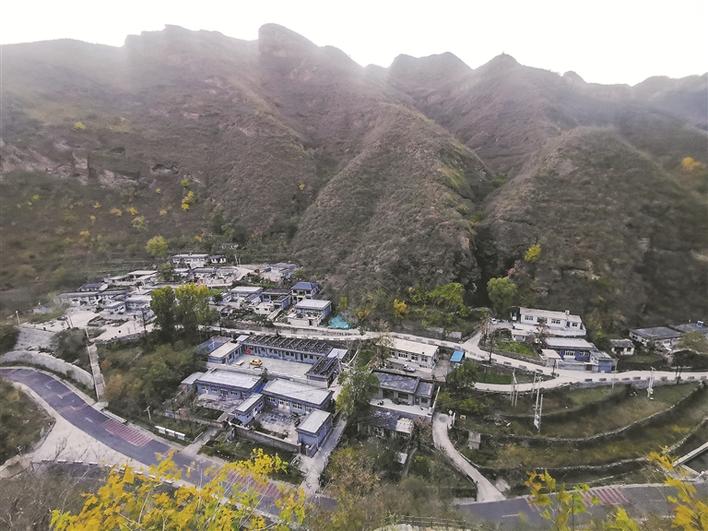

据了解,西太平村位于房山区的深山区十渡镇,村域面积15平方公里,共有耕地180亩、水域面积30亩,地貌特征为“七山二水一分田”。全村共有村民240户413人,其中常住人口290人,村民沿5公里公路,居住在3个聚集点。

改革春风吹进深山穷村

20世纪80年代,西太平村是个远近闻名的穷村,“家家借钱买衣、户户找米下锅、集体经济一张白纸”是西太平村村民的真实写照,村民主要靠养羊和种地维持生活,养殖的山羊因为长期近亲繁殖,体型逐代变小。

1982年,生产队带领两户村民包产到户养殖新品种的绒山羊,并进行本地化改良,取得了初步成效。从1985年开始,由村党支部带头、村集体带动,在村内推广绒山羊养殖产业。1988年,西太平村建成了全国第一家民办的绒山羊授精站,美国、韩国等客商专程到西太平村采购种羊,曾以1000美元的价格采购了214头种羊。

除此之外,西太平村还依托本地特产的青石板办起了石板厂,西太平村生产的青石板覆盖全国6个省,还远渡重洋卖到日本。靠着绒山羊和石板矿两大支柱产业,到1988年西太平村集体收入从0元增长到87.5万元。

“钱包”鼓了却丢了好环境

靠养殖绒山羊和开采石板矿,西太平村民“钱包”鼓了起来,最多时全村共有3800余头绒山羊。进入新世纪,随着绒山羊越养越多,石板矿坑越挖越大,环境问题日益凸显。

原本绿树成荫的层峦山脉变成了秃山,连夏天都见不到绿色,一刮风就飞沙走石,沙尘遮天蔽日,村民形容绒山羊从下金蛋养殖变成了“四把小镐儿、一把小剪儿”,说的就是它的四蹄像镐一样翻土挖土,一张嘴像剪刀一样剪断植物的根茎;羊圈遍布全村,房前屋后粪水横流,一到夏天蚊虫乱飞、异味熏天。

为了改变这一状况,村党支部主动带头退牧护林,后来又关停了石板矿,村民也因此断了收入,集体也没了产业。2016年,西太平村被确定为北京市低收入村,全村共有低收入户92户164人。

致富之路就在高山碧水

养羊和开矿两条路都走不通了,于是,村党支部下定决心,一定要找出一条新路。经过深入盘点、梳理,最终总结出西太平村有以下三大优势。

一是自然资源得天独厚。西太平村域内有10道沟谷、12道山脉、22座山峰,主峰鹿马峰海拔780余米,有猕猴迎客、龙潭瀑布等20余处自然景观,群山环绕、层叠交错,森林覆盖率在85%以上。加之村内有市级小二型水库一座,库容17万立方米,水库周边景色宜人,有大小瀑布10余处,山泉水潺潺而出,四季不断。此外,西太平村还栖息了猕猴300余只,与人为邻、和谐相处。

二是红色历史底蕴深厚。自1931年以来,西太平村共有61人参加八路军、新四军,战场牺牲4名,其余有军官11名,士兵46名。1942年,萧克将军带队,到村驻扎修整2月有余,遗址仍在村内,当年协助萧克将军养伤的老乡后代还在村里生活。除了红色资源外,西太平村本地还流传着龙王山神的传说,有挖出金马金鹿的民俗故事。

三是绿色发展优势凸显。西太平村采取分散式污水处理方式,对生活污水和厕所污水进行处理,2018年被确定为市级污水治理试点项目。目前,改厕模式已经在全区推广。此外,作为山区村,2015年西太平村100%完成了“煤改电”工程,村民冬季采暖均采取空气源热泵进行取暖,彻底摒弃了传统燃煤取暖的方式,为旅游产业发展解除了后顾之忧。

梳理这三项优势后,村党支部一致认为,西太平村的致富之路就在高山与碧水。习近平总书记强调:“绿水青山就是金山银山。”“两山”理论为村庄可持续发展指明了方向。党支部最终确定走以“绿色·和谐·可持续发展”为理念的乡村旅游产业道路。

依靠“头羊精神”蹚出新路

确定了方向,就有了努力目标。西太平村靠党建引领推动全村转型,靠“头羊精神”精准破题。

由于历史原因,西太平村5000亩的山场、水库以2万元/年的价格被承包出去。自2007年上任的党支部书记李玉丰就不断与承包方联系沟通、寻求合作,希望企业、集体、百姓共同成长、共同致富。2016年,历时4年,通过法律手段,西太平村收回了山场和水库,“头羊”碰硬为产业发展破解了难题、打开了局面。

资源收回来了,可老百姓的思想又成了问题,村民“安于现状、依赖等待”等问题十分突出。面对老百姓对于发展旅游产业的质疑,村党支部开展调研活动,带着大家分析论证,帮助村民转变思想。“安于现状还是重走致富路”“自满自足还是天外有天、山外有山”“迎难而上还是见难就退”“致富无路还是这条路不通、走那条”,村党支部将发展思路融入“三会一课”,引导党员群众进行讨论,通过解答这些问题,村民逐渐转变思想,同时村党支部透明各项决策程序和产业思路,会上说不透,会后继续入户做工作,最终全村百姓统一思想、达成共识,开创了心往一处想、劲往一处使的新局面。

也正是靠着“头羊精神”,在2020年新冠肺炎疫情期间,西太平村在落实各项疫情防控政策的基础上,组织村民开始复工复产,陆续栽种爬山虎6500棵、碧桃700棵,清理河道和水面2000平方米,平整地面5000平方米,修整地埝、石板路200余米,为打造集体产业、强村富民打下了坚实基础。

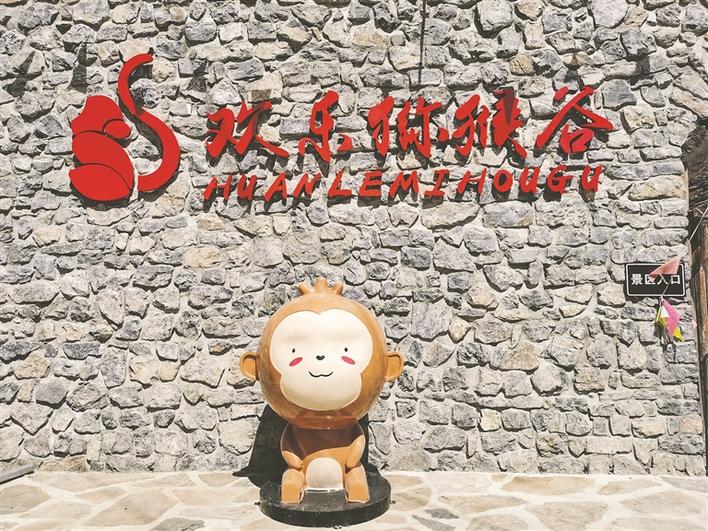

也正是靠着党建引领,西太平村在落实乡村振兴战略、建设美丽乡村的大背景下,坚持“一张蓝图干到底”,将历年的低收入增收政策以及其他政策打捆投入乡村旅游产业,并优先由本村村民上岗工作,党支部带着村民一锄一锹,完善了基础设施,陆续修建完成登山步道两万余米、环池步道2000余米,休憩观景亭12处,还打造踏浪广场、天池瀑布等20余处景观,种植景观植物3万余株,“太平天池”“欢乐猕猴谷”两个景区初具雏形。

转型升级闯出发展“加速度”

2020年7月,太平天池自然风景区正式运营,营业期内游人如织,两个多月就接待游客2万余人次,收入达70余万元,直接带动村民增收20余万元,安置村民就业35人。运营期间,未出现1例安全事故,未出现1例游客投诉,取得了“开门红”。目前,太平天池和猕猴谷景区已成为“网红打卡地”。

景区开业后,以前养羊大户李树然,抛下了红缨羊鞭,端起了旅游饭碗,将自家4间闲置民房改成民宿;村民王雪芬在景区划定的区域内摆起了山货摊,将自家种的农产品和土特产销售给游客,实现了家门口的就业;村民赵兰英因为照顾老人无法外出打工,就在景区餐厅当起了主厨,既能工作,又能照顾家里。

2020年,全村92户低收入户164人全部脱低,一举摘掉了“低收入村”和“集体经济薄弱村”两顶帽子。目前,西太平村通过不断优化营商环境,打造旅游产业平台,吸引了社会资本共同发展,老北京火绘葫芦、精品民宿等项目全面落地,给村里和景区带来发展新活力。西太平村党支部在谋划后续发展的道路上加速探索,正在全力打造“太平福禄”文创品牌。

西太平村村领导表示,下一步,该村将瞄准美丽乡村建设样板村、共同富裕山区实践地的目标,在借鉴农村职业经理人等改革路径的基础上,不断努力、真抓实干,扎实走好山区乡村“农文旅”融合发展之路。

(本版文图由北京市房山区委改革办提供)