□ 叶长绿

近日,笔者走进翰墨林艺术馆,观赏书画家樊广辉的书画作品,并与其面对面交流,聆听一位职业艺术家对艺术和人生的自我感悟,笔者感触良多、受益匪浅。

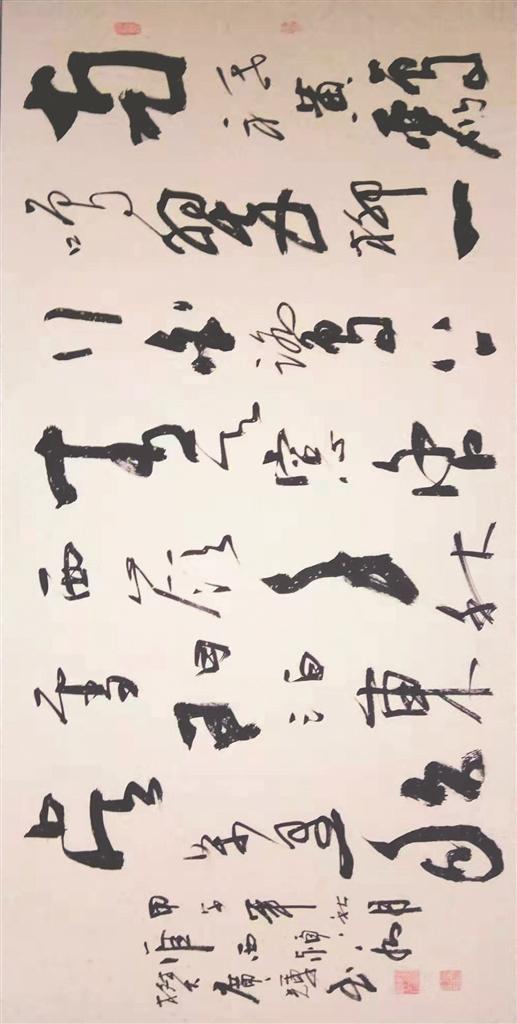

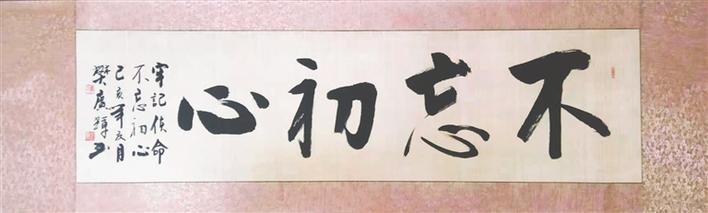

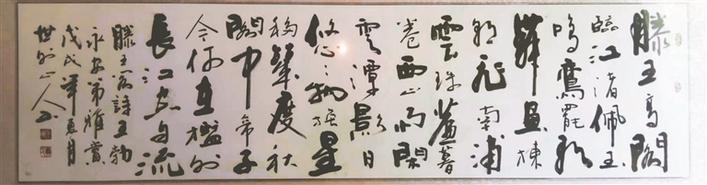

樊广辉身材敦实壮健,皮肤黝黑,衣着朴素,言语不多,见上一面就很难忘记,独特的艺术家外表形象让人容易留存于脑海中。翰墨林艺术馆的墙壁上,密密麻麻挂满了樊广辉老师近期作品,大大小小、长长短短,既有书法作品,也有绘画作品,还有书画交融作品。“大气”,是樊广辉作品给人们的第一印象。作为一个地道的外行者,笔者无法说出好在哪里,只知道看着特舒服,土话叫作“看着得劲”,正是初看养眼,慢看养神,细看养心。

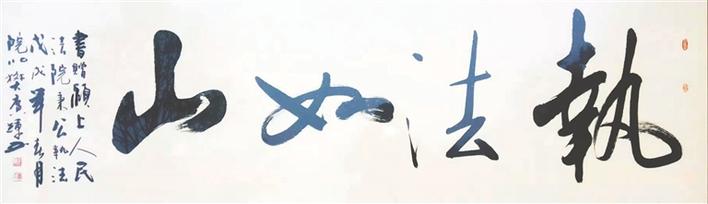

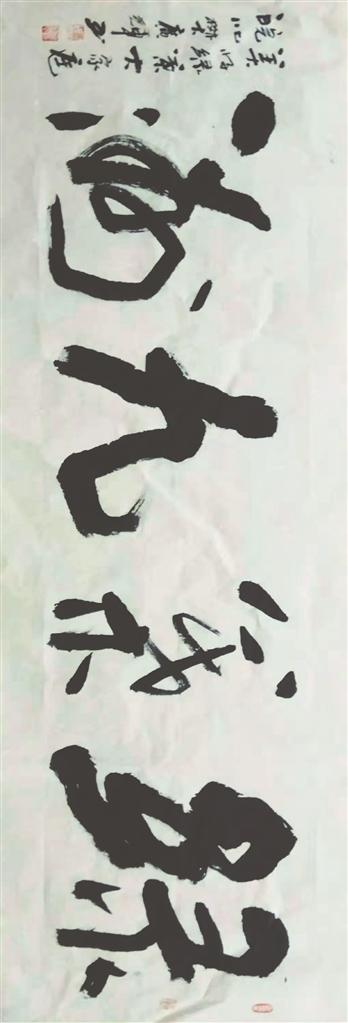

樊广辉是集书法、绘画、精装裱为一体的职业从艺者,翰墨林艺术馆里,琳琅满目的书画作品,俊美、秀气、端庄之下,总荡漾着一股洒脱豪放的霸气和磅礴的大气。喜欢并善于把单个汉字写得很大来彰显磅礴大气和豪放霸气,似乎是樊广辉艺术作品的最大特色。一平方米大小的“茶”字,让大家驻足欣赏了好一阵子。同行的一位书法家感慨道:茶道在古老的东方盛行了数千年而不衰减,成了东方辉煌古文明元素之一,涵养了博大精深的茶文化,渗透着为人处世、修身养性的方方面面,所以一个“茶”字就足够书画家们品玩一辈子。

为了让人看清汉字、看懂书法、看明人生、感悟真谛,书法家在大写的“茶”字两旁配以对偶佳句作说明:“眼放长空得大观,心收静里寻真乐。”而“茶”字巨大空间旁边再配以小行楷旁白:“茶叶不是无情物,润肺沁脾又清心,一壶饮来千日醉,看我年年更精神。”

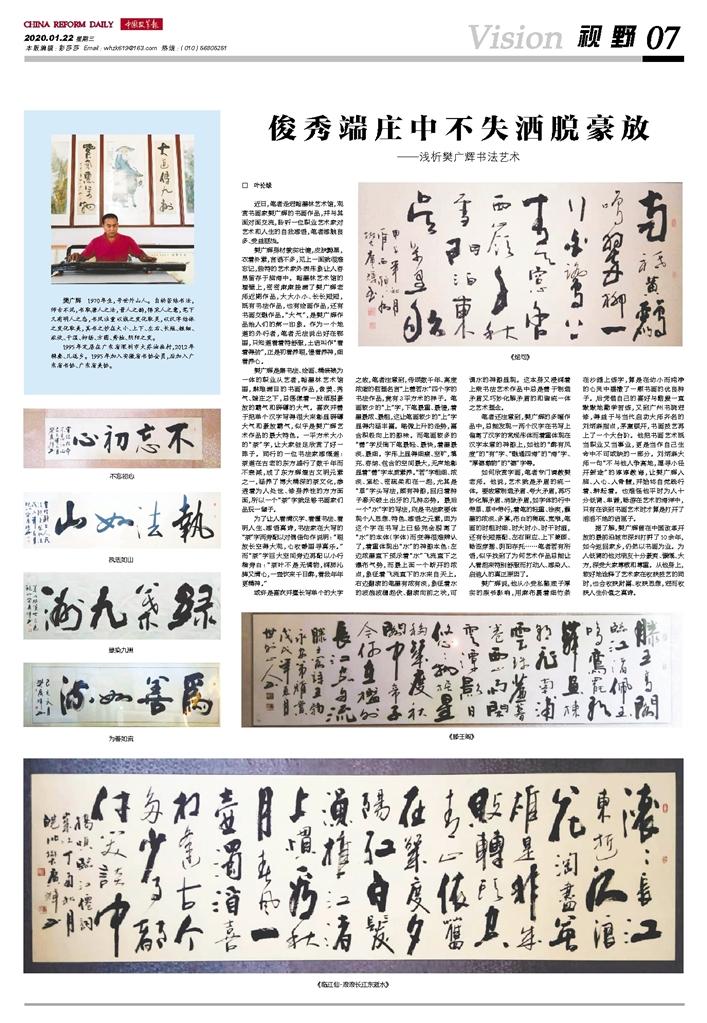

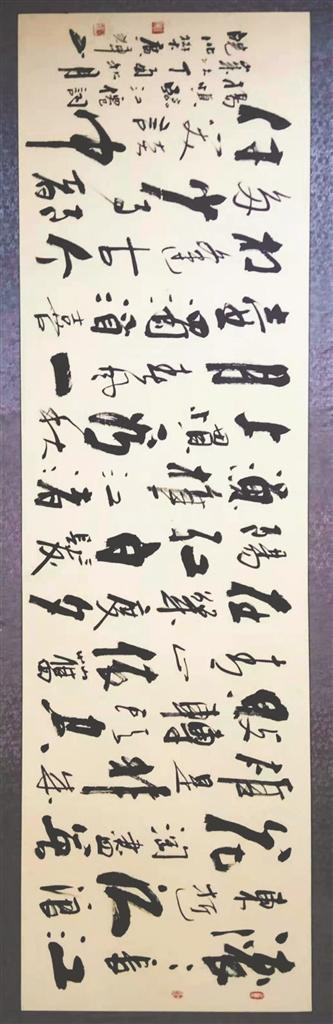

或许是喜欢并擅长写单个的大字之故,笔者注意到,传颂数千年、高度浓缩的哲理名言“上善若水”四个字的书法作品,竟有3平方米的样子。笔画较少的“上”字,下笔最重、最慢,着墨最浓、最粗,这让笔画较少的“上”字显得内涵丰富。略微上升的走势,富含积极向上的韵味。而笔画较多的“善”字反倒下笔最轻、最快,着墨最淡、最细。字形上显得细瘦、空旷,填充、容纳、包含的空间最大,无声地彰显着“善”字本质素养。“若”字粗细、浓淡、紧松、密疏柔和在一起,尤其是“草”字头写法,颇有神韵,回归着种子春天破土出牙的几种态势。最后一个“水”字的写法,则是书法家要体现个人思想、特色、感悟之元素,因为这个字在书写上已经完全脱离了“水”的本体(字体)而变得很难辨认了,着重体现出“水”的神韵本色:左边浓墨直下预示着“水”飞流直下之瀑布气势,而最上面一个断开的浓点,象征着飞流直下的水来自天上。右边翻滚的笔墨有浓有淡,象征着水的波浪波澜起伏、翻滚向前之状,可谓水的神韵显现。这本身又浸润着上乘书法艺术作品中总是善于制造矛盾又巧妙化解矛盾的和谐统一体之艺术理念。

笔者还注意到,樊广辉的多幅作品中,总能发现一两个汉字在书写上偏离了汉字的常规形体而着重体现在汉字本意的神韵上,如他的“醉有风度”的“有”字、“融通四海”的“海”字、“厚德载物”的“德”字等。

如何欣赏字画,笔者专门请教樊老师。他说,艺术就是矛盾的统一体。要故意制造矛盾、夸大矛盾,再巧妙化解矛盾、消除矛盾,如字体的行中带草、草中带行,着笔的轻重、徐疾,蘸墨的浓淡、多寡,布白的稀疏、宽窄,笔画的时粗时细、时大时小、时干时湿,还有长短搭配、左右照应、上下兼顾、畅涩穿插、阴阳存托……笔者若有所悟,似乎找到了为何艺术作品总能让人看起来特别舒服而打动人、感染人、启迪人的真正原因了。

樊广辉说,他从小受私塾底子厚实的族爷影响,用麻布裹着细竹条在沙滩上练字,算是在幼小而纯净的心灵中播撒了一颗书画的优良种子。后凭借自己的喜好与酷爱一直默默地勤学苦练,又到广州书院进修,得益于与当代启功大师齐名的刘炳森指点,茅塞顿开,书画技艺再上了一个大台阶。他把书画艺术既当职业又当事业,更是当作自己生命中不可或缺的一部分。刘炳森大师一句“不与他人争高地,愿寻小径开新途”的谆谆教诲,让樊广辉入脑、入心、入骨髓,并始终自觉践行着、耕耘着。也难怪他平时为人十分低调、卑谦,畅游在艺术的海洋中,只有在谈到书画艺术时才算是打开了滔滔不绝的话匣子。

据了解,樊广辉曾在中国改革开放的最前沿城市深圳打拼了10余年,如今返回家乡,仍然以书画为业。为人低调的他对朋友十分豪爽、慷慨、大方,深受大家尊敬和尊重。从他身上,较好地诠释了艺术家在收获技艺的同时,也会收获财富、收获思想,进而收获人生价值之真谛。