□ 本报记者 陈淳安

紫砂壶是一种典型的手工艺陶器,是我国陶瓷艺苑中一颗璀璨的明珠。作为一种富有艺术性的手工制品,紫砂壶蕴含一种情趣,其灵魂可以说是文人趣味。不少书画名家都有亲镌书画的壶器。紫砂壶是与其他艺术相融合的,诗、书、画、印常常作为壶的画面构成因素;松、梅、竹、石,常常成为壶的基本造型。紫砂壶的收藏也成为文人雅士的青睐。杜延顺就是一位钟情于传统文化的收藏家,用他的执着对这株文化之花进行浇灌,并收获了丰硕的果实,他说:“是改革开放让他的梦想变为现实,他会沿着这条道路继续前行。”

童年的梦想

时代的际会

杜延顺的祖父是一位抗战老兵,1943年春天回到老家河南省封丘县,回家时带了一把精美的紫砂壶。在一次扫荡中,祖父的紫砂壶连同家里的物品全都被砸烂。为此,祖父难过了很长一段时间。新中国成立以后,祖父的一位老战友知道其喜欢紫砂壶,便购买了一把上等紫砂壶送与他, 祖父如获珍宝,格外珍惜。

一次,杜延顺趁祖父不在的时候,忍不住好奇心,拿起紫砂壶把玩,翻来覆去,不小心掉地上打碎了。被父亲打了一顿后方知,祖父的紫砂壶是大师顾景舟制作的,异常珍贵。

摔碎的紫砂壶成了祖父心里永远的遗憾,直到临终前的昏迷中还在念叨:“我的紫砂壶。” 那时,补偿祖父的心愿便在杜延顺心里扎了根,他哭着说:“长大一定挣钱,买紫砂壶偿还爷爷。”

寻找紫砂壶像是着了魔,上大学的杜延顺每周末休息都会到所在城市的古玩市场里逛逛。甚至曾买票去上海,但仍是空手而回,同寝室的同学问他去上海干什么,他讲起童年时候的故事,说“买壶偿还心愿,告慰爷爷。”同学们听了都很感动,纷纷表示,“你一个人单枪匹马,浪费路费、精力、时间,不如让我们大家帮你吧。”

于是,在大家的集思广益之下,来自全国各大城市的同学们每个人都利用假期在所在城市为杜延顺搜集一把壶,最终集齐了29把紫砂壶。当同学们把这些壶摆在杜延顺面前时,他感动万分,在每把壶的底款上,都刻有顾景舟字样。更让杜延顺感动的是,同学们表示,大家花的钱暂时不用还,如果淘来的是真品,算是杜延顺的,赝品大家就各自留着自己用,当喝水壶。这样,便了却了杜延顺的后顾之忧。

随后,杜延顺便带着29把紫砂壶找到一位紫砂壶研究大师。当大师拿出高倍放大镜一把一把仔细看,看一把放一边,发现28把壶都是赝品的时候,杜延顺像掉进了冰窟里,心里凉透了。然而,峰回路转,大师看完第29把时,严肃的脸露出笑容,说:“这一把货真价实,是顾景舟的原作。”杜延顺听后激动万分。

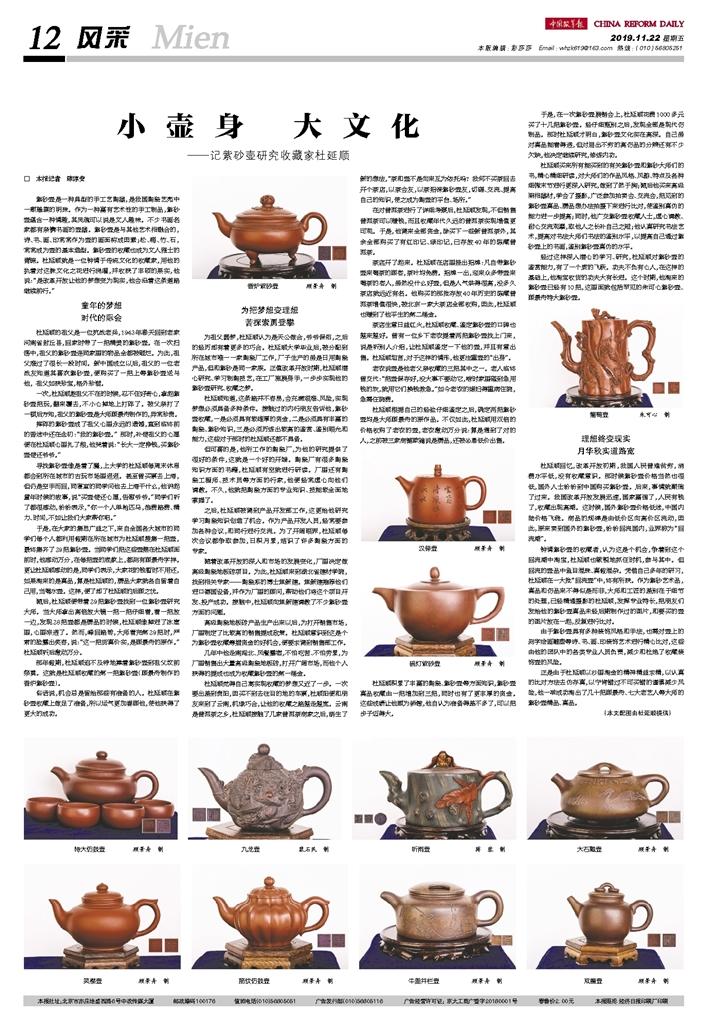

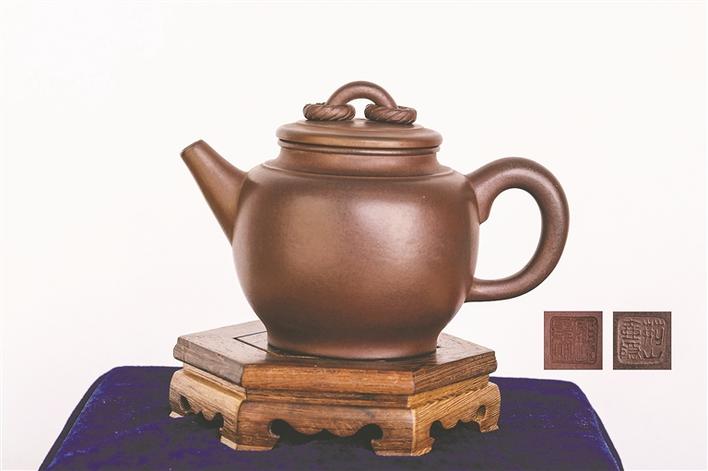

那年假期,杜延顺迫不及待地捧着紫砂壶到祖父坟前祭奠。这就是杜延顺收藏的第一把紫砂壶(顾景舟制作的香炉紫砂壶)。

俗话说,机会总是留给那些有准备的人。杜延顺在紫砂壶收藏上做足了准备,所以运气更加眷顾他,使他获得了更大的成功。

公式

香炉紫砂壶 顾景舟 制

为把梦想变理想

苦探索勇登攀

为祖父圆梦,杜延顺认为是天公做合,爷爷保佑,之后的经历却有着更多的巧合。杜延顺大学毕业后,被分配到所在城市唯一一家陶瓷厂工作,厂子生产的虽是日用陶瓷产品,但和紫砂是同一家族。正值改革开放时期,杜延顺潜心研究、学习制陶技艺,在工厂施展身手,一步步实现他的紫砂壶研究、收藏之梦。

杜延顺知道,这条路并不容易,会充满艰难、风险,实现梦想必须具备多种条件。接触过的内行朋友告诉他,紫砂壶收藏,一是必须具有较雄厚的资金,二是必须具有丰富的陶瓷、紫砂知识,三是必须历练出较高的鉴赏、鉴别眼光和能力,这些对于那时的杜延顺还都不具备。

但可喜的是,他所工作的陶瓷厂,为他的研究提供了很好的条件,这就是一个好的开端。陶瓷厂有很多陶瓷知识方面的书籍,杜延顺有空就进行研读。厂里还有陶瓷工程师、技术员等方面的行家,他便经常虚心向他们请教。不久,他就把陶瓷方面的专业知识、技能较全面地掌握了。

之后,杜延顺被调到产品开发部工作,这更给他研究学习陶瓷知识创造了机会。作为产品开发人员,经常要参加各种会议,和同行进行交流。为了开阔眼界,杜延顺每次会议都争取参加,日积月累,结识了许多陶瓷方面的专家。

随着改革开放的深入和市场的发展变化,厂里决定做高级陶瓷地板砖项目。为此,杜延顺来到湖北省建材学院,找到相关专家——陶瓷系的博士焦新建。焦新建推荐他们进口德国设备,并作为厂里的顾问,帮助他们将这个项目开发、投产成功。接触中,杜延顺向焦新建请教了不少紫砂壶方面的问题。

高级陶瓷地板砖产品生产出来以后,为打开销售市场,厂里制定了比较高的销售提成政策。杜延顺意识到这是个为紫砂壶收藏筹措资金的好机会,便要求调到销售部工作。

几年中他走南闯北、风餐露宿,不怕吃苦、不怕劳累,为厂里销售出大量高级陶瓷地板砖,打开广阔市场,而他个人获得的提成也成为收藏紫砂壶的第一桶金。

杜延顺觉得自己离实现收藏的梦想又近了一步。一次要出差到贵阳,因买不到去往目的地的车票,杜顺阳便和朋友来到了云南,机缘巧合,让他的收藏之路越走越宽。云南是普洱茶之乡,杜延顺接触了几家普洱茶商家之后,萌生了新的想法,“茶和壶不是向来互为依托吗?我何不买茶回去开个茶店,以茶会友,以茶招徕紫砂壶友,切磋、交流、提高自己的知识,使之成为陶壶的平台、场所。”

在对普洱茶进行了详细考察后,杜延顺发现,不但销售普洱茶可以赚钱,而且收藏年代久远的普洱茶实现增值更可观。于是,他调来全部资金,除买下一些新普洱茶外,其余全部购买了有红印记、绿印记,已存放40年的陈藏普洱茶。

茶店开了起来。杜延顺在店里挂出招牌:凡自带紫砂壶来喝茶的顾客,茶叶均免费。招牌一出,迎来众多带壶来喝茶的客人,虽然没什么好壶,但是人气烘得很高,没多久茶店就远近有名。他购买的那批存放40年历史的陈藏普洱茶增值很快,被北京一家大茶店全部收购,因此,杜延顺也赚到了他平生的第二桶金。

茶店生意日益红火,杜延顺收藏、鉴定紫砂壶的口碑也越来越好。曾有一位乡下老农提着两把紫砂壶找上门来,说是听别人介绍,让杜延顺鉴定一下他的壶,并且有意出售。杜延顺坦言,对于这样的情形,他更注重壶的“出身”。

老农说壶是他老父亲收藏的三把其中之一。老人临终曾交代:“把壶保存好,没大事不要动它,啥时家里碰到急用钱的坎,就用它们换钱救急。”如今老农的媳妇得重病住院,急需住院费。

杜延顺根据自己的经验仔细鉴定之后,确定两把紫砂壶均是大师顾景舟的原作品。不仅如此,杜延顺用双倍的价格收购了老农的壶,老农激动万分说:算是遇到了对的人,之前被三家商铺欺骗说是赝品,还被怂恿低价出售。

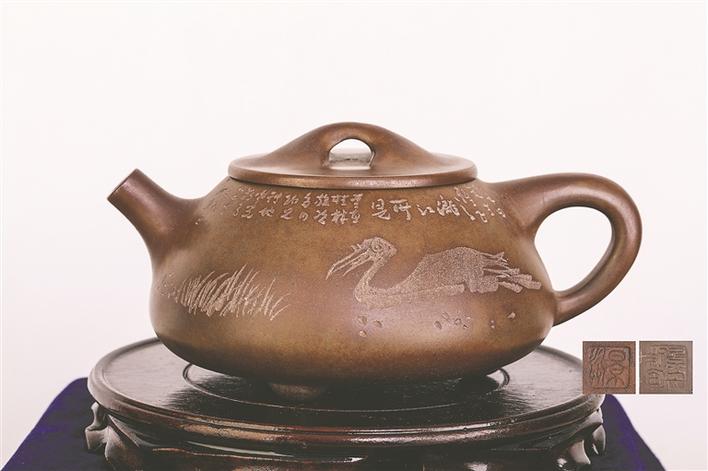

公式

汉铎壶 顾景舟 制

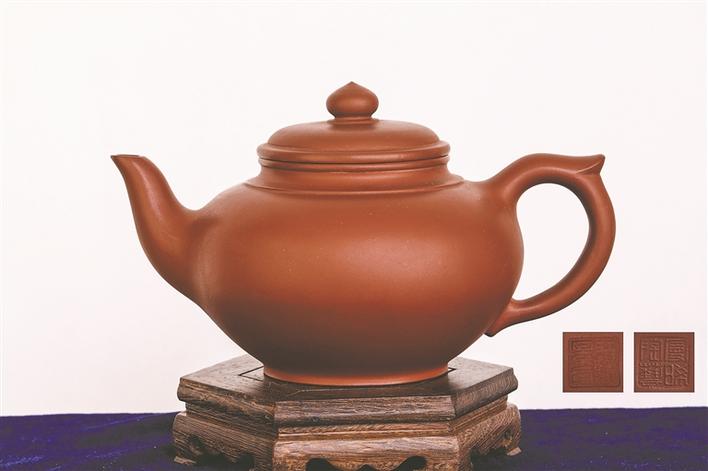

公式

碗灯紫砂壶 顾景舟 制

杜延顺积累了丰富的陶瓷、紫砂壶等方面知识,紫砂壶真品收藏由一把增加到三把,同时也有了更丰厚的资金。这些成绩让他颇为骄傲,他自认为准备得差不多了,可以把步子迈得大。

于是,在一次紫砂壶展销会上,杜延顺花费1000多元买了十几把紫砂壶。经仔细甄别之后,发现全部是现代仿制品。那时杜延顺才明白,紫砂壶文化实在高深。自己虽对真品能看得透,但对层出不穷的高仿品的分辨还有不少欠缺,他决定继续研究,修练内功。

杜延顺买来所有能买到的有关紫砂壶和紫砂大师们的书,精心精细研读,对大师们的作品风格、风韵、特点及各种细微末节进行更深入研究,做到了然于胸;随后他买来高级照相器材,学会了摄影,广泛参加拍卖会、交流会,把见到的紫砂壶真品、赝品想办法拍摄下来进行比对,使鉴别真伪的能力进一步提高;同时,他广交紫砂壶收藏人士,虚心请教、耐心交流观摩,取他人之长补自己之短;他认真研究书法艺术,提高对书法大师们书法的鉴别水平,以提高自己通过紫砂壶上的书画,鉴别紫砂壶真伪的水平。

经过这样深入潜心的学习、研究,杜延顺对紫砂壶的鉴赏能力,有了一个质的飞跃。功夫不负有心人,在这样的基础上,他淘宝收货的功夫大有长进。这个时期,他淘来的紫砂壶已经有10把,这里面就包括罕见的朱可心紫砂壶、顾景舟特大紫砂壶。

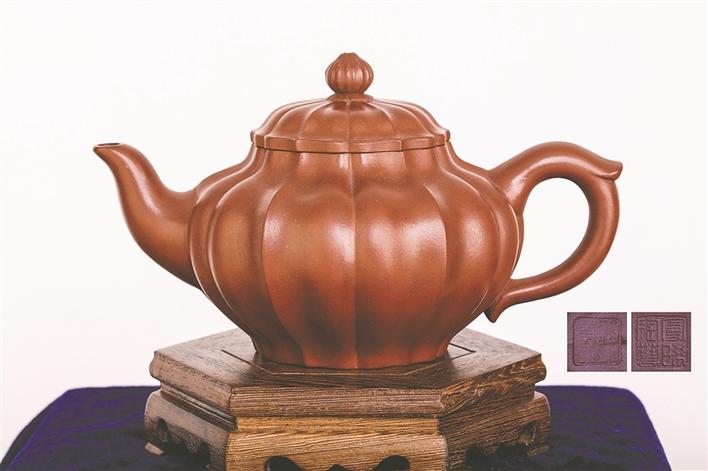

公式

葡萄壶 朱可心 制

理想终变现实

月华秋实道路宽

杜延顺回忆,改革开放初期,我国人民普遍贫穷,消费水平低,没有收藏意识。那时候紫砂壶价格当然也很低,国外人士纷纷到中国购买紫砂壶。后来,事情就颠倒了过来。我国改革开放发展迅速,国家富强了,人民有钱了,收藏出现高潮。这时候,国外紫砂壶价格低迷,中国内陆价格飞涨。商品的规律是由低价区向高价区流动,因此,原来卖到国外的紫砂壶,纷纷回流国内,业界称为“回流潮”。

钟情紫砂壶的收藏者,认为这是个机会,争着到这个回流潮中淘宝,杜延顺也敏锐地抓住时机,参与其中。但回流的壶品中鱼目混珠、真假混杂。凭借自己多年的研习,杜延顺在一大批“回流壶”中,终有所获。作为紫砂艺术品,真品和仿品来不得似是而非,大师和工匠的差别在于细节的处理,已经精通摄影的杜延顺,发挥专业特长,把朋友们发给他的紫砂壶真品未经后期制作过的图片,和要买的壶的图片放在一起,反复进行比对。

由于紫砂壶具有多种装饰风格和手法,也需对壶上的刻字绘画雕塑等诗、书、画、印装饰艺术进行精心比对,这些由他的团队中的各类专业人员负责,减少和杜绝了收藏装饰壶的风险。

正是由于杜延顺以沙里淘金的精神精益求精,以认真的比对方法去伪存真,以宁肯错过不可买错的谨慎减少风险,他一举成功淘出了几十把顾景舟、七大老艺人等大师的紫砂壶精品、真品。

(本文配图由杜延顺提供)