□ 曹明华 司 倩

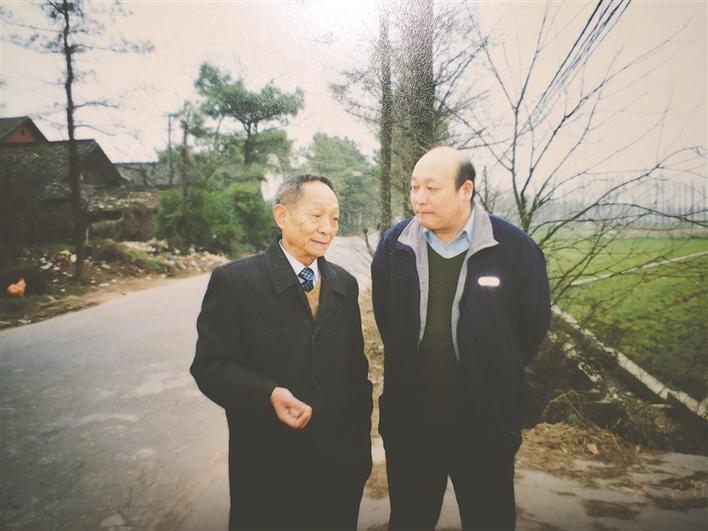

“眼睛,是你的显微镜,洞察着世态炎凉,关注着进步与民生”,用王维仁的这首诗来形容著名作家、科技日报原高级记者沈英甲再贴切不过。近日,沈英甲与笔者畅谈了新闻作品入选国家统编高中语文教材的体会。

无愧于时代和祖国

2019年9月初,沈英甲欣喜地得知,18年前他撰写的一篇通讯——《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》,从成百上千件备选作品中脱颖而出,入选国家统编普通高中语文教材。沈英甲介绍说,国家统编教材凝集了数百位专家的智慧和心血,具有方向性强、导向性强、创新性强、统筹性强和权威性强的特点,对于全面贯彻落实党的教育方针,培养中国特色社会主义的建设者和接班人具有重要意义。

国家统编教材选取了反映社会主义建设和改革开放时期的一些作品,这些文章有的是反映党领导人民建设社会主义的伟大成就,展现祖国日新月异的变化;有的是讴歌时代楷模,赞颂自力更生、执着探索、忘我奉献精神的人物,包括像袁隆平、屠呦呦等科学家也选进了教材。

沈英甲认为,《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》这篇通讯可以入选高中语文教材,不仅是对我多年从事一线新闻工作的肯定,更是对于广大新闻工作者增强习近平总书记提出的“四力”,即脚力、眼力、脑力、笔力,创作出无愧于时代,无愧于人民,无愧于祖国的新闻作品,以及倡导新闻工作者面向工农业、科技创新一线等方面具有强大的引导作用。

应当说这篇通讯体现了一名科技新闻工作者应当具备的科学精神,也符合这套国家统编教材特点。文章较好地刻画了袁隆平这位来自湖南雪峰山下,绿波荡漾无边稻田的农业科学家几十年如一日,立下为人类战胜饥饿的人生志向,不惧艰辛,敢于创新,不计名利,不懈奋斗的感人形象。

文中写道,挽起裤腿走下稻田,是人们从播种到收获季节见到的袁隆平标准的“形象”。人们常提出的一个疑问是:中国的稻田里如何走出了袁隆平这样一位世界级的农业科学家?这是沈英甲经过深入思考提出的疑问,也是惊叹于袁隆平的伟大发明,人们会自然而然联想起的问题。这是代表广大读者设问,设问的效果便是将读者带入作者视野,带入袁隆平本人施展才华的广阔天地。

袁隆平作风朴实不善言谈,他最放心不下的是他精心耕耘的试验田,挽起裤腿下田,是一年四季人们见得最多的袁隆平的形象。沈英甲深有感触地谈道,如果科技新闻工作者不深入采访对象的日常生活,怎么能理解袁隆平为什么会对一株野稻痴迷多年?如果不能不避蚂蟥叮咬随他一起下田,怎么能和他并肩坐在田头海阔天空闲聊,了解他的内心世界?如果不深度交流,怎么能了解他完成杂交水稻大部分发明的坚持与艰辛?

沈英甲说,一名称职的科技新闻工作者必须具备专业素养,包括对科技工作者的真情实感,敬佩他们的忘我工作,感恩他们的成就。新闻工作者本身还应勇于探索未解之谜,具备步入沙漠、大洋、原始森林等地方的冲动和勇气。

新闻工作者的责任与使命

的确,新闻工作是在人脑中架桥筑屋,没有“两下子”是干不了的。科技记者必须在锤炼科学精神、提升科技专业素养、增长新闻专业能力上下功夫,更好地适应和跟上时代的变化、实践的发展、人民的期待。

新形势下,新闻工作的关键是人和队伍。“四力”是新时代科技新闻工作者队伍综合素质、能力水平、精神风貌的集中体现。当前,新闻工作进入守正创新的重要阶段,全面增强“四力”,对于推动科技新闻工作更好承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,具有重要意义。

沈英甲感慨,“我的这篇通讯入选统编普通高中语文教材,彰显了科技新闻传播在建设中国特色社会主义过程中,不断增强的重要性。”新时代对新闻工作者构成了无形的压力,练好内功,提高业务能力至关重要。

笔者认为,记录和传播真实信息,报道基层人们追逐梦想的生活态度,讲好中国故事是新闻工作者的责任和使命。新闻工作者要牢记初心,传播正能量,让更多袁隆平这样的杰出科学家成为青少年楷模。

同时,沈英甲作为一位创作出版二十余部文学和科普作品的著名作家,迄今仍然笔耕不辍,期待看到他的更多优秀作品。