□ 于 梅

人类生存在地球上,与其他生物一样,属于大自然的一部分,人类在不断认识自然、探索并了解自然规律中得以延续和发展。地震作为地壳快速释放能量、产生地震波的一种自然现象,是对人类的生命财产安全产生重大威胁的自然灾害之一。因此,认识和了解地震、探索地震发生规律、研究特殊地区地震产生现象及特点,就成为地震地质学家孜孜不倦探索的重要内容,他们肩负着探索科学规律、保护人民生命安全的神圣使命,在特殊的岗位上不懈地奋斗,为人类了解与认识自然作出了一系列重要成绩。

从上个世纪60年代起,中国地震局地质研究所就一直从事水库诱发地震的观测与研究工作,曾牵头负责参加过浙江省湖南镇水库、贵州乌江渡水库、湖南东江水库等诱发地震野外观测与研究,形成了一支高素质的水库诱发地震研究团队,在水库诱发地震方面积累了丰富的成果与经验。研究所的专家团队先后提出来水库诱发地震与水库规模、构造条件、岩性条件、渗漏条件、应力条件和天然地震背景等因素有关,其研究技术与成果在我国水库地震观测与危险性评价方面得到了实际应用。

兢兢业业、甘于奉献

推动我国水库地震科技进步

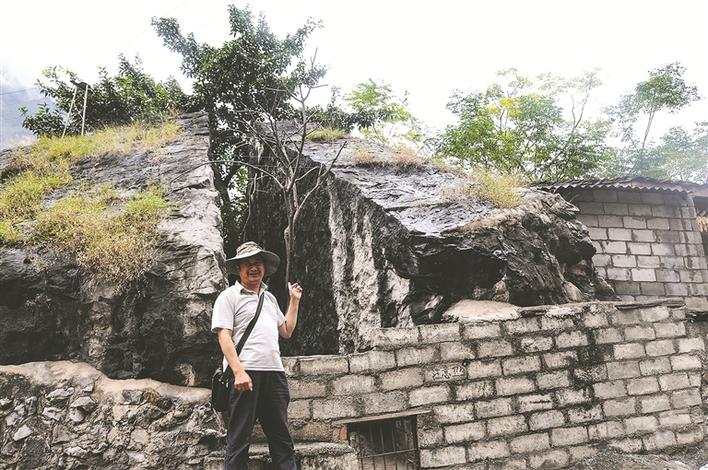

马文涛1982年本科毕业于云南大学地球物理系专业,1996年在中国地震局地质研究所获得固体地球物理专业博士学位,毕业后留在地质研究所从事地震科学的勘探与研究工作,是卓有成就的地震地质学专家。他曾进行过天然地震和人工诱发地震活动性、震源机制参数分析和地震的非线性特征等研究工作,近年来主要研究水库诱发地震、震源机制、地震勘探、数字模拟计算等方面的内容。

早在大学毕业初期,马文涛就曾参加过浙江省湖南镇水库地震、贵州省乌江渡水库等的观测与研究工作。“七五”期间,中国地震局地质研究所成为攻关专题“长江三峡水库诱发地震研究”的主持单位,开展了长江三峡水库科学论证工作。为长江三峡水库、浙江省湖南镇水库、贵州省乌江渡水库、湖南省东江水库等工程建设提供了准确的水库诱发地震预测意见,取得了很好的社会效应和减灾效应。马文涛是专题攻关子题“长江三峡工程库坝区重点地段的地震强化观测和地震活动性的研究”的第二负责人,开展了实验室内标本变形过程研究,同时进行了与断裂类型有关的声发射特征与波速场变化的分析,并且参加了国家地震局“八五”课题、两项国家地震局“九五”三级子题和多项地震科学联合基金课题。

此外,马文涛还承担过一项地震科学联合基金课题“宽频P波反演在1988年澜沧、耿马地震中的运用”,对利用现代地震学的最新成果研究断裂活动特征及地震动力学的相关工作起到了重要作用。

自从走上地震科学研究这一特殊的岗位起,30年来,马文涛一直稳步走在为探索地震规律而奋斗的道路上,肩负职责与使命,兢兢业业、甘于奉献。2008年~2011年期间,马文涛负责“十一五”国家科技支撑计划重点课题“典型水库诱发地震危险性评定技术及预警技术研究”,开展了水库诱发地震的十二个新震例鉴别工作,开展了长江三峡水库、广东新丰江水库和广西龙滩水库的三维物理模型建立工作,在同一时期,他还参加了“十一五”国家科技支撑计划重点课题“水库地震发生条件探测技术研究”,承担26个长江三峡加密台站的建立、运行和观测任务。

在多年的研究工作中,马文涛依据切身所得经验和研究成果,出版地震方面的科学专著1部,先后在国内外的中高级刊物发表学术论文数十篇,不仅获得了诸多奖项,在繁忙的工作之余还不忘指导和培养年轻一代的人才。

“典型水库诱发地震危险性评定技术及预警技术研究”项目是马文涛近年来参与的重大科研课题,他与研究所的同仁一道,对上世纪90年代以来我国兴建的一批重大水库所发生的地震加以鉴别,开展水库地震鉴别工作研究,建立水库地震震例数据库。他们以典型水库为例,深入分析水库地震与构造地震,用近场记录地震波形、地震活动时空分布和地震的地表效应等方面的差异,研究提出水库诱发地震的综合鉴别方法。同时,在系统收集、整理、分析库区深浅地质构造、地震活动、形变、发震应力等资料,并利用库区地下水监测网研究地下渗流场的基础上,他们还研究建立了库区地壳三维精细物理模型,以及边界条件和初始条件,依其定量模拟计算在水库加载与渗透作用下,库区应力、应变场扰动的时空分布,研究定量预测震级上限及可能发震地段的水库诱发地震危险性评价方法。

此外,马文涛还和团队的同事们一起,以典型水库为例,根据水库诱发地震危险性评价方法所给出的预测(设定地震)和库区及周围区域地壳介质结构,采用多种正演方法研究库区及周围区域地震带的空间分布,并对水库大坝和库区及周围区域建筑物的抗震性能、可能的崩滑山体的状况进行调查研究。在此工作基础之上,他们研究了水库诱发地震危害性评定与预警技术,并建立起基于GIS平台的相应的数据库及信息管理系统。

这一项目形成的研究成果不仅推动了我国水库地震科技进步,而且在水库诱发地震的防震减灾工作中具有广阔的应用前景,将产生显著的社会经济效益。课题组提出的水库诱发地震危险性动态评估方法将大大增强水库诱发地震危险性评定的科学性、准确性。同样,他们提出的水库诱发地震危害性评定及预警技术也将显著提高我国水库诱发地震危害预测水平,并为政府和水库业主快速决策、应对可能的震灾预测提供技术平台。

重视水库诱发问题

确保科学研究与实践紧密结合

水库诱发地震的问题最早是1945年由美国的卡德尔提出来的,自20世纪60年代末开始作为一个科学问题被加以系统研究。1969年,由联合国教科文组织8个有关学术团体的专家组成一个水库地震工作组,曾先后召开座谈会三次,并于1975年召开了第一届国际诱发地震讨论会,其成果汇集于《大坝与地震》一书中。

目前,在世界范围内已通过研究陆续找出了水库诱发地震的相关因素,包括水库规模、岩性条件、构造条件、渗透条件、应力状态和地震背景等。但总体上来说,当下的研究工作仍处于资料积累、震例分析、方法探索、成因机制探讨一类阶段,主要进行诱发震例的综合分析和拟建水利工程的水库诱发地震危险性评估,还没有在水库蓄水前及蓄水过程中进行完整、系统的跟踪观测研究。

1962年广东新丰江发生6.1级地震后,我国开始了对水库诱发地震的相关科学研究。1980年,国家先后在浙江湖南镇、贵州乌江渡和湖南东江水库等地设置密集流动地震台网,利用所获取的动态信息成功预测了这些水库的诱发地震发展趋势,为大坝建设和安全运转提供了科学依据。

水库诱发地震主要指水库蓄水在库区及近邻区域诱发的地震,与典型构造地震比较,具有震源浅、烈度高、易于引发岩崩、滑坡及其它次生灾害等特点。学界人士普遍认为,水库蓄水时,导致水库水位变化并形成一定大小的势能差,将水加载、卸载或通过孔隙和裂隙注入地壳岩石之中,改变了岩石应力状态、断裂泥和断裂面的力学性质,导致断层由稳定状态向失稳状态转换,地壳发生脆性变形,引发地震。即使没有造成明显破坏的中小地震,同样会产生强烈震感,干扰人们的正常社会生活与秩序。

为此,早在“七五”“八五”期间,国家地震局所属各研究所就已一起共同承担完成了国家重点科技攻关项目“长江三峡工程水库诱发地震问题”的研究。近20多年来,为配合国家经济建设,已在长江三峡库区、四川云南贵州等地区的大型水库区建立和正在建设地震监测台网和前兆观测台网。同时,国家地震局各研究所还和一些多地震的地方地震部门从不同角度开展了不同程度的水库诱发地震监测与研究工作,取得了一批有价值的观测、研究成果和工程实施经验,并且培养了一批相关科学技术人才。

国家科技部在“十一五”科技支撑计划中设立了“水库地震监测和预报技术研究”重点项目,主要内容包括:研发针对水库地震的近场地震监测技术;研究水库诱发地震发生条件的探测技术;研究水库诱发地震预测方法及判据;研究典型水库诱发地震危险性评定技术、危害性评定技术与预警技术。充分展现了国家对水库诱发地震研究的投入与重视力度,确保了科学研究与实践紧密结合,同时也保障了我国已建、在建或正在设计的大多数大型水库工程场地的地震安全性评价工作顺利进行。

继承导师未尽事业

攻克地震预报难题

对无数像马文涛一样的地震研究工作者来说,能够用科学保卫人民生命安全和国家的能源财产安全,是他们矢志不渝的职责与使命,也是他们最欣慰的,早日攻克地震预报难题作为他的毕生目标。

2018年马文涛的导师马瑾院士逝世,未尽的地震预报事业需要有人继承。马文涛虽已退休,但欣慰的是,北京交通大学邀请马文涛筹建地震数据和地震预报中心实验室,他将继续贡献自己的力量,决心早日攻克地震预报方法,更多地为社会奉献价值,造福人类和祖国,不将难题留给后人。

(本文图片由作者提供)