□ 本报记者 唐元龙 蒋良明

西昌,一个响亮的名字,因为那里有卫星发射中心,在国人的心中深深镌刻。但更多的故事,却被藏在深闺人未识,四川西昌惊人的跨越式发展速度,堪比“火箭上天”。

西昌市从2006年“一办三创”(即成功举办四川省第二届冬季旅游发展大会,创建中国优秀旅游城市,创建邛海—泸山、螺髻山等4A级旅游景区,创建四川省环境保护城市)开始,当年GDP跨过100亿元,随后短短10年时间,又相继跨过了200亿元、300亿元、400亿元、500亿元大关。2018年,跻身全国综合实力百强县(市)第90位(四川唯一),全国新型城镇化质量百强县第62位。

今年4月、5月,西昌市又相继获评天府旅游名县和2018年度四川县域经济发展强县。西昌,已成为全国高质量发展县域经济的排头兵和领跑者,正以全新的时代之姿,拥抱世界。

生态立市

拓宽富民强市路

2007年,西昌市委、市政府前瞻性地确立“生态立市”发展战略,以富民强市为根本路径,将提高群众生产生活质量作为发展的落脚点和终极目标,全力补齐基础设施建设的历史短板,持续实施养老、医疗、棚改、水利、交通、新农村建设等一系列惠民工程,强力推进现代农业、新型工业、重大项目、城乡旅游、电子商务、文化体育等产业转型发展。

一个愿景、五大兴市战略、六大片区集团攻坚、六大支撑发展格局……一个个阶段性目标如同骨血般充实整个发展的身体,支撑西昌不断打破束缚思想桎梏、扫除阻碍发展藩篱,从交通建设、城乡建设、生态建设、开放合作、交通枢纽、乡村建设等方面火力全开。

其中,邛海湿地恢复工程建设作为西昌生态立市的基础性项目,正从全市经济社会各方持续获益的角度印证着“绿水青山就是金山银山”决策的伟大与科学。邛海是四川第二大天然淡水湖,是西昌人民的“母亲河”,距离西昌城区不足1公里。20世纪60年代末以来,由于围海造田、填海造塘、无序开发等人类活动,邛海生态环境受到严重威胁,近2/3的湖滨湿地遭到破坏,滩地和原生湿地植被基本消失。西昌市委、市政府充分认识到邛海生态保护对于地区可持续性发展、构建长江上游生态屏障的重大意义,首先从邛海破题,先后投资60亿元,分六期实施生态恢复工程,走出了一条高原湖泊生态保护与综合治理的科学发展之路。

10年来,通过实施3万人的巨大生态移民工程和多次的邛海保卫战,西昌建成了目前国内最大的2万亩城市湿地,实现了生态效益、社会效益和经济效益三丰收。

在生态效益上,湿地建设使邛海水域面积从不足27平方公里恢复到34平方公里,邛海区域环境得到优化,水质、空气质量明显改善,生态环境更加优美。湖水水质从Ⅲ类全面恢复并稳定在Ⅱ类,邛海区域空气质量和噪音监测均达到国家一级标准,邛海湿地已成为海鸥、白鹭、野鸭等几十种鸟类理想的栖息地。

在社会效益上,通过精心打造安置小区建设,极大改善了人居环境,提升了群众就业和生活水平。湿地公园为生态搬迁群众提供导游、驾驶、协管、船工、保安、保洁等就业岗位1000多个,经营摊位400余个,妥善解决了群众就业和发展问题。邛海湿地建设工程成为一项实实在在的生态工程、民生工程。

在经济效益上,实施湿地恢复建设后,西昌旅游城市品牌影响力持续扩大。仅2018年,全市就接待游客2235.9万人次,实现10年持续正增长,旅游收入230.5亿元,同比增长12.33%。

邛海湿地保护与恢复重建工程的实施,使西昌形成了山、水、城相依相连,人与自然和谐相融的独特城市景观,有力推动了西昌的结构调整、产业转型升级。

日前,记者通过乘竹筏游览邛海,切身感受到了邛海治理带来的巨大改变,洁净的湖水,成群自由飞翔的水鸟,让人心胸豁然开朗,仿佛置身画中,流连忘返。

产业转型

筑牢经济底部基础

在推动农业供给侧改革方面,西昌市委、市政府审时度势,依托西昌独特的自然环境,抓住花卉内需日益扩大和世界花卉向发展中国家转移的历史机遇,以创建国家级园区为目标,把花卉确定为“产业西昌、生态西昌、宜居西昌、畅通西昌、和谐西昌和效能西昌”的骨干产业之一。

西昌现代花卉产业园以礼州镇为核心,辐射月华、兴胜、琅环3个乡,规划占地面积2万亩。园区自2012年启动建设以来,通过持续不断的招商引资,目前已吸引北京、上海、广州、深圳、台湾及四川省内17家骨干企业入驻,流转土地4000亩,累计投入资金5.2亿元,建成可控式温室大棚175万平方米,年出圃各种盆花2450万盆,实现产值3.2亿元,解决2300多名当地贫困群众就近产业务工,实现年增收4600余万元。

记者在园区看到,各种盆花争奇斗艳,工人们正在紧张忙碌地装箱上货,将盆花发往全国各地。一位姓巫的负责人告诉记者,目前花卉产品主要有红掌、玫瑰、彩色马蹄莲、国兰、大花蕙兰切花、杂交兰及各种杂花等20多个品种。公司2018年产值过亿元,带动周边花卉种植户3500户。

在加快工业园区转型发展方面,西昌市围绕整体提升新型工业化发展水平,以规模以上工业企业为主体,以三大园区为载体,以新兴产业为引领,形成了“一体三翼”发展格局。

钒钛产业园区以钒钛钢铁、新材料、装备制造、智能制造为主导产业,2019年将全面完成钢钒煤烟气脱硝改造、热轧新增4号加热炉等项目,加快推进凉山州分布式云计算中心、广丰50万吨精品薄板工程、西昌烟厂包装厂、攀西智慧物流园、攀钢集团机电产业、新宏鑫公司20万吨固废综合利用等项目。

在太和工业园区,重钢西昌矿业1000万吨技改扩能、500万吨低品位废弃钒钛磁铁矿综合利用、钛金属冶炼及深加工项目正在推进,并大力发展循环经济产业。

成凉工业园区加快创建省级高新技术产业园区,大力发展生物医药和科教产业,好医生中医药小镇、金粮山核桃及食用油加工、仲帮及垦丰种子加工、西昌品禾中央大厨房、盛久总部基地等一个个项目正在园区崛起。

生物医药、新能源、信息技术、先进制造业和战略性新兴产业正成为西昌市产业经济的活力源,为西昌的产业转型、提档升级注入了强劲动力。

据统计,2018年,西昌市实现地区生产总值509.38亿元,增长7%,一般预算收入43.93亿元,增长7%,总财力超过180亿元,三次产业结构为9.54∶35.21∶55.25,继续保持由“231”向“321”的历史性转变,城乡居民人均可支配收入分别增长9%、12.2%,荣获全国林业科普基地、全省首批乡村振兴规划试点县、促进民营经济发展先进县市等各类荣誉150余项。

文旅排头

打造国际康养旅游目的地

西昌区位优势独特,地处成都、重庆、昆明、贵阳四座城市交叉辐射区域,是四川向南开放的重要节点。2020年成昆复线建成后,2.5小时可分别到达成都、昆明两个中心城市。青山机场已开通至北京、上海、广州、深圳、西安、贵阳、南宁等22个重点城市的航线,“1+3”铁路网和乐西、西昭、西香、西宁等高速公路正在加快推进,交通设施的完善为西昌文旅康养产业发展提供了便利的交通条件。

随着西昌生态立市战略的推进,城市美誉度大幅攀升,借力天府旅游名县,西昌再次吹响生态强市全面发展的号角,用“六个引领”理念推动文旅产业全面开花,为建成国际阳光康养旅游目的地奠定坚实基础。

在创建成效上示范引领。每年预算文化旅游资金5000万元、人才资金1000万元、航线补贴1.5亿元、旅游基础建设5亿元,带动社会资金投入旅游项目100亿元以上,持续发力推进天府旅游名县建设。

坚持整体功能提升,在精品线路上示范引领。布局四大功能,即以邛海国家级旅游度假区为代表的休闲度假区、以乡村18景为代表的乡村旅游区、以建昌古城为代表的文旅融合区、以安哈彝寨为代表的民族文化体验区;打造四条金牌线路,即南线民族风情生态旅游走廊、北线古镇红色文化之旅、东线湖滨养生休闲之旅、西线生态农业观光之旅。

坚持突出地域特色,在旅游产品上示范引领。推出“4+3”文化旅游产品,“4”是指冬春阳光之旅、阳春踏青之旅、火把风情之旅、美食风情之旅;“3”是指四大板块分别围绕民族风情、乡村旅游、节庆活动三大系列,每年策划大型活动50场,分别催生超过500万人次阳光度假游、民族风情游、乡村游、古镇及红色旅游热点。

坚持高质量发展,在产业融入上示范引领。按照全域生态、全景旅游、全城度假理念,将旅游发展与文化传承、生态文明、乡村振兴、新型城镇化建设相结合,建设10个特色小镇、24个旅游中心村、50个主题庄园、6万亩葡萄基地、5万亩花卉基地、5万亩观光农业基地。

坚持创建成效为民,在补齐短板上示范引领。把群众满意度作为创建的最高标准,切实解决群众最关心最直接的民生问题。持久实施“1566”发展方略,到2026年建成100平方公里城区、100万人口城市。

坚持立足长远,在首位产业上示范引领。明确“345”发展目标,到2026年实现旅游突破3000万人次、旅游收入突破400亿元、综合经济实力进入全国50强。

七彩西昌

直挂云帆济沧海

2019年是西昌建市40周年,也是西昌决胜全面建成小康社会的冲刺之年。走在西昌的街道上,处处可见火热的劳动场面。工作人员告诉记者,西昌自2017年3月起,启动城区生态文明示范街创建工作,采取抓点带面,以试点、试验、示范带动全局的方式,围绕“九达标三个好”创建标准,每年完成7条以上的生态文明示范街建设,力争通过10年努力,完成100条生态文明示范街建设,持续夯实生态文明底色,提升城区人居环境和生活质量。建成后,西昌每条街道都有自己独特的行道树,四季繁花盛开、街道七彩斑斓,城市街道将成为花的世界、色彩的海洋。

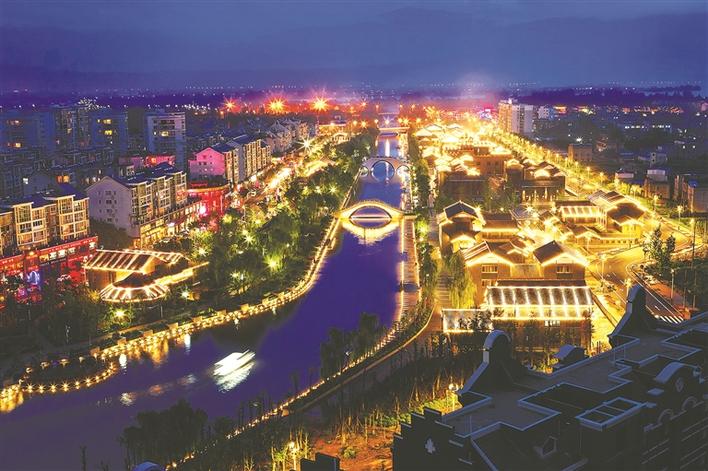

在东西海“三河”水环境整治项目现场,记者看到,工人们正在紧张忙碌地开挖基坑、架设管道……据介绍,该项目是西昌继邛海湿地建设和邛海入湖河流综合整治后,在“十三五”期间启动的又一水生态整治重点项目,对助推全市水生态文明建设具有重要意义。该项目估算总投资40.1亿元,于2018年6月动工建设,按照“整体规划、分期实施”原则进行系统治理,力求通过优化水资源配置,构筑山、水、田、园、城交融的景观格局,营造拥山滨水、人文与自然景观紧密交融的城市风貌。现场负责人员介绍说,项目建成后,市民在市区就可坐游船往返邛海逍遥游,西昌城市将不再仅是傍水而居,而是一座名副其实的阳光水城、公园城市。

西昌市委书记李俊说,如果把2007年到2016年比喻成西昌发展的“黄金十年”,2017年到2026年就是西昌发展的“铂金十年”。从“黄金十年”到“铂金十年”,不仅仅是时间的改变,更是发展理念、发展内容、发展方式的根本性变化。“黄金十年”是打基础,“铂金十年”要做加法。在“铂金十年”,西昌将通过实施转型提效、民生惠普、城乡统筹、创业创新、开放合作五大兴市战略,构建大产业、大开放、大城建、大民生、大党建、大治理六大发展支撑体系,推动全市经济、社会、生态、文化、体制转型升级,实现高质量发展,逐步走出一条区域融合、体系完整、模式多元、创新驱动、梯度推进、体制健全的现代特色发展之路,到2026年实现全市GDP突破1000亿元,地方公共财政收入突破100亿元,三次产业结构调整为5∶30∶65,全国县域经济综合实力排位进入前50名,全面建成现代化生态田园城市。

(本文配图由西昌市委宣传部、西昌市委深改办提供)