□ 本报记者 李兴文

少年有志报神州,

一万虎犊带吴钩。

浴血闽赣锐无敌,

长征路上显身手。

——少共国际师政委肖华上将创作《忆少共国际师》

我们就是少共国际师,九三日,在江西誓师出征去。高举着少共国际的光辉旗帜,坚决的,勇敢的,武装上前线。做一个英勇无敌红色战斗员,最后的一滴血,为着新中国。

我们就是少共国际师,九三日,在江西誓师出征去。擦亮刀,子弹上膛,瞄准敌人放。破“围剿”,缴枪炮,消灭国民党。赶走那帝国主义侵略的势力,最后的一滴血,为着新中国。

——张爱萍上将创作《少共国际师出征歌》

1933年8月5日,为响应党和苏维埃政府的号召,继续扩大红军,壮大武装力量,粉碎敌人的疯狂“围剿”,保卫革命根据地,中央红军先后在博生县(今江西省宁都县)组建了一支全部由模范青少年组成的特殊红军部队——“中国工农红军少共国际师”,由周恩来亲自授军旗。

少共国际师,这支屡经补充先后达到16,000余人的部队,是红军战史中的一支杰出队伍,全师平均年龄约18岁(师政委肖华上任时年仅17岁),党团员占70%,下辖3个团,由红一方面军总部直接指挥,先后在江西赣南、抚州、吉安、福建龙岩、广西、贵州等革命老区生活和战斗。

这一万多名青少年战士,为共产主义信仰而战斗,在苏区的反“围剿”和长征中做出了杰出贡献,绝大多数人将年轻的生命献给了祖国,在中国革命史上谱写了光辉而悲壮的一页。从“少共国际师”中走出了胡耀邦、张爱萍、肖华、彭绍辉、曹里怀、陈正湘、孙文采等20多名党、国家和军队的优秀领导人。

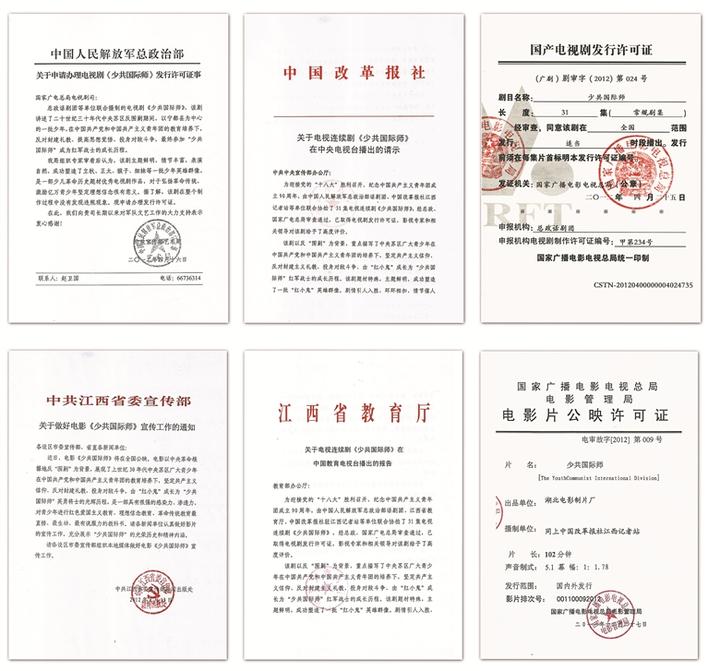

“少共国际师”所走过的战争岁月,正在渐渐离我们远去,为了在一代代后人的心中留下这段岁月,保护好这份宝贵的精神财富,让全国的青少年更好地继承“少共国际师”这笔宝贵的精神财富,实现当代中国青少年的“中国梦”,我们组建了电视剧、电影《少共国际师》拍摄创作团队,在中国人民解放军总政治部、中国改革报社、中共江西省委省政府、中共江西省委党史研究室、江西省教育厅、共青团江西省委、江西省新闻出版广电局、湖北电影制片厂和中央相关职能部门的大力支持下,从2009年开始筹资拍摄,历经4年时间,于2012年创作拍摄完成重大红色革命历史题材、正能量影视作品——31集电视剧、电影《少共国际师》,填补了“少共国际师”80年无影视作品的历史空白,2014年在重庆卫视、央视电影频道进行全国首播,把共和国革命历史上一群不该忘记的人和一段不应忘记的事搬上了银幕,得到了中央有关部门领导和江西省委省政府领导的充分肯定,受到党史专业人士和影视专家的高度评价。

追忆中国少共国际师

中央红军创立“少共国际师”

井冈山革命根据地是中国革命的摇篮,红军二万五千里长征更是举世闻名、妇孺皆知的创举。在第二次国内革命战争时期,在中央苏区活跃着一支名为“少共国际师”的特殊部队。这支部队在反“围剿”和长征中,浴血奋战,英勇不屈,写下了一部可歌可泣、不可磨灭的英雄篇章,值得后人永远追思怀念。

“少共国际师”是国际共运史上一个重要的国际联合组织,根据列宁的倡议,它于1919年11月在德国柏林成立,也是世界各国青年团的联合组织和领导者。当初有14个国家参加,后来在56个国家建立了支部。中国共产党的青年团组织成立后,也加入其中,组成了“少共国际师”支部。

从此,中国社会主义青年团成为“少共国际”(又译作“国际青年共产党”“万国青年共产党”“青年共产国际”)的一个支部,在它的旗帜下活动,接受它的指导。以“少共国际”之名组建一支红军队伍,不仅表明这支军队是工农青年自己的队伍,而且还表明了要以“少共国际”的政治立场作为自己的立场——反对战争、打倒军阀和帝国主义,同时也是以实际行动响应“少共国际”提出的青年团要“以自己一切的力量来帮助红军”的号召。

当时,在中央革命根据地,普遍建立了中国少年先锋队,直接参与革命斗争。特别是在第四次反“围剿”斗争的胜利鼓舞下,整个红色区域掀起了父送子、妻送郎、兄弟争参军的热潮,成为保卫中央革命根据地、为第五次反“围剿”时刻准备着的红军后备军。

革命形势日益高涨,国民党反动派惊恐万状。蒋介石在第四次“围剿”中央苏区失败后,不断调兵遣将,对中央苏区发动第五次反革命“围剿”。为扩大红军的有生力量,粉碎敌人的“围剿”,根据地开展了规模空前的扩红运动,当时共青团选送了大批干部到红军中工作。当红军总政委周恩来第一次见到青年部部长肖华时风趣地说:“肖华同志聪明活泼,青年工作就是要由你们年轻人来做。”

根据周恩来的指示和总政青年部的建议,少共中央局于1933年5月20日作出《少共中央局关于创立“少共国际师”的决定》,广大青年团员和少先队员闻风而动、踊跃报名。女青年参加后方医疗队,还为红军纺线缝衣做军鞋;共青团员加紧生产,开展了蓬蓬勃勃的共青团礼拜六活动;少先队儿童团也积极排演节目慰问红军,极大鼓舞了红军的士气,支援了反“围剿”斗争。

“少共国际师”的创立,是抗击和粉碎国民党军队对中央苏区的疯狂“围剿”、保卫革命根据地的需要,是一支人类历史上绝无仅有的由模范青少年组成的红军部队。在那个特殊的历史时期,组建这样一支青少年红军部队,将一批“红小鬼”放在血与火的革命斗争中洗礼,他们被组织起来,系统地接受革命思想教育,学习文化和军事技能,最后英勇地走上革命斗争的第一线,在苏区的反“围剿”战斗和长征中做出了重大贡献。

曾经担任过“少共国际师”师长的曹里怀说:“少共国际师成立以后,没有辜负党的期望,他们怀着一腔热情,奔赴战场,在闽北拿口第一仗就出师告捷,歼敌300多人,接着又乘胜出击,屡建战功,多次受到朱德总司令和周恩来政委的嘉奖。”

“少共国际师”诞生于中央革命根据地江西宁都

1933年5月上旬,中央红军总政治部在博生县固村区召开了全军青年工作会议。在整个中央革命根据地区域内,相继成立了“工人模范师”“兴国模范师”等红军地方武装。为充分发挥青少年的模范带头作用,激发广大青少年参军参战的革命热情,中央红军总政治部青年部召开青年工作会议,向中国共产党委员会、中华苏维埃中央政府提出了关于建立“少共国际师”的建议。这个建议得到党中央的重视,少共中央局专门召开会议,进行了多次研究讨论,于1933年5月20日作出了《少共中央局关于创立“少共国际师”的决定》,向江西、福建、闽赣三省地区下达了征调8000兵员的任务(在江西征集4000人、福建征集2000人、闽赣地区征集2000人)。

1933年6月22日~26日,在瑞金召开了江西、福建、闽赣、湘赣等省少先队队长联席会议,朱德总司令亲临大会讲话,号召少年先锋队员积极报名加入“少共国际师”,粉碎敌人的“围剿”。整个中央革命根据地及红色区域扩大百万红军的口号一浪高过一浪。中央根据地的少先队乡队长、区队长、县队长们带领整连、整营的队员加入了“少共国际师”。

1933年7月9日,中共江西省委发出《关于扩大工人师和少共国际问题给各级党部信》。为贯彻落实中央、省委的这一指示精神,博生县很快武装组织,积极行动起来。不到20天时间,仅博生县加入到“少共国际师”的青少年就达1200余名,超额完成江西省委下达的任务,其中最多的一位是队长刘学钧,他率领800多名少先队员加入了“少共国际师”。

随后,由兴国、于都、瑞金、宁都、石城、广昌、乐安、黎川、永丰、吉水、泰和、长汀、建宁等县各地少先队员们16,000余人组成的“少共国际师”,高举红旗,胸戴红花,身背大刀,雄赳赳、气昂昂地从四面八方列队到达博生县集中,进行为期一个月的紧张集结训练。

1933年8月5日,“少共国际师”在博生县正式成立,并举行誓师大会,16,000余名少先队员在这一天加入了红军。这天,通街路口挤满了欢庆的人群,鞭炮轰响,锣鼓喧天,口号声、山歌声此起彼伏。博生县西北郊外几公里的练武跑马大教场,一排排、一连连的新战士由四方的田畔涌进来,个个穿着光荣的红军军衣,整整齐齐,肃立着等待检阅。这就是不久以后将成为红军主力军的“少共国际师”英勇的新战士。“少共国际师”成立的礼炮声、军乐号音激昂地鸣响着,到处红旗招展,司令台高悬马列画像,红军各军团在这里集结,歌声、练兵声直冲云霄。

中革军委、少共中央局、团中央、中共江西省委、江西省军区、少共福建省委代表出席了“少共国际师”成立誓师授旗仪式大会。红一军团、三军团、五军团各部同新组建的“少共国际师”一起接受红军总部首长的检阅。会上,朱德总司令代表中革军委向功勋彪炳的红军中高级指挥员颁发奖章。周恩来代表红军总部向“少共国际师”授旗时指出:“要爱护你们光荣战斗的团旗,英勇奋斗,把它插遍全中国!”全体战士高喊:“我们是工农的儿子,高举着‘少共国际师’的旗帜,要消灭帝国主义国民党反动派,准备以最后一滴血为着苏维埃奋斗到底!”

随即,中革军委代表向全师指战员宣布“少共国际师”成立,任命陈光为师长(一个月后改为吴高群)、冯文彬为政委(一个月后改为肖华,冯文彬任政治部主任),辖四十三团、四十四团、四十五团,番号为中国工农红军第十五师,归红五军团建制(1934年3月归红一军团领导)。“少共国际师”师长陈光接过团旗,全体指战员宣誓……

1933年9月3日,是国际青年节第17个纪念日,“少共国际师”全体指战员在博生县正式誓师出征。这天,博生县梅江两区的工农群众几千人流下热泪,为这支少年红军出征送行,他们紧紧握住战士的双手,一步一步往前送,一步一步往前走,依依难舍,留下了很多动人的故事。

“我们就是少共国际师,九三日,在江西誓师出征去。高举着少共国际的光辉旗帜,坚决的,果敢的,武装上前线。做一个英勇无敌红色战斗员,最后的一滴血,为着新中国……”战士们威武雄壮地高唱由时任少先队中央总队部总队长、少共中央局秘书长张爱萍创作的《少共国际师出征歌》,告别了博生县人民,走上了抗击敌人的前线,开始了新的战斗历程。

“铁拳初试”参加广昌石城两地保卫战

1933年9月3日,“少共国际师”战士们从宁都誓师出征,开赴广昌,奉命配合红三军团和红五军团,在闽北的拿口与敌周志群部作战,歼敌一个连,又以一个营的兵力扫清邵武要道,即挥师渡过闽江,击溃与消灭敌人共300多人。初次作战,打了个漂亮仗,士气十分高昂,朱德、周恩来、杨尚昆等首长发电报赞扬“少共国际师”这次战斗“铁拳初试”,勉励广大指战员在胜利中更要百倍提高军事技术,迎接更加艰巨的战斗。1934年4月,红五军团十三师在德胜关抗击从北面进犯的敌人,红三军团主力从敌人右翼,“少共国际师”和三师一部从敌人左侧,向敌人追击,吴高群师长、肖华政委亲临前沿阵地指挥。在战斗快要结束时,一颗重型炸弹在指挥所阵地把吴高群师长炸成重伤,他在临终前握住肖华政委的手说:“亲爱的战友,我大概不行了,共产主义事业要靠同志们完成,请同志们为我们‘少共国际师’争光!为我报仇!”

1934年5月,彭绍辉调任“少共国际师”师长。7月21日,吃了败仗的敌人以6个团的兵力向“少共国际师”所在的石城大脑寨阵地进犯。为了掩护三军团主力转移,彭绍辉师长同广大战友一道与敌人展开了一场残酷的战斗,阵地上树木被打得光秃秃的,连石头地面都一片炽热。有的战友牺牲了还抓住敌人的脚不放,大脑寨变成了埋葬敌人的坟场,敌人的尸体在阵地前堆成了一座座小山。当时红军总政治部《红星报》编辑了《火线上的一年》专辑,有一篇题为《少共国际师在大脑寨上》的文章,高度赞扬了“少共国际师”英勇顽强的大无畏精神。

1934年10月初,中央红军开始长征,“少共国际师”承担了掩护主力部队转移的任务,石城保卫战在“少共国际师”的史册上写下了极其悲壮的一页。由于“左倾”机会主义的盲目指挥,第五次反“围剿”失利,为掩护军团主力转移,“少共国际师”担负起石城保卫战之重任。10月1日战斗打响,敌人动用大炮向我阵地逐段轰炸,然后在督战队的胁迫下,发起集团冲锋。阵地丢失了,战士们组成突击队给夺回来;子弹打光了,勇士们就用石块、大刀与敌人死拼。尽管残酷的战斗使“少共国际师”这支一万余人的部队减员过半,但敌人始终无法越过石城一步,在政委肖华率领下胜利完成阻击任务。

1934年10月12日,正在广昌、石城地带防御作战的“少共国际师”,奉命撤出阵地转移到于都东面的桥背、马头新田坊一带集结。10月14日,红一军团政治委员聂荣臻来到“少共国际师”驻地,为全体干部作政治报告,这实质上是一次长征出发前的政治动员。会后,全师立即行动,投入到紧张的准备工作中。10月15日,部队补充了大批弹药,每人30排~40排子弹,3枚~5枚手榴弹。同时,全师增加了2000名新战士,弥补了连队人员不足的状况。后勤部门为全师人员每人分发了一套棉衣和3双草鞋。1934年10月16日傍晚,“少共国际师”从集结地出发开始长征。

“少共国际师”随红一军团机关向西南行进,黎明前到达上下楼宿营。这天傍晚,“少共国际师”来到于都河边,两岸挤满了前来送行的男女老少群众,有的送来饭菜,有的担来开水,还有的送来衣服和草鞋。送行的场面感人肺腑,离别的情景催人泪下。昔日里,红军与苏区人民鱼水相依、生死与共,如今就要分离,情同断裂肝肠。“小妹送你一双鞋,红军哥哥平安回。”“大姐送你一件衣,红军战士走万里。”许多群众拉住红军战士的手,依依不舍,声泪俱下:“盼你们早点回来,早点回来呀!”这简短的话语重复述说着……

渡过了于都河,红军战士一步一回首,无不以泪洗面。少共国际师政委肖华久久地伫立于都河边,这位少年英雄政委面对告别的于都父老乡亲们满面泪水。“男女老少来相送,热泪沾衣叙情长”……就这样,“少共国际师”踏上了二万五千里长征路。

在长征途中千锤百炼不断成长

“少共国际师”渡过于都河后,为了避免敌机侦察和轰炸,天天夜晚行军。1934年10月21日~22日清晨,“少共国际师”以迅雷不及掩耳之势,通过了赣江,占领城口,接连通过敌人的赣南、粤北之间的第一通道、第二通道封锁线。11月26日,为了掩护军委机关纵队和其他主力部队抗击湘敌四个团的追击,“少共国际师”接连打了几天仗。12月1日等大部队渡湘江后,敌人已逼近“少共国际师”阵地,而且结集全州、桂林公路形成第四道封锁线,并派出一个团直扑全州城北南鲁塘圩。“少共国际师”配合五团佯攻牵制全州敌人,另外两个团与尾追的敌人死打硬拼,保卫了湘西界首地段渡口。下午,“少共国际师”收缩兵力,跑步渡过咸水圩河。另一个团杀出敌人包围圈,抢渡湘江,并于当晚强行军赶上主力。冲破敌人第四道封锁线后,进入黔桂地区,“少共国际师”以四十三团为右翼,于12月25日攻占湘桂公路上的镇远城,歼敌一个营,担任对湖南方向警戒;四十四团、四十五团为左翼,经过苗岭向北能挺进。在苗寨整休后,苗族人民又有许多人加入了“少共国际师”的行列。

1935年1月,党中央在遵义召开政治局扩大会议。遵义会议后,红军进行了整编,“少共国际师”与红一军团主力合编。从此,“少共国际师”结束了它光荣的战斗历程。“少共国际师”是军队青年工作历史和中国青年运动史上的一块丰碑。“少共国际师”虽然仅仅经过了短短一年半的战斗历程,但它是我党我军历史上的辉煌一页,它的精神永远与世共存。

从“少共国际师”走出的开国将领

当年担任过共产主义少年先锋队领导职务的人士,后来成长为党和国家领导人。

胡耀邦:曾任少共儿童局书记、少共中央局秘书长,后来成为伟大的马克思主义者、卓越的党和国家领导人,新中国成立后担任过中共中央总书记。

张爱萍:曾任少共中央苏区中央局秘书长、少先队中央总队部总队长,《少共国际师出征歌》歌词的作者,新中国成立后担任过国务院副总理、国务委员兼国防部长。

从“少共国际师”走出来的开国将领有——

肖华(1916~1985),江西省兴国县人,“少共国际师”政委。新中国成立后曾任总参谋部副总参谋长、中国人民解放军总政治部主任、兰州军区第一政委。1955年被授予上将军衔。

彭绍辉(1906~1978),湖南省湘潭市杨林乡(今属韶山市)人,“少共国际师”师长。新中国成立后曾任中国人民解放军军事科学院副院长,中国人民解放军总政治部副主任、主任。1955年被授予上将军衔。

曹里怀(1909~1998),湖南省资兴县人,“少共国际师”师长。新中国成立后曾任广州军区空军司令员、中国人民解放军空军副司令员。1955年被授予中将军衔。

陈正湘(1911~1993),原名陈逸成,湖南省新化县人,“少共国际师”团长。新中国成立后曾任中国人民解放军铁道兵团第一副司令员、中国人民解放军华北军区副参谋长、中国人民解放军北京军区副司令员。1955年被授予中将军衔。

孙文采(1911~1977),江西省瑞金市人,“少共国际师”第四十四团政治委员、师供给部政治委员。新中国成立后曾任东北军区高射炮师政治委员、军区干部处处长,辽宁省军区政治部主任。1955年被授予少将军衔。

严庆堤(1915~1993),江西省瑞金市人,“少共国际师”战士。新中国成立后曾任中国人民志愿军六十八军副政治委员、政治部主任,中国人民解放军工程兵政治部主任、副政治委员。

杨思禄(1917~),江西省于都县人,“少共国际师”战士。新中国成立后曾任中国人民解放军空军第五航空学校参谋长、兰州军区空军副司令员、福州军区空军司令员、中国人民解放军空军顾问。1955年被授予空军大校军衔,1961年晋升为少将军衔。

张耀祠(1916~2010),江西省于都县人,“少共国际师”战士。40年生活在毛泽东主席身边,负责安排毛泽东主席的衣、食、住、行和安全保卫工作,曾任中央公安警卫师副政治委员、中共中央办公厅副主任兼总参谋部警卫局副局长、成都军区副参谋长。1964年晋升为少将军衔。

江拥辉(1917~1991),江西省瑞金市人,“少共国际师”第43团通信员。新中国成立后曾历任沈阳军区副参谋长,旅大警备区副司令员、司令员,沈阳军区参谋长、副司令员,福州军区司令员。1955年被授予少将军衔。

刘玉堂(1913~1980),江西省兴国县人,“少共国际师”第43团政治委员。新中国成立后曾任中南军区后勤部运输部部长、中国人民志愿军后勤部运输部部长、中南军区后勤部车管部部长、武汉军区后勤部副部长。1955年被授予少将军衔。

罗有荣(1914~1989年),江西省宁都县人,“少共国际师”战士。新中国成立后曾任广州市公安总队政治委员、武汉市公安总队政治委员、武汉军区公安军政治委员、湖北省公安总队政治委员。1962年晋升为少将军衔。

徐光华(1913~2010),江西省赣县人,“少共国际师”卫生部政治委员。新中国成立后曾任中南军区司令部通信处政治委员、军区二局政治委员、中国人民解放军总参谋部三部六局政治委员、河南省军区政治部主任。1955年被授予少将军衔。

谢明(1915~1985),江西省于都县人,“少共国际师”第45团政治委员。新中国成立后曾任中国人民解放军军副政治委员、政治委员,广州军区政治部主任,中国人民解放军工程兵副政治委员,军政大学副政治委员,政治学院副政治委员。1955年被授予少将军衔。

刘少卿(1911~2003),湖北省黄冈县(今黄州区)人,“少共国际师”战士。新中国成立后曾任上海铁路公安局长,华东局副秘书长兼保卫处长,训练总监部陆军训练部副部长,总参谋部军训部副部长、顾问。1955年被授予少将军衔。

谷广善(1909~2007),河北省高邑县人,“少共国际师”卫生部部长。新中国成立后曾任中国人民解放军空军首任后勤部部长,后任修建部部长,国防部五院副院长,第七机械工业部副部长等职。1955年被授予少将军衔。

宋景华(1919~2014),江西省吉水县人,“少共国际师”连政治指导员。新中国成立后曾任中国人民解放军海军炮兵学校政委、第二海军机械学校政委、旅顺基地副政委、北海舰队副政委。1955年被授予少将军衔。

何廷一(1915~2007),原名何廷英,又名何俊卿,福建省长汀县人,“少共国际师”司令部参谋。新中国成立后曾任中国人民解放军空军司令部参谋处长、第二副参谋长兼空军军事检察院检察长、副参谋长、副司令员。1955年被授予少将军衔。

李景瑞(1914~1969),江西省吉水县人,“少共国际师”电台报务员。新中国成立后曾任中央军委电台报务员、中国人民解放军通信兵副主任兼训练部长。1955年被授予少将军衔。

彭盛(1912~1999),江西省万载县人,“少共国际师”连长。新中国成立后曾任第十九兵团政治部组织部部长,中国人民志愿军兵团后方办事处政治委员、组织部部长,志愿军后勤部政治委员,沈阳军区大连第一疗养院政治委员。1955年被授予少将军衔。

谭开云(1914~2003),江西省永新县人,“少共国际师”政治部组织科科长。新中国成立后曾任沈阳军区干部部部长、军区政治部副主任,辽宁省军区政治委员,新疆军区副政治委员,兰州军区副政治委员、顾问。1955年被授予少将军衔。

吴岱(1918~1996),福建省长汀县人,“少共国际师”直属队干事。新中国成立后曾任中国人民志愿军第38军副政委、政委,旅大警备区副政委兼政治部主任、政委,北京军区政治部主任、副政委,中共天津市委第二书记,北京军区顾问。1955年被授予少将军衔。

袁佩爵(1914~1972),曾用名袁能钟、袁润生,江西省泰和县人,“少共国际师”第3团政治处技术书记、师政治部技术书记。新中国成立后曾任中国人民解放军第64军政治部主任、政治委员,旅大警备区副政治委员、政治委员。1955年被授予少将军衔。

赵复兴(1914~2010),湖北省沔阳县人,“少共国际师”连政治指导员。新中国成立后曾任广东军政大学副校长,中南军区公安部队副参谋长,第五步兵学校校长,河南省军区副司令员,湖北省军区司令员,武汉军区副参谋长、司令部顾问。1964年晋升为少将军衔。

用珍贵红色历史价值点亮“少共精神”

战争岁月渐渐远去,少共精神薪火相传

为深入了解这群红色少年的成长历程、革命历程,记者从2009年开始实地追踪采访,先后走访了20多个县。同时,查阅了大量珍贵历史文献,拜访了数位德高望重的老前辈及红军后代,考察了多处革命圣地和著名战争遗址。为此,还多次出国到“少共国际师”发源地——德国柏林实地考察,并撰写发表《追忆中国少共国际师》一文,对“少共国际师”短短一年半左右的生活和战斗历程进行了全面详细阐述,以追思怀念这支英勇不屈的特殊红军部队。《追忆中国少共国际师》一文经中共江西省委党史研究室及国家有关部门审核通过,成为电视剧、电影、纪录片《少共国际师》剧本的重要创作素材。

电视剧、电影《少共国际师》以中央革命根据地反“围剿”为背景,着力描写特殊年代中央苏区的广大青少年在中国共产党和中国共产主义青年团的教育培养下,坚定共产主义信仰、反对封建礼教、投身对敌斗争,由“红小鬼”成长为“少共国际师”红军战士的成长历程,塑造了立秋、正太、猴子、麻脚、子遥、秋崽等性格生动的少年群像。这些英雄少年在列宁学校接受马列信仰,学习文化和军事知识,在苏区的土地革命热潮和反“围剿”斗争中经受了考验。最后,他们响应党中央的号召走向保卫苏区的战场,成为“少共国际师”的少年红军,用青春和生命在共产主义革命斗争史中写下了光辉的一页,最终成长为新中国的开国将领。

“少共国际师”是中国革命史上不可磨灭的一页,这一页突出体现了这些青少年极大的爱国主义情怀;“少共国际师”这面火红的战旗具有很强的感染力、渗透力,是今天广大青少年爱国主义教育最直接、最生动、最有说服力的好教材,更是一部不可多得的红色经典历史故事题材。

“少共国际师”红色精神的传承,可以让今天生活在祖国母亲幸福怀抱中的孩子们深刻了解当年苏区青少年走过的艰辛历程和那可歌可泣的动人故事,感悟当年苏区青少年的成长、生活、学习和战斗的历史过程。

青少年是祖国的未来、民族的希望,在今天改革开放的背景下,对青少年进行爱国主义教育、党史教育、革命传统教育,进一步树立民族自尊心、自信心和责任感,让薪火世代相传,为国家富强、民族复兴不懈奋斗,是伟大而光荣的事情。

“为了共产主义,时刻准备着!”对今天生活在幸福环境中的青少年来说,“少共国际师”少年英雄是永远的偶像和榜样。

用影视告诉青少年一段鲜为人知的真实历史

在反映江西苏区革命历史的影视作品中,《少共国际师》是非常独特的一部。“少共国际师”这个名字对于许多人来说都很陌生,但当年江西苏区那些红色少年英雄的形象以及他们用行动发出的“最后一滴血,为着新中国”的铿锵誓言,至今让人心潮澎湃,久久难以平静。

中国的“少共国际师”成立于1933年江西苏区反“围剿”斗争中,当时成建制地加入红军的作战序列,成为历史上罕见的一支由十六七岁的少男少女组成的红军部队。这在今天和平年代是令人难以想象的,但在腥风血雨的战争年代却是事实。这支部队在反“围剿”和长征过程中浴血奋战、英勇不屈,写下了一部可歌可泣的英雄篇章。一些战士后来成为新中国的开国将领,而绝大多数战士都在战争中英勇牺牲了。

《少共国际师》形象地反映了中国“少共国际师”诞生、授旗、阅兵、誓师、出征的过程,给今天的青少年观众提供了一份英雄主义、爱国主义的生动历史教材,是一部难得的红色题材。“少共国际师”是中国现代史上独具特色的光辉一页,它培育和锻造了像肖华这样一批革命中坚和国家栋梁。把“少共国际师”搬上银幕,这本身就是一件很有意义的事情,对当代少年儿童进行革命传统教育和理想信念教育具有非常鲜明的针对性和示范性。

《少共国际师》描写了列宁学校和“少共国际师”的生存状态,叙述了以立秋、正太、猴子等为代表的青少年投奔革命的具体经历。在革命的大熔炉里,他们进入了列宁学校,学习文化,学习马列,逐步接受了革命思想和肩负天下责任的中华传统教育,知道了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,知道了共产主义就是要消灭一切剥削和剥削阶级,让全体人民都过上好日子等做人的道理和信念理想,后来成为“少共国际师”的一员,以鲜血和生命为中国人民的解放事业立下了汗马功劳。他们的成长过程有很大的代表性、典型性,我们老一辈革命家有相当一部分人就是这样过来的。

时势造英雄,是时代的洪流把这样一批“大字不识一个”的小毛孩子造就成了将才、帅才,成为中华民族的英雄。这对生活在和平幸福年代的青少年,特别是身为独生子女的“小皇帝”和“小公主”们来说,有非常强烈的警示意义,是进行革命传统教育的生动教材。通过对苏区青少年生活状态的描写,以及他们在走投无路下的觉醒,为自己、为父母以及为自己父母所代表的阶级复仇,说明了中国革命的正当性和中国革命胜利的必然性。这在当前形势下,也明白无误地告诉大家和孩子们,我们的共和国是从哪里来的,又应该走到哪里去。历史不能忘记,理想不能背叛,这无疑具有强烈的现实针对性。

对“少共国际师”进行深度思考和表达

《少共国际师》在生动描述赣南苏区列宁小学师生革命斗争故事的同时,站在今天时代的高度上,对这一传统红色题材进行了富有深度的思考、表达和艺术处理,主要表现为“三个融合”。

一是革命理论与传统文化的思想融合。苏区列宁学校是培养红色接班人的摇篮,其教育应该是以马列理论为主。尽管在起初的教学中,学生们与热衷于孔孟国学的老师“良先生”产生了冲突,但最终“良先生”为掩护学校师生而英勇牺牲时,烈火中的“良先生”高声朗诵范仲淹的《岳阳楼记》,画面一转,学生们站在高高山岗上齐声应和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐……”交相呼应,意蕴深远,警示这一千古名句超越了历史和意识形态的局限,融化为中华民族仁人志士的精神象征和中国革命的思想基础。情节虽然有些夸张,但充满革命浪漫主义激情,将优秀的中华传统文化与马列主义精髓和共产主义理想完美地融合在一起。

二是阶级敌对与童真友谊的人性融合。立秋、正太、猴子、麻脚等苏区少年是对白匪军苦大仇深的贫困农家子弟,子遥是白匪军师长的小公子,这原本属于两个尖锐对立阶层的孩子们却一起走进了列宁学校学习,并产生浓厚的纯真友谊,最终一起加入少共国际师。这不仅消解了过去许多同类题材对革命暴力的片面理解和展示,而且赋予红色经典作品以更加富有人性和美好希望的丰富色彩。

三是革命同学与青梅竹马的情愫融合。立秋和细妹是一对青梅竹马的娃娃亲,他们一起走进列宁学校,成为革命同学。主创团队很好地处理了这对矛盾,极力把两个孩子若即若离的情愫和关系表现得十分妥帖可信。随后,立秋加入少共国际师走向保卫苏区的战场,在长征中英勇牺牲,而细妹却留在苏区苦守立秋70年终身未嫁。这个根据流传在中央苏区的真实历史原型而改编的爱情故事,凸显了革命年代忠贞爱情故事的悲情和动人之处。

《少共国际师》并没有全面反映这支在人类军事史上十分罕见的娃娃部队的丰功伟绩,而是将镜头对准了一群只有十六七岁的青少年在进入这支部队之前传奇而苦难的经历,生动细致地刻画了苏区青少年的爱与憎、童心与韧心、聪明与顽强,以及这个年龄段农村孩子特有的幼稚与一根筋。

与同类题材相比,这部以青少年为主角的革命历史影视作品将历史作为背景,突出了人物可爱的性格,写出了苦难中的快乐、沉重中的趣味,严峻的战争生活变得可感可触,以小见大地反映了“少共国际师”这一特殊军事群体的历史存在,透视出艰苦卓绝的时代印迹。

铭记历史不忘先烈,建设中国(江西)红军影视城少共国际师基地

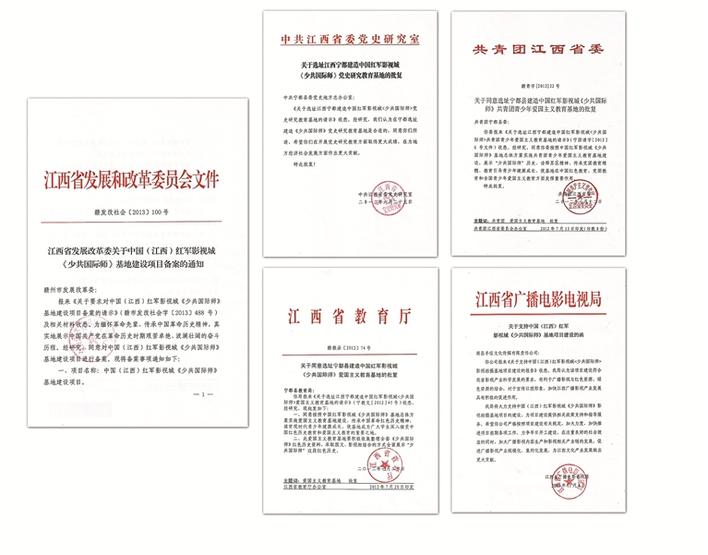

为弘扬少共精神,传承红色基因,更加真实地展示中国共产党在革命历史时期艰苦卓绝、波澜壮阔的奋斗历程,进一步以实际行动传承和推进老一辈无产阶级革命家开创的事业,缅怀革命先辈、传承中国革命历史精神、滋育现代青少年健康成长,延续“少共国际师”这群中国青少年英雄典范的骄傲,充分展示“少共国际师”的光荣历史和精神内涵,促进赣南等原中央苏区革命历史文化遗产的保护和传承,推动影视产业和旅游业的相融发展,提升“少共国际师”的知名度,促进江西省影视产业发展,在江西省委、省政府的高度重视下,中共江西省委党史研究室、江西省教育厅、共青团江西省委、江西省新闻出版广电局和中央相关职能部门大力支持中国(江西)红军影视城少共国际师基地项目建设。江西省发改委进行了依法审查并组织专家实地评估论证,正式批复同意“中国少共国际师摄制组”选址在“少共国际师诞生地宁都”筹建中国(江西)红军影视城少共国际师基地(党史研究教育基地、学生爱国主义教育基地、共青团青少年爱国主义教育基地)。随后,江西省新闻出版广电局将中国(江西)红军影视城少共国际师基地建设项目列为江西省重大影视产业项目,并安排局领导作为少共国际师基地的挂点干部。

中国(江西)红军影视城少共国际师基地的建设,对于用“少共精神”教育激励青少年具有十分重要的作用。基地主要承担爱国主义教育、党史教育、理想信念教育、国防教育、影视拍摄、体验客家民俗文化、红色旅游、休闲度假等功能。

《少共国际师》对当代青少年具有特殊的教育意义,中国的未来寄托在新一代青少年身上,少年强则中国强。要强壮自己的精神和体魄,青少年就不能忘记优良的革命传统,不能忘记革命前辈们是如何从腥风血雨的少年时代走过来的,不能忘记他们为创建新中国所付出的一切,包括鲜血和生命。忘记历史就意味着背叛,习近平总书记提出要“不忘初心,牢记使命”,让青少年铭记历史,不忘先烈,激励他们艰苦奋斗,共创美好生活,实现“中国梦”,是一件功在千秋的伟业。(本文配图由本报记者李兴文提供)