□ 袁中海 肖小月

□ 本报记者 曾 华

赤水市位于贵州西北部,地处云贵高原与四川盆地的过渡地带,与四川泸州市接壤,因神秘美丽的赤水河贯穿全境而得名。全市幅员面积1852平方公里,辖11镇3乡3个街道,总人口31.4万人。赤水生态良好、旅游资源富集,是全国唯一以行政区命名的国家级风景名胜区,素有“丹霞之冠”“千瀑之市”“竹子之乡”“桫椤王国”“长征遗址”之美誉。全市森林覆盖率82.85%,位居贵州第一、全国前列;空气负氧离子含量每立方厘米5.2万个,生态环境状况指数多年稳居全省第一。

自1990年赤水市首次提出“生态立市”以来,历届市委、市政府始终坚持把生态优先作为立市之本,坚持走“生态产业化、产业生态化”的绿色发展道路,坚守生态和发展两条底线,既要绿水青山也要金山银山,生动诠释了“生态美、产业强、百姓富”的有机统一。

坚定不移守牢生态底线

大力实施“山水林田湖草”生态保护与修复工程,划定生态功能保护、自然资源利用和环境质量安全“三条红线”,持续开展自然保护区“绿盾”、森林保护“六个严禁”、环保“六个一律”行动,全面推行“河长制”,严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单,牢牢守住绿水青山。

认真实施国家天然林资源保护工程、退耕还林工程、“增彩添色”工程和“月月造林”行动,落实天然林资源保护工程森林管护171万亩、退耕还竹40万亩,森林覆盖率由2000年的63.4%提高到82.85%,竹林面积达到132.8万亩。经监测,赤水河排入长江的泥沙量每年减少近400万吨,为长江上游筑起了一道天然的绿色屏障。

全面推进治污治水工程,建成15个城镇生活污水处理厂、2个工业污水处理厂、64个村级污水处理设施、1个垃圾无害化分类处理厂和14个垃圾压缩站,实现城乡污水垃圾处理全覆盖;完成全市公交车和出租车清洁能源改造,建立和完善机动车尾气检测和管理体系;建成城区空气环境质量自动监测系统和出境断面水质自动监测系统,实现水功能区达标率、城镇集中式供水监测率、饮用水水源地水质达标率、饮用水卫生合格率100%;建成长江中上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区赤水河增殖放流站,严格落实河长巡河制度,严厉打击非法捕捞、非法开采、非法排污等破坏生态的不法行为;建成集森林防火、水质和空气质量监测、森林病虫害防治应急处置为一体的大数据生态监测系统。

坚定不移发展生态经济

依托生态优势,大力发展生态农业、生态工业、生态旅游、绿色城镇四个生态特色经济,促进一二三产业融合,将绿水青山变成金山银山。

坚持突出特色,围绕“十百千万”工程(10万亩金钗石斛、100万亩丰产竹林、1000万羽乌骨鸡、3万亩生态鱼),优化农业产业结构,大力发展生态农业,提高绿色农产品高质量、规模化发展。成功创建国家级出口食品农产品质量安全示范区、国家级生态原产地产品保护示范区,正在创建国家级有机产品认证示范区,推动农业“接二连三”。截至目前,全市种植原生态金钗石斛9.1万亩,培育丰产竹林基地78万亩,年出栏赤水乌骨鸡1000万羽,建成生态水产养殖1.3万亩,特色产业规模化、集约化发展已基本形成。2017年农村居民人均可支配收入11,134元、同比增长10.3%,为赤水市成为2016年贵州省唯一一个实现“精彩脱贫”“漂亮出列”的县(市)夯实了坚实的产业基础。

坚持走绿色低碳循环发展之路,大力发展生态工业,以供给侧结构性改革为主线,以延长产业链为重点,着力打造以“纸制品、家具、特色食品药品、竹集成材、新技术新材料”为主的500亿元产业集群园区。园区现有竹加工企业42家,特色轻工业企业55家,特色食品药品企业24家,电子信息企业12家。2017年全市规模工业企业83家,实现工业增加值41.3亿元,其中生态工业比重达90%以上。

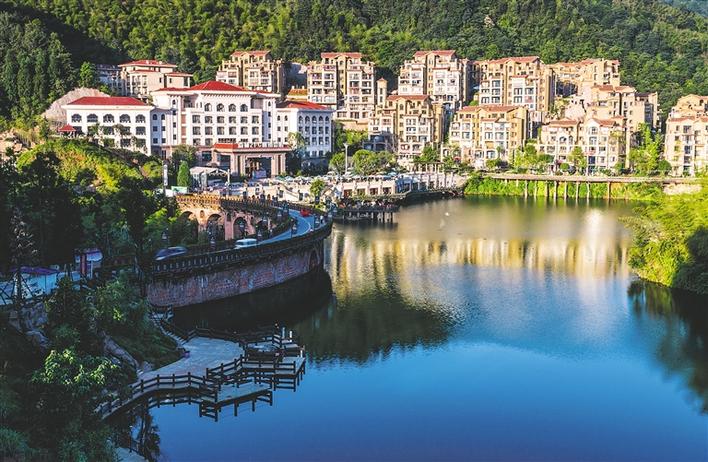

坚持“全景赤水·全域旅游”理念,以打造“国际休闲旅游康养度假目的地”为目标,大力发展生态旅游,充分展示赤水生态产品价值。大力实施“创A工程”,目前已创建国家4A级景区5个,正在创建3A级景区17个、4A级景区2个、5A级景区1个;以红岩洞天、望云峰、黔北四季花香等13个休闲观光农业园为载体,加快发展乡村旅游。依托中国长寿之乡、全国康养旅游示范基地“两大品牌”,高水平打造天鹅堡、天岛湖等休闲旅游康养度假区。2017年接待游客1634万人次,增长36.1%;旅游综合收入达185亿元,增长36.8%,赤水旅游已成为贵州山地旅游“井喷式”增长的一面旗帜。

坚持以城促产、以产兴城、以景聚人的理念,重点围绕旅游新老“六要素”,完善城市功能和配套设施,深入推进城市美化、亮化、绿化、净化、文化等工程,大力打造绿色城镇,城市面貌焕然一新。目前已建成30里河滨景观休闲步道和13条50公里城市骨干道路,城市建成区面积达19平方公里,形成承载20万人口的城市构架;建成四星级以上酒店11家,全市现有接待床位3.2万张。以绿色小城镇带动美丽乡村建设,重点打造官渡、旺隆等“六型”示范小城镇和天台凤凰、复兴张家湾等6个美丽乡村示范点。

坚定不移弘扬生态文明

在推进生态保护与修复工作中,赤水切实履行生态责任,以列入全国领导干部自然资源资产离任审计和自然资源资产负债表编制试点县(市)为契机,不断巩固生态红线划定、水资源有偿使用、自然资源登记确权、生态补偿、环境污染第三方治理、河长制等“六项”制度成果。

借助贵州省发改委与美国保尔森基金会、大自然保护协会签署《战略合作框架协议》,推动国家生态产品价值实现机制试点县(市)建设;积极开展碳排放权交易、生态环境保护治理、生态产品价值评估核算、生态产品价值挖掘和交易市场培育、政策制度体系创新等方面的探索,深学笃用习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的科学论断。

坚持“生态优先、绿色发展、共建共享”的发展理念,设立“8·2”丹霞自然遗产保护日、“6·5”生态践行日,将主题日活动与日常宣传有机结合,统筹生态文明宣传和精神文明建设,开展“绿色理念”、低碳生活进机关、进社区、进家庭、进学校、进企业和“桫椤课堂”“生态农庄”等活动,推动“山上有生态”向“心中有生态”地提升。

在历届市委、市政府驰而不息的“生态接力”下,赤水始终坚持在保护中发展,在发展中保护,牢牢守住两条底线,久久为功,绿水青山正在变成金山银山,生态保护与经济发展实现了深度融合,特色突出、成效显著。拥有中国丹霞世界自然遗产地、国际最佳休闲旅游城市、国家级风景名胜区、中国优秀旅游城市、中国长寿之乡、全国绿化模范城市、全国旅游标准化示范城市、国家生态市、全国卫生城市、中国康养旅游示范基地、国家生态旅游示范区等64张世界级、国家级名片,被《国家地理杂志》评选为“中国最美丽的地方”。

赤水——一个崭新的现代化国际生态文明城市,正在迈向更加美好的明天!

(本文配图除署名外均由赤水市委宣传部、市发展和改革局提供)