□ 刘庆柱 彭莎莎 姚金莹

□ 本报记者 王 志

莘县是山东省聊城市辖县,位于山东省西部、聊城市西南部,冀鲁豫三省交界处。莘县地近中原,历史上沟壑纵横,交通便利,物产丰富,是兵家王侯“逐鹿”的必争之地。

莘县历史文化积淀深厚,近年来,莘县县委、县政府紧紧围绕“文化强县”的目标,依托古城的秀丽自然风景、古朴的人文景观,充分利用历史文化、红色文化、绿色文化等资源,实施乡村记忆、历史文化展示和红色文化挖掘等工程,全力打造莘县特色文化品牌。近日,记者一行对这片历史悠久的文化热土进行了探访。

古老的地名语词文化

据考证,莘县为龙山文化遗址所在地,在距今4000多年前的原始社会新石器时代晚期就有人类居住。从地理位置上看,这里地处黄河故道,因草随水长,人依草生,古人类就对这块沃土有所开拓,并形成了一个个聚落居地,并孕育着莘县地名的产生。

莘县县委宣传部负责人介绍道:“据《方舆纪要》载,秦始皇(赢政)兼并六国、罢侯置守,分天下为三十六郡,莘县属东郡,时为阳平县,此后几度更名,秦时为阳平县,南北朝北齐时改为乐平,北周改曰莘亭县,隋朝又恢复阳平,曾改曰清邑,后又改曰莘县,沿用至今。”另据莘县的地名资料来看,早在战国时期业已形成的地名流传至今有15条,如马陵、道口等。这些地名多半是依地物地貌为命名特征。

自秦至元代形成的地名约有300多条。秦统一全国后,基层行政单位设有乡、里、亭,如炉里、王亭等名称。汉代大兴地主庄园,在村庄周围修造围墙,以防卫所用称寨,如大王寨、百寨等,这些名称构成了莘县许多地名的通名。三国时期,魏踞中原,曹操在此大搞屯田,张屯、大屯等名称由此而来。隋唐时期,佛教盛行,寺院林立,由此产生的地名有舍利寺、观城等。至元代,为了加强通讯联络,在主要交通要道上设驿站,凡十里设一铺,如十里铺、王铺等由此而得名。明清两代,该县人口、村庄、地名猛增,产生并沿用下来的地名多达1000多条。

该负责人介绍说:“莘县境内属太行山隆起以东的下沉地带、黄河下游冲积平原,境内属暖温带季风气候区,四季分明,光照充裕,雨势同季。优越的自然条件,极利人类和动植物生息繁衍。据对全县1000余个自然村分析,以姓氏命名的地名有500余条,如张庄、李庄等;以地物地貌命名的有200余条,如山谷、流水坑等;因事奇闻命名的有150余条,如车川口、马捞庄等(马捞庄的典故是,从前有一人在井边饮马,不慎掉入井中,马就站在井边将缰绳扔入井中拖出井中之人,人称该村为马捞人庄);以历史遗址及人物、姓氏、墓地、故居命名的有100余条,如李大人庄、太子张庄等;以人名命名的有10余条,如李名杨、王顺延等,另外有近80条其他方式命名的村落。总之,全县的居民点地名语词鲜明地揭示了境内地形特征,形象地展现了莘县黄河故道的地理景观文化。

深厚的历史古迹文化

悠久历史和独特的地理景观,使文物古迹遍布莘县全境。重大的历史事件,知名人物共同造就了莘县深厚的历史文化。该县文物古迹多而全,从上古时代到隋唐以后,各个时期多有遗存。如古城、古庙、古塔、古墓、古宅等一应俱全,且有些具有重要的历史地位。

当地人员为记者重点介绍了古塔和古庙。古塔即莘县塔,坐落于城中心,相传是一座存放高僧骨灰的佛塔,当地人因塔上栖息一种体形较大的铁皮燕子而称其为“燕塔”,旧县志中称“古塔”“宝塔”,外地人则称“莘县塔”。如今的燕塔是莘县的标志性建筑。

旧塔建于北宋治平元年(1064年),竣工于金天眷二年(1139年)。为楼阁式13层平面八角型砖塔,塔底层东西长23米,南北长22米,高40多米。塔有四门,入北门可攀至顶部,南门内有一尊石雕女神像。塔内藏有五部北宋刻本《妙法莲花经》,一部写本《陀罗尼经》,一个精致的小银塔和一具石函(棺)。小银塔用银质薄片砸合而成,造型优美,玲珑剔透。石函内有水,水上漂浮着银质薄片船,水内有舍利子。历史上多被用作军事瞭望台。古塔坐北朝南,共13级,为楼阁式青砖木柱结构,塔体八面,每层四门,通高66.7米,塔基南北径长22米,东西径长23米,占地面积371平方米。

据旧志载,塔顶有铜笼可容20余人,望70里,曾为“拒寇护城”起过重要任用。明清代曾数次维修,邑人亦“迭赋鹿鸣”,将塔视为莘县的骄傲和莘城的象征。

莘城一带百姓旧有正月十六登塔,十月十八日赶庙会之俗。银塔属板金工艺,玲珑剔透、工艺精湛,令人叹为观止,经书、银塔现存山东省博物馆,石函存县文物室。1981年、1982年《文物》杂志对其历史、科学和艺术价值作了高度评价。2009年10月,重建燕塔落成。新建燕塔仍为八面13层,第13层修莲花宝顶,宝顶下是4尊面向东西南北的四面佛,13层外廊墙壁设计了108个佛龛。具有古典特色的古塔巍峨耸立在县城中心地带。塔内设步行梯和电梯,每层皆安装外回廊,以利观瞻。整座塔造型美观,结构合理。

燕塔广场前有《孔子讲学》石塑,周围石碑上有孔子周游列国的画像石,并配有清晰地文字介绍。进入广场里也有形状大小等同的画像石,上面罗列了在莘县发生过的古迹传奇故事。如《孙膑学艺》《刘备寻马》《野猪林》《十字坡》《中原移民》等。

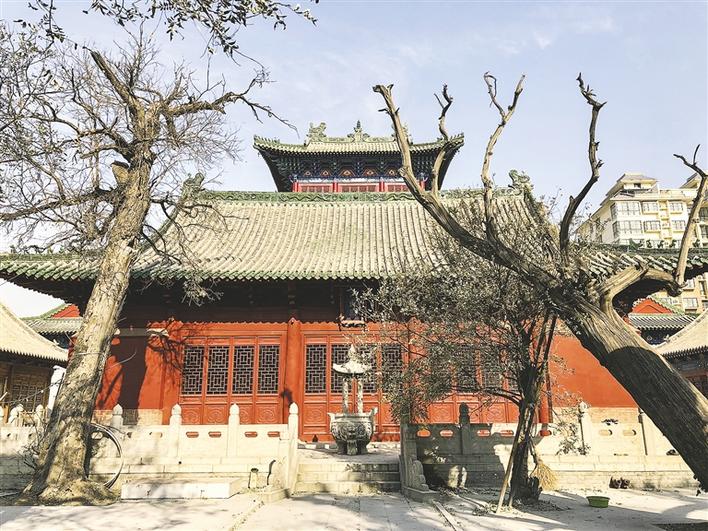

古庙即莘县文庙,又称孔庙,是尊祀孔子的地方,是一座清幽典雅的院落,被列为省级文物保护单位。始建于明洪武三年(1370),1990年被定为市级文物保护单位。主殿大成殿面阔5间,进深3间,单檐歇山式,木柱和梁架为元末明初的杨作物,是山东省现存古代建筑中较少见的。文庙占地面积2439平方米,大成殿的木柱和梁架风格古朴,有元末明初的特征,具有较高的文物价值。文庙正在重新修建,文庙内现仍保留下古代石碑,主要有雍正九年《圣训碑》、乾隆二十年《平定准噶尔告成太学碑》。此外,院内有古槐1棵,古柏4棵,古藤1棵,均有数百年树龄,使得文庙显得庄严和肃穆。

打造特色文化品牌

莘县历史源远流长,有过辉煌的历史,是中国古典文学名著《水浒传》主要故事发生地,境内有丰富的历史文化旅游景点。

古观国、卫国、武阳郡、莘州等都有过文明发展、富庶繁华的一页。徒骇河源头、马颊河环流、固若金汤的黄河外堤、高耸云端的莘县宝塔、知名度甚高的古战场马陵道以及一代贤相伊尹的发祥地莘亭耕处等,留下了不少历史名人的足迹和传世诗篇。之前由于多方面的原因,莘县的许多古迹和景点没有得到应有保护、开发和利用,在全面振兴莘县文化发展的今天,大力发掘本地旅游资源,对于宣传莘县、促进内外交流、发展第三产业,无疑具有十分重要的意义。

莘县在丰富群众文化生活公共文化服务体系建设方面取得的明显成效,为经济社会发展提供了有力保障。

记者采访中了解到,莘县积极对接融合聊城“江北水城”游,制定了《乡村旅游发展总体规划》,以美丽乡村建设为契机,统筹规划、协调推进独具特色的冀鲁豫边区红色文化游和绿色生态观光游,着力打造“红色文化甲齐鲁,绿色蔬菜冠中华”的莘县旅游品牌,努力形成山东省西部旅游产业新的增长点。该县紧抓建设国家级农业科技园区的机遇,实施了中原现代农业嘉年华项目、莘县柏庆温泉度假村等一批绿色生态休闲旅游项目。其中,中原现代农业嘉年华项目是国家级农业科技园区,集科技农业与休闲农业于一体,建设后将成为5A级国家农业公园。

同时,莘县加大红色资源保护开发力度,相继建设了中共山东省委重建纪念馆等15处革命旧址或场馆,在丈樱路两侧形成了纵贯全县南北80公里的红色文化长廊,获首届山东省政府文化创新奖,成为山东省党史教育基地、国防教育基地和关心下一代教育基地。

在不久前召开的莘县文化建设座谈会上,县委书记张国洲表示,党的十九大报告中对文化建设提出了新的、更高的要求,这是我县文化发展建设重要的指导思想,我们要不折不扣地贯彻执行。

张国洲强调,莘县文化建设要有新的突破,必须探讨全县文化建设新体制、新机制,提升文化建设的档次,培养更多高素质的文化人才。莘县文化建设的新体制、新机制,要把更多的文化人才组织起来,通过政府搭建的平台,更好地发挥各文化协会的作用。通过新的组织架构,共同打造文化大县,用这个共同愿景吸引更多的文化人才,凝聚更多的文化创新力量。

张国洲指出,文化建设离不开政府的统领作用,县委宣传部、县文广新局等全县文化部门要充分发挥自身文化管理职能,充分利用和盘活燕塔广场、文庙、文化馆等现有文化资源的作用,更好地满足群众对文化生活的需求;加大政府文化建设投入力度,吸引更多的民间资本,挖掘出更多的文化资源;加大文化队伍建设,吸引更多的民间文化组织投入到文化大县建设热潮中来。

挖掘和弘扬莘县优秀地名文化,大力提升“千年古县”的知名度,必将使“莘县”成为扩大改革开放的知名品牌和推动全县经济社会发展的无形资产,为全面落实“文化强县”目标锦上添花。

(本版图片均由王志拍摄)