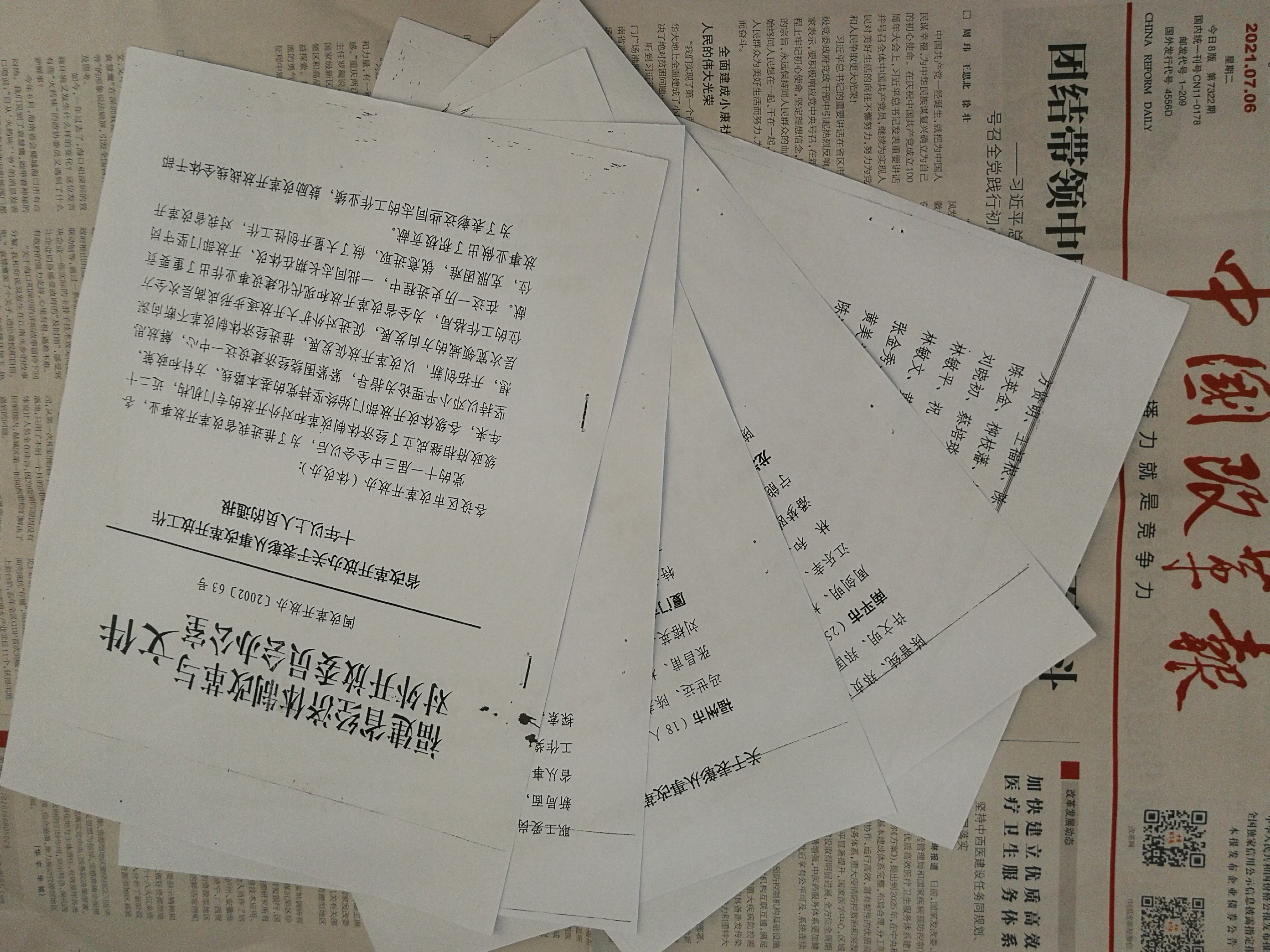

△ 资料图片:福建省改革开放办关于表彰从事改革开放工作十年以上人员的通报。

现年77岁的体改老兵刘鸿园,珍藏着一份21年前的通报表彰文件。

2002年6月,福建全省219位在改革开放战线工作10年以上的同志,被授予“长期从事改革开放工作奖”。时任武夷山市体改委主任的刘鸿园,正是这一殊荣获得者。

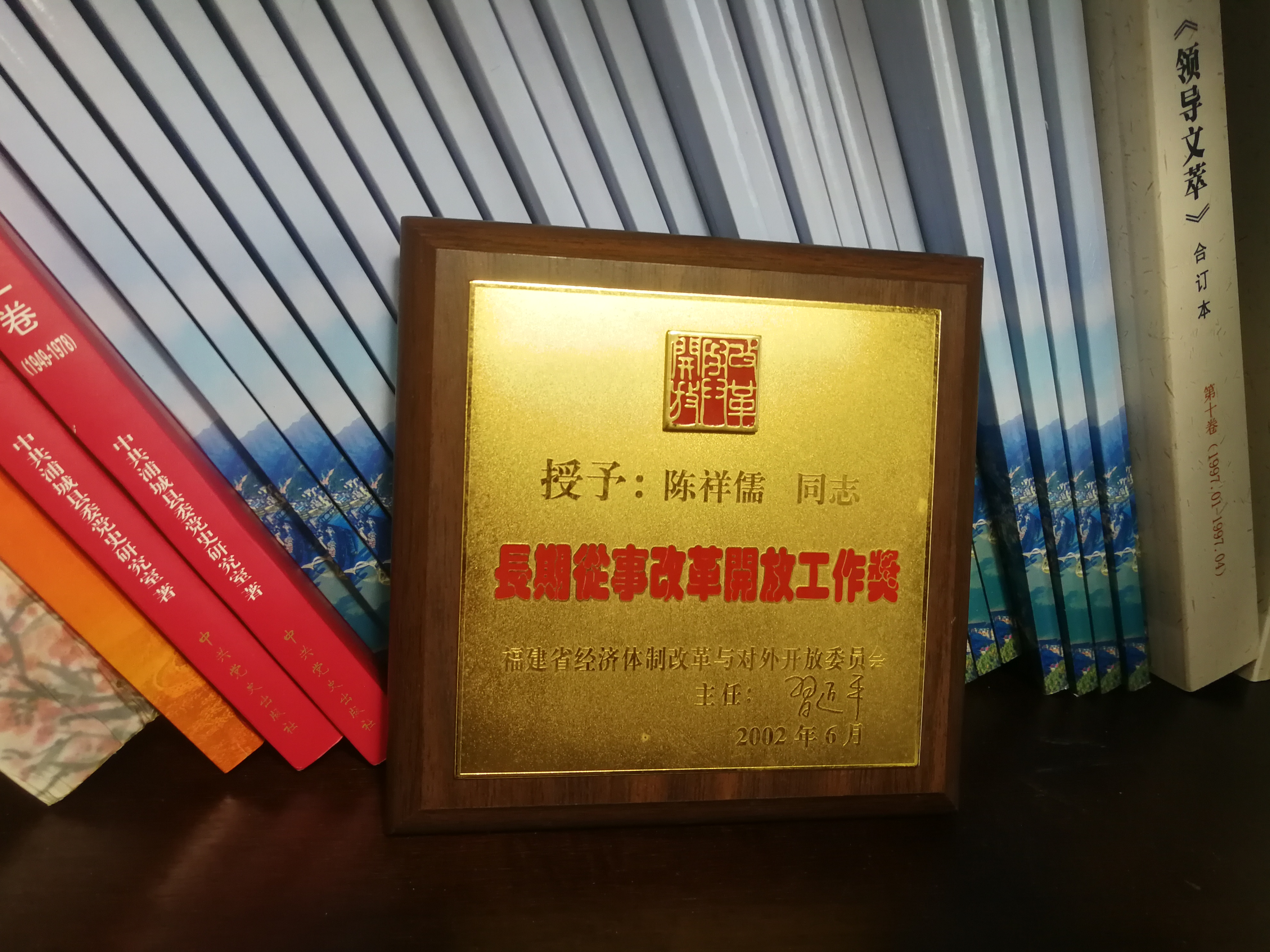

“这块奖牌上有习近平同志亲笔签名”

“这块奖牌上有习近平同志亲笔签名。”刘鸿园拿出一块四四方方的小奖牌,金底红字,落款是福建省经济体制改革与对外开放委员会,主任:习近平(时任福建省省长)。

“武夷山作为全国首批对外开放县市,是当代中国用好改革开放关键一招的缩影。”2006年,刘鸿园从任职12年的武夷山市体改委主任岗位退休,至今对武夷山景区的发展状况记忆犹新。

1992年,刘鸿园作为改革“操盘手”从武夷山市委政研室调任武夷山风景名胜区管委会党委副书记兼纪委书记时,武夷山景区曾面临“管人的不管山,管山的不管人”“掏腰包的不赚钱,赚钱的不掏腰包”等行政管理体制和利益分配体制问题。如今,从国家级风景名胜区到世界自然与文化遗产,再到国家公园的高质量发展,武夷山人依靠改革走出了一条完善环境治理、助推绿色发展的新路径,为新时代生态文明建设实践写下浓墨重彩的一笔。

2021年3月,习近平总书记在武夷山考察调研时,不仅关注当地的茶产业发展和生态文明建设情况,还高度点赞20多年前发轫于南平市的“科特派”制度创新。今年11月27日,由南平市延平区等10多家单位共同起草的我国第一个国家层面的科技特派员服务标准正式发布实施,习近平总书记在福建工作期间亲自倡导、亲自部署、亲自推动的“科特派”制度,持续擦亮“金字招牌”。

在南平市延平区,从原县级南平市体改委走出的三位“长期从事改革开放工作奖”荣誉获得者,至今难忘在改革开放战线工作的点点滴滴。

△ 资料图片:2021年七一前夕,南平市延平区,从原县级南平市体改委走出的三位“长期从事改革开放工作奖”获奖者,时隔20年后再聚首。从左至右分别为周剑明、陈祥儒、刘启财。

△ 资料图片:福建长期从事改革开放工作奖,奖牌主人陈祥儒今年已90岁高龄,是南平市延平区改革的“活词典”。

今年90岁高龄的陈祥儒,1993年从原南平市体改委主任一职退休后,曾出书回顾难忘的改革工作历程,是延平区改革的“活词典”。1984年参加体改工作的周剑明,从一名“新兵”逐步成长为主政体改部门的正处级领导干部,2015年退休后担任南平市老区建设促会副会长兼秘书长。2022年从南平市延平区政协主席退休的刘启财,曾从事经济体制改革工作18年,目前担任延平区企业与企业家联合会第三届理事会会长。

从1995年县级南平市改为延平区,到2014年国务院批复同意地级南平市从延平区迁址建阳新区,南平依靠集成改革实现了生态“高颜值”与经济“高素质”齐头并进。忆往昔,三位“体改人”对南平城乡和福建全省的发展变化感慨良多。

福建地处东南沿海,得改革开放风气之先,习近平同志曾在这里工作17年半时间。从国企改革到“晋江经验”,从生态省建设到“数字福建”,从“马上就办”到简政放权,从集体林权制度改革到“科特派”制度……20多年来,习近平在福建的改革探索和实践一步步变为现实。

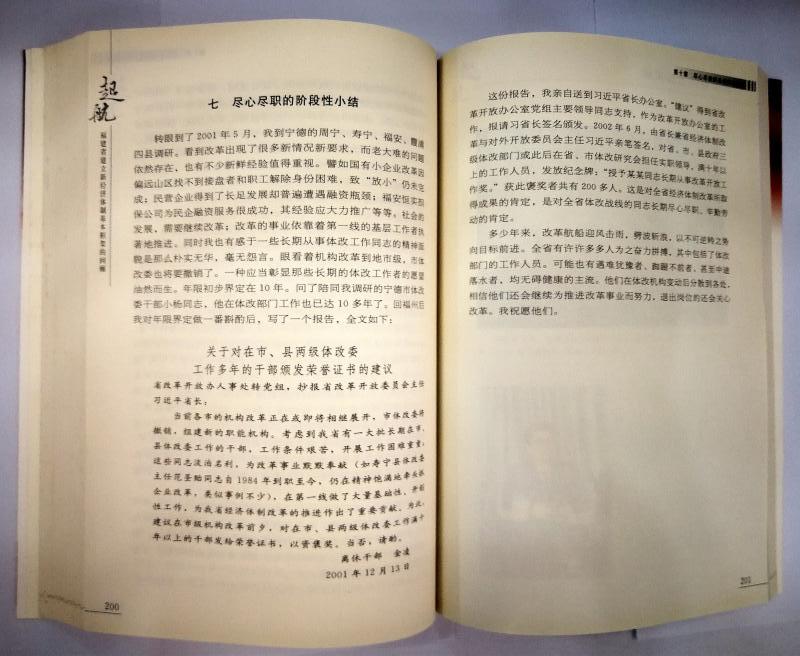

“我亲自送到习近平省长办公室”

改革开放,关键在人。1932年出生的原福建省体改委离休干部金凌,1986年1月至1994年2月曾主持省体改委日常工作,后担任福建省经济体制改革研究会首任会长。她既是福建省“长期从事改革开放工作奖”的荣誉获得者,也是该奖项建议的起草者。

据金凌在书中回忆,2000年初,政府体改部门机构改革已到地市级,未来将不再作为独立机构保留,但改革的事业依靠着第一线的基层工作者仍在显著推进。比如2001年5月,她到宁德市寿宁县调研,县体改委主任范圣贻1984年起就在体改部门工作,机构撤并前“还在劲头十足地抓企业改革”。

△ 资料图片:原福建省体改委离休干部金凌在书中回忆,她亲自将报告送到习近平省长办公室。

2001年12月13日,金凌以个人名义起草的《关于对在市、县两级体改委工作多年的干部颁发荣誉证书的建议》,得到福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室党组主要领导的支持。金凌说,“这份报告,我亲自送到习近平省长办公室。”“作为改革开放办公室的工作,报请习省长签名颁发。”

2002年6月,由时任福建省省长兼福建省经济体制改革与对外开放委员会主任习近平亲笔签名,对福建省、市、县政府三级体改部门或此后在省、市体改研究会担任实职领导,满十年以上的工作人员,发放纪念奖牌并通报表彰,获此褒奖者共219人。

改革航船迎风击雨,改革人勇立潮头。20余年过去了,当年的“体改人”因机构转隶走向新的岗位,目前许多人已过退休年龄,但“改革不停歇,开放不止步 ”,改革已成为“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建最亮的底色。

得益于改革开放45年的发展,如今的福建,从城乡不平衡、山海不协调的半封闭状态走向全方位开放,从工业基础十分薄弱到初步建成现代产业体系,从温饱不足到基本实现全面小康,从昔日海防前线变为繁荣发展的开放前沿。党的十八大以来,福建经济总量连跨4个万亿元台阶,22022年达5.3万亿元人民币、居全国第8位,人均地区生产总值突破12万元。

“从改革开放初期着力清除体制机制障碍的经济体制改革,到如今各个领域全方位发力的全面深化改革,福建广大干部职工在改革开放一线做了大量基础性和开创性工作。”福建省经济体制改革研究会常务副会长、秘书长陈隆焕说,“改革开放走过45年壮阔征程,习近平总书记当年亲笔签名的这块奖牌,小奖牌大故事,凝聚的是厚重的改革开放故事,再次印证了总书记始终重视改革、大力推动改革,以及对改革开放一线干部工作的重视和肯定。”

(中国发展改革报社记者 丁南 文/图)