六月的乐山,三江奔涌,群山叠翠。6月25日,记者随“2025万千气象看四川”采访团深入乐山市,一幅文旅深度融合的立体画卷正徐徐展开——故宫文物南迁陈列馆里的烽火记忆与数字光影交织,上中顺街区的古城墙根飘来咖啡香,苏稽古镇的跷脚牛肉汤锅沸腾着千年烟火。这座拥有乐山大佛与峨眉山双世界遗产的城市,正以文化为魂、以创新为翼,在保护与开发的平衡中,书写着文旅融合的“乐山答案”。

文物活化:让烽火记忆照进现实

在乐山高新区安谷镇,一座由祠堂改建的建筑群在阳光下庄严肃穆——这里是刚刚完工的故宫文物南迁陈列馆,全国现存规模最大的故宫文物南迁主题馆。2025年4月,当最后一块展板安装完毕,这段曾被时光尘封的“文化抗战”传奇,终于有了最完整的物质载体。

“1939年,16647箱故宫文物秘密运抵乐山安谷,一藏就是八年。”陈列馆讲解员的声音带着历史的厚重,“当时故宫人用竹篾编织的‘箱笼’包裹文物,在祠堂、堆栈搭建木架防潮,甚至用糯米浆混合石灰封堵墙缝。”主馆宋祠内,“典守壮歌”主题展通过1:1还原的文物装箱场景、泛黄的守护日志、磨损的扁担麻绳,将参观者拉回那段“视国宝为生命”的岁月。尤为震撼的是第三展厅的数字长卷,当游客走过感应区,墙面便动态呈现文物从北平出发、经三路西迁、最终东归的壮阔路线,16647个光点代表着16647箱文物的迁徙轨迹,其中9361个光点在乐山安谷区域长久停留,印证着“乐山八载,功侔鲁壁”的历史评价。

与主馆一墙之隔的欧阳道达旧居,如今变身“文物南迁守护者纪念馆”。玻璃展柜里,当年守护队员的袖章、煤油灯、手写值班记录静静陈列,而隔壁的多媒体厅正循环播放着乐山村民口述史:“我爷爷当年帮着抬箱子,说箱子上都贴着‘故宫’红印,比命还金贵。”这种“文物+口述史+数字技术”的展陈模式,让冰冷的文物有了温度,也让“文化抗战”的精神内核可感可触。

“陈列馆不仅是历史见证,更是文旅融合的新引擎。”乐山市文旅局负责人介绍,馆群规划了文创专区、研学基地和“故宫咖啡”体验区,首批推出的“文物南迁”主题文创产品——如以箱笼为原型的文具套装、印有迁徙路线的丝巾等,已在试运营期间售罄。2025年故宫博物院建院百年庆典之际,这里将正式开馆,预计年接待游客量可达30万人次,成为连接乐山自然遗产与人文遗产的关键节点。

古城新生:当千年街巷遇见数字未来

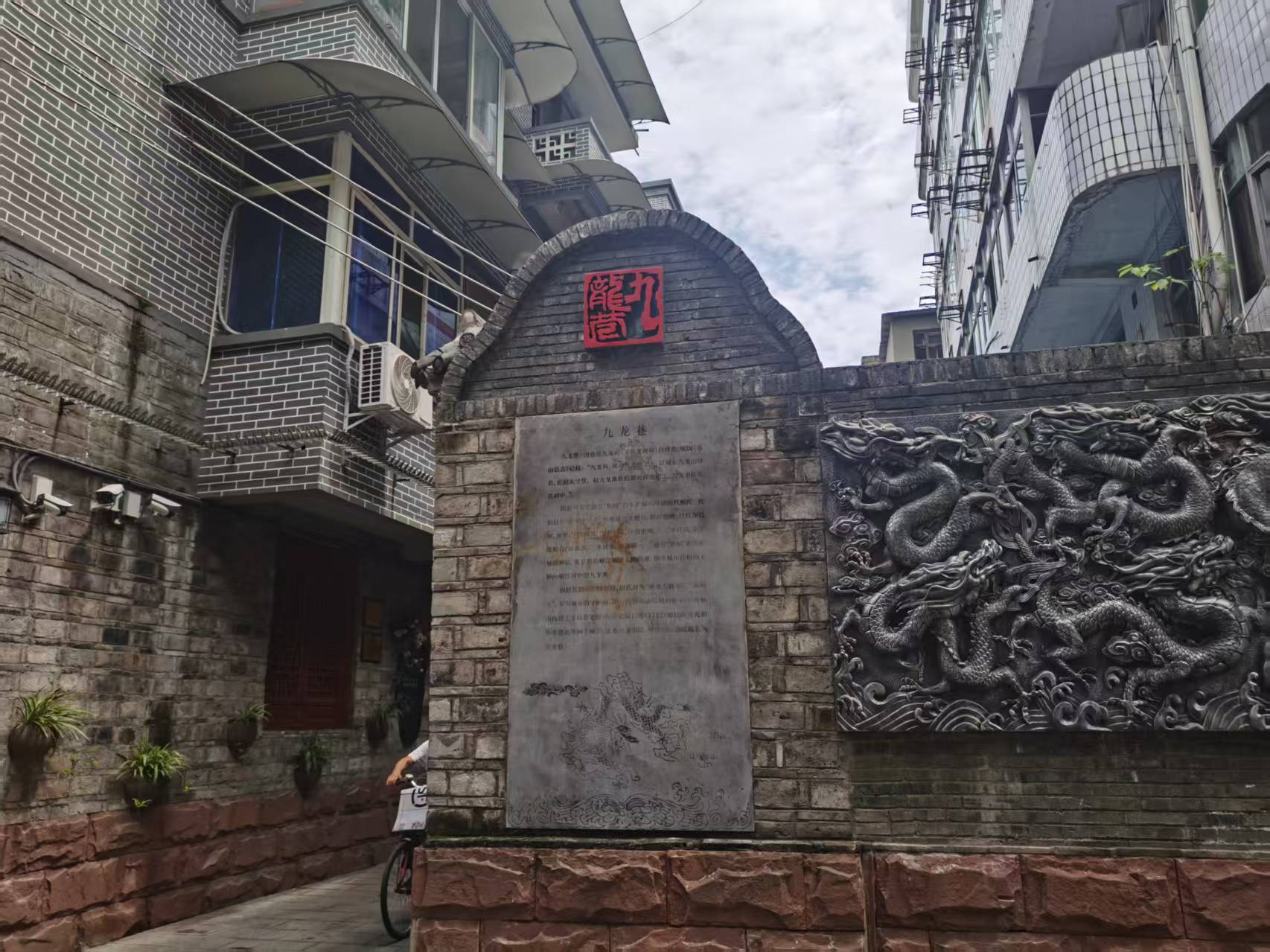

从安谷镇驱车半小时,便来到乐山老城核心区的上中顺特色街区。青石板路上,身着汉服的姑娘与扛着单反的游客擦肩而过,转角处的网红咖啡馆里,年轻人正用AR眼镜“解锁”百年前的城墙故事——这幅传统与现代交融的画面,正是乐山推动“景城一体”发展的生动缩影。

“上中顺取名于上河街、中河街、顺城街三条老街,这里保留着明清时期的古城墙基址和嘉州古城的‘凤形’格局。”街区讲解员指着地面镶嵌的铜制地图介绍,2024年这里接待游客400万人次,旅游收入4.5亿元,而2025年1-5月已接待180万人次,收入2亿元,增速显著。这份亮眼成绩单的背后,是乐山对历史文化街区“修旧如旧、活化利用”的创新实践。

在皇华台历史文化街区,一座由老图书馆改造的“嘉定书院”正在紧张施工,这里将采用“博物馆+文化馆+书店”的复合模式,预计10月开放。而不远处的龙神祠遗址,已变身为沉浸式剧场,每晚演出的《遇见乐山》利用全息投影技术,让观众“穿越”到清代嘉州的商贸盛景。最令人称奇的是古城墙遗址旁的“时空长廊”——游客戴上VR设备,就能看到1939年文物南迁时,搬运工们沿着城墙根运送箱笼的历史场景,虚实交织间,历史与现实完成了一场跨越时空的对话。

“我们不仅要让游客看风景,更要让他们读懂文化。”街区运营方负责人指着手机小程序说,“扫码进入‘嘉州古城数字导览’,可以AR打卡14处文物点,收集‘城墙砖’‘丝绸币’等虚拟道具,兑换非遗体验课。”这种“科技+文旅”的玩法,让古老街区焕发新生机,2024年街区内非遗体验店营收同比增长80%,“嘉定大绸”文创产品更是成为年轻人追捧的“国潮”单品。

沿着滨江步道前行,巨型睡佛的轮廓在江雾中若隐若现,对岸的乐山大佛与脚下的古城墙遥相呼应。这种“自然遗产+人文遗产”的独特景观组合,正是乐山打造“全球景城一体发展样本”的底气所在。如今的上中顺,已不再是单纯的旅游景区,而是成为本地人休闲、外地人打卡、文化人创作的“城市会客厅”。每天傍晚,老茶馆里的川剧座唱与街头艺人的民谣弹唱相映成趣,诉说着古城永不褪色的烟火气。

古镇焕彩:非遗美食撬动产业升级

午后的苏稽古镇,峨眉河畔的茹公桥上车水马龙,十七孔的石桥下,鱼鹰在水面掠过,桥边的跷脚牛肉店里,牛骨汤的香气弥漫整条古街。“老板,来碗跷脚牛肉,配份血旺!”操着各地口音的食客们围坐在矮桌旁,用筷子夹起烫熟的牛肉,蘸上秘制辣椒面,大快朵颐——这幅充满生活气息的场景,正是苏稽古镇文旅融合的日常写照。

“苏稽始建于隋朝,距今1400多年,这里曾是南丝绸之路的重要驿站,明清时期‘嘉定大绸’远销南洋,现在是‘中国跷脚牛肉之乡’。”古镇讲解员站在非遗馆前介绍,2025年1-5月,苏稽接待游客465万人次,旅游收入5.02亿元,同比增长15.5%和17%。这份增长的核心动力,来自于乐山对“非遗+美食+旅游”模式的深度挖掘。

在“古市香”跷脚牛肉店,非遗传承人冯朝贵正演示着传统汤料的熬制工艺:“必须用牛棒骨、牛蹄筋、十几种中药材,文火慢熬8小时以上。”这家被央视、凤凰卫视报道过的老店,如今每天要接待上千名食客,甚至需要取号排队。更令人欣喜的是,苏稽全镇已有80多家跷脚牛肉店,乐山城区则发展至500多家,甚至开到了上海、重庆等地,形成了完整的产业链。“我们成立了跷脚牛肉行业协会,制定了汤料、食材的团体标准,还开发了真空包装产品,让游客回家也能尝到‘乐山味道’。”协会秘书长展示着新推出的“跷脚牛肉火锅底料”,包装上印有二维码,扫码即可观看非遗技艺视频。

除了跷脚牛肉,苏稽香油米花糖也是响当当的非遗美食。在老字号“杨记米花糖”作坊里,老师傅将糯米蒸熟、阴干、油炸,再与花生、芝麻、红糖混合,经木槌捶打、模具定型,一块块酥脆香甜的米花糖便新鲜出炉。“我们现在推出了低糖版、巧克力味等创新口味,还和奶茶店合作推出‘米花糖奶盖’,很受年轻人欢迎。”店主一边说,一边打包着即将发往外地的订单,电商平台的销量已占店铺总营收的30%。

漫步古镇,不仅能品尝美食,还能触摸历史。建于清代的茹公桥是乐山市最长的十七孔平梁桥,因未设护栏而被称为“漫水桥”,智慧的设计让它历经百年洪水依然坚固;四合院建筑群曾是丝绸富商的宅院,如今改造为非遗体验馆,游客可以在这里学习蜀绣、扎染;每年举办的“跷脚牛肉坝坝宴”“龙舟赛”等活动,更是将民俗文化与旅游体验完美结合。“我们下一步要打造‘牛文化主题街区’和‘蚕桑文化体验园’,让游客不仅能吃,还能深度参与制作、了解历史。”古镇运营方负责人描绘着未来蓝图。这座千年古镇,正以美食为媒,走出一条“非遗活态传承+文旅融合发展”的特色之路。

老字号新生:甜皮鸭里的产业密码

在乐山美食版图中,甜皮鸭是不可忽视的存在。而提起甜皮鸭,就不得不说“纪六孃”这个传承三代的老字号。作为乐山市重点民营企业,乐山纪六孃食品有限公司专注于甜皮鸭和各类休闲佐餐食品的生产与销售及加盟运营体系管理,旗下品牌“纪六孃甜皮鸭”荣获“四川老字号”“四川特色伴手礼”“乐山市非物质文化遗产”“乐山市知名商标”等多项殊荣。

上世纪八十年代初,纪六孃始创于乐山大佛河畔,从一人一车一小摊起家。历经几十年勤奋耕耘、技艺精进、产品创新,成功发展连锁经营模式,品牌逐步壮大,成为乐山甜皮鸭领域的头部品牌。现如今,公司入驻“乐山味道”食品饮料产业园区,斥资千万打造现代化生产基地,并在五通桥区建立两百亩“吊白鸭”养殖基地,从源头采购到终端销售,构建起覆盖三产的全产业链体系。目前,纪六孃终端门店已扩大至两百多家,年销售额突破亿元,创造就业岗位五百余个,成为乐山食品行业的标杆企业。

“让更多人品尝地道‘乐山味道’,是纪六孃始终如一的初心与使命。”纪六孃相关负责人表示,这份源自甜皮鸭的乐山独特滋味,正助力连接世界,让世界爱上乐山这座魅力之城。从街头小摊到现代化企业,纪六孃的发展轨迹,正是乐山推动传统美食产业化、品牌化的一个缩影,为文旅融合注入了强劲的产业动能。

从故宫文物南迁陈列馆的数字长卷,到上中顺街区的AR导览;从苏稽古镇的跷脚牛肉香,到纪六孃甜皮鸭的产业化探索,乐山正以多元实践勾勒出文旅融合的立体图景。这座双遗产城市,既守护着历史的厚重,又拥抱时代的创新,在文化传承与产业发展的双向奔赴中,正书写着属于自己的文旅融合新篇章。(中国改革报、改革网 何广丙报道)