从博物馆的智慧焕新到文创产品的文化破圈,从山水生态的精心保育到历史IP的现代演绎,近年来,都江堰市以“传承天府文脉”为使命,将文化遗产守护与活化并举,正以创新思维打开文化遗产的“活化密码”,让千年文脉在当代焕发新生,让绿水青山真正成为惠泽民生的金山银山。

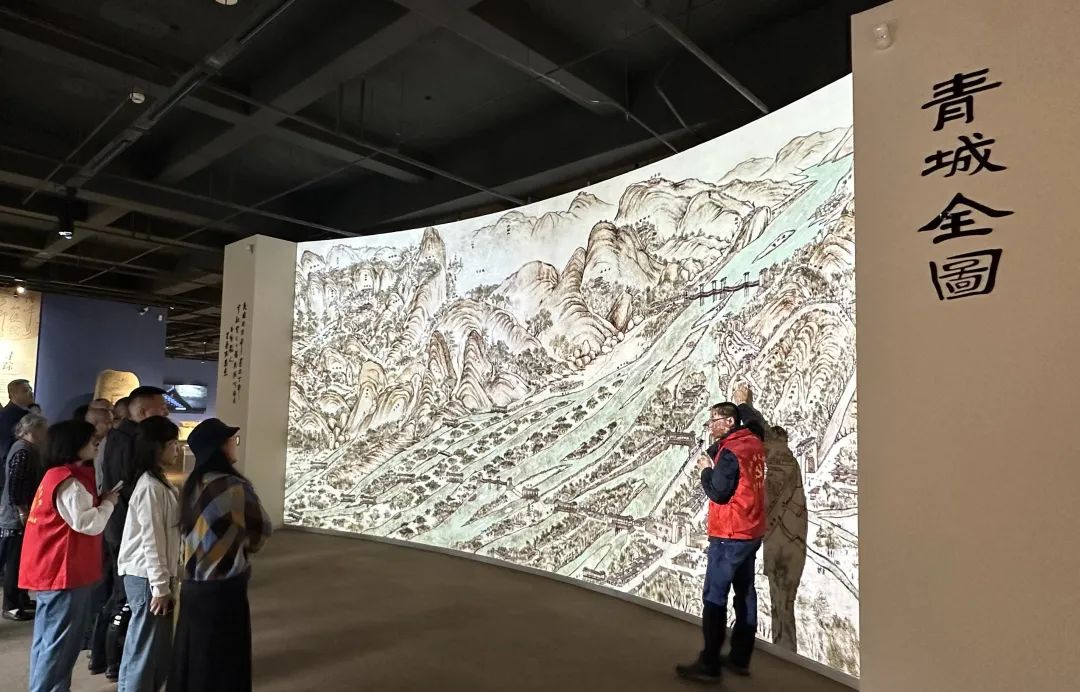

科技赋能让文物"活起来"

伴着好春光,记者走进都江堰市博物馆,序厅灵动的主图抓人眼球。“这幅主图通过投影融合技术让人物和故事‘活’起来。灵岩石经则是通过万经垂落景观打造来给观众营造一个沉浸式的观览体验。通过互动触摸,还会给观众呈现民间故事白蛇传场景……”据都江堰市文保中心相关负责人介绍,科技手段在文博领域的运用,一方面使得文物得到有效保护,也更便于让人们轻松叩响文博世界大门,感受那份跨越时空的文化共鸣。“这些文物遗址里的故事不仅有这座城市的过去,也将深刻影响着我们的当下和未来,会让我们的文化自信更加丰盈。”游客王雅丹说道。

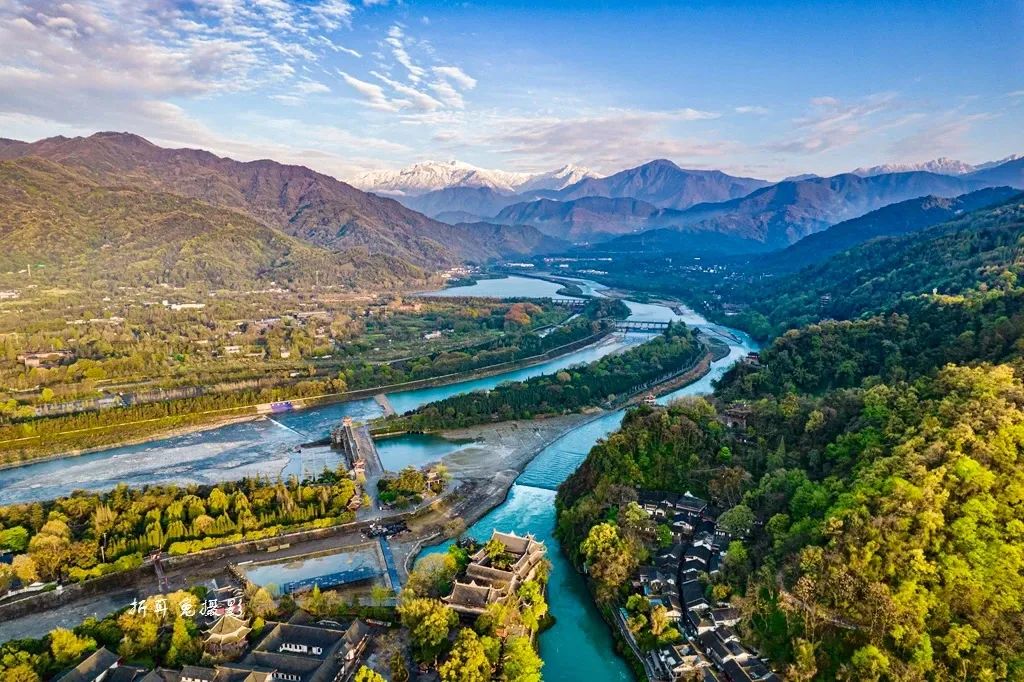

博物馆的蜕变正是都江堰市文脉传承实践的缩影。目前,都江堰市拥有不可移动文物312处和可移动文物10920件(套)。其中,全国重点文物保护单位8处,省级文物保护单位8处,成都市级文物保护单位4处,县级文物保护单位51处。

图据:折耳兔

近年来,都江堰市文保部门通过科技手段对重点文物建立动态监测档案,为其编织起数字生命网。与此同时,通过实施文物保护修缮工程,推进玉堂窑址、芒城遗址考古遗址公园的建设,将历史的记忆以全新的面貌呈现给世人。“古迹遗址不仅是历史的见证,更是文化的传承。我们正在全力构建‘没有围墙的博物馆’。希望通过一系列保护和传承工作的开展,让更多人感知历史,探索新知。”都江堰市文广体旅局相关负责人说道。

文化IP里的活态传承

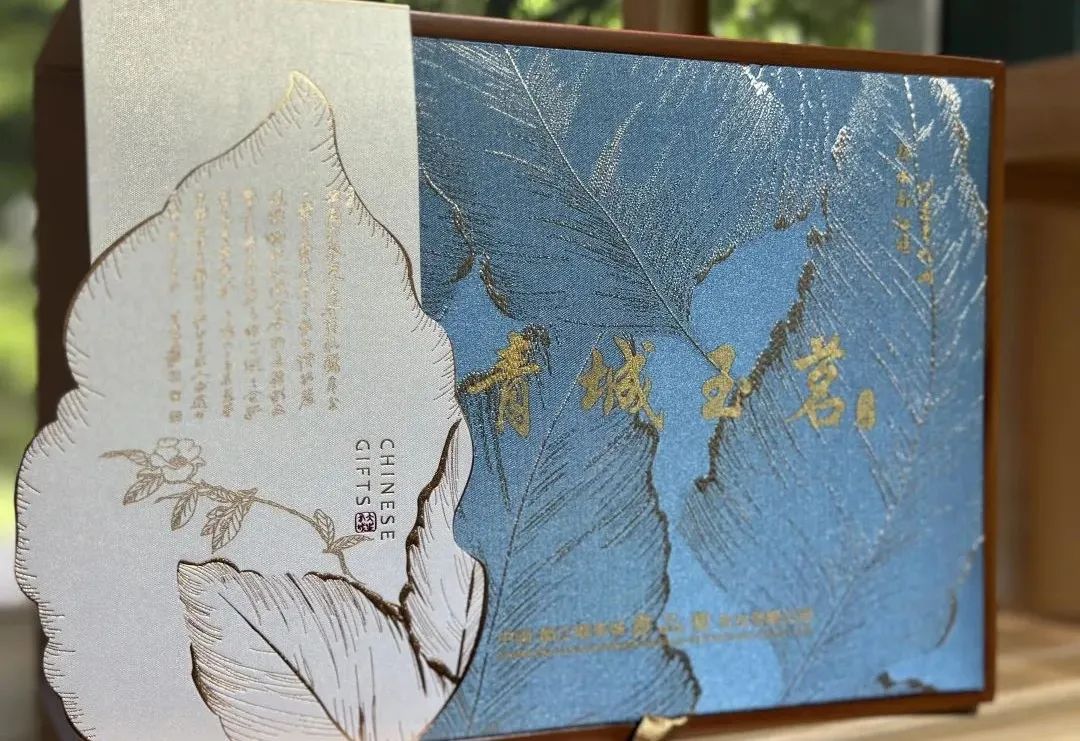

春光明媚,3月25日,在茶溪谷的绿韵茶山上,一场穿越古今的茶文化盛宴拉开帷幕。汉服达人漫步茶园采撷春茶,专业制茶师现场演示古法手工制茶工艺,体验“从叶到茶”的匠心之旅。而现场陈列的一款在国际茶博会上斩获金奖的“青城玉茗”,更是引人注目。

这款以青城山珍稀白茶为原料的茶品包装上跃动的墨色山水,正是张大千1940年寓居青城山时创作的《青城玉茗图》复刻,随盒附赠的数字藏品则讲述着大师“饮山泉、绘仙山”的创作故事。“我们想让消费者品茶时,也能触摸到青城山的文化肌理。”茶溪谷负责人王小琴道出创作初衷。

当《青城玉茗》从博物馆展柜走向茶叶包装,文化传承便完成了从固态保护到活态生长的质变。近年来,聚焦“在活化中保护、在发展中传承”,都江堰市多措并举,有效盘活“沉睡”商标,以创意化方式讲好都江堰故事,不断创新推进“大遗产、大青城、大灌区、大熊猫、大冰雪”文化旅游场景化、产品化、项目化。

“我们的目标是实现传统文化的现代化、时尚化、国际化转变,孵化更多体现都江堰元素、彰显都江堰魅力的文化旅游产品。接下来,我们还将充分利用优质资源推陈出新,让精品文化复原与旅游产品创新相结合。真正让都江堰的山、都江堰的水、都江堰的历史展现它的与众不同,厚重深远的文化底蕴,古今交融的城市气质,开放创新的文化自信,能通过更多渠道和载体进行展示。”都江堰市文广体旅局相关负责人介绍道。

在发展中传承文明之光

从世界遗产的精心守护到文化价值的创新转化,都江堰市用心书写着文化遗产活态传承的实践。“三遗共生”的壮美画卷,正是这座城市践行新时代文物工作方针的最佳注脚。

在保护与发展的天平上,都江堰市一直立足于“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,积极推动文物和文化遗产保护和利用,让文化因传承而存续,让古迹因保护而守住历史根脉。

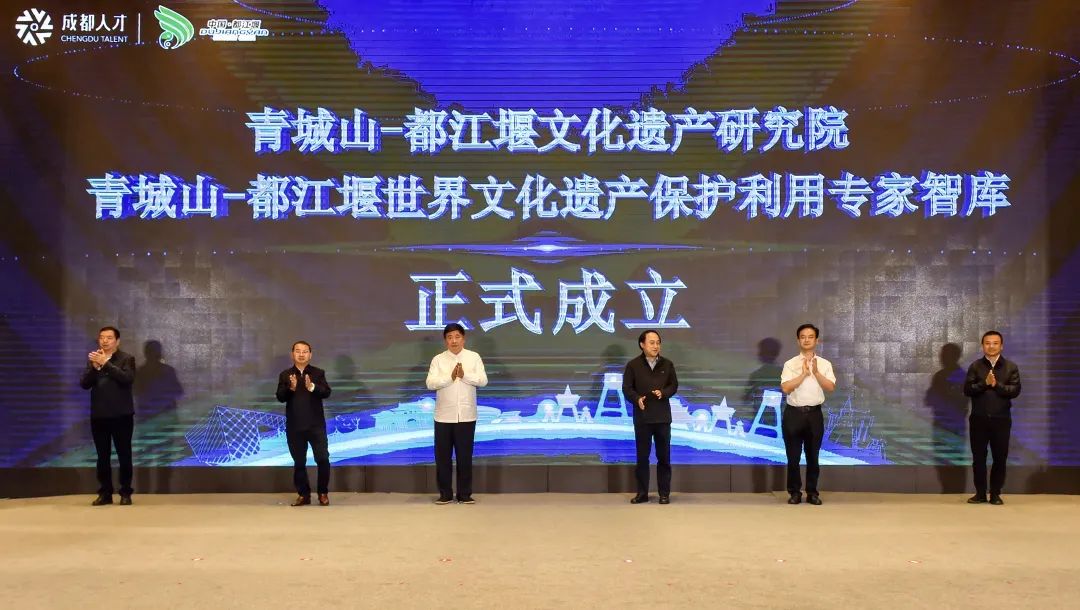

“我们搭建了青城山-都江堰文化遗产研究院、文化遗产保护专家智库、文化遗产保护人才共建培育基地,‘一院一库一基地’文化遗产研究平台,编制了文旅专项规划,并对外发布了‘3+1’文旅产业扶持政策。”据都江堰市文广体旅局相关负责人介绍,这种守护与创新的平衡智慧,也转化为城市实实在在的发展红利,更印证了文化遗产不是发展的包袱,而是可持续增长的引擎。“通过世界遗产文旅主轴建设,串联起都江堰景区、玉堂窑、熊猫谷、芒城遗址、青城山景区等世界级文旅资源,2024年都江堰市荣膺全国县域旅游综合实力百强县全国第七、四川第一。”

在这里,李冰父子雕像与AR技术展开跨越时空的对话,张大千的墨韵在茶香中流转新生,千年古堰的智慧持续滋养着现代文明。当文化遗产真正融入城市血脉、浸润百姓生活,“三遗之城”的可持续发展之路必将越走越宽广。