发展交通 繁荣经济——《喀斯特的呼唤》为贵州交通鼓与呼

曾 平

今天突然听到了一个不幸的消息。

新华社北京2月17日电 中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家,我国经济建设战线、国防工业战线和社会主义法制建设的杰出领导人,中国共产党第十四届中央政治局委员,国务院原副总理,第九届全国人民代表大会常务委员会副委员长邹家华同志,因病于2025年2月16日23时42分在北京逝世,享年99岁。

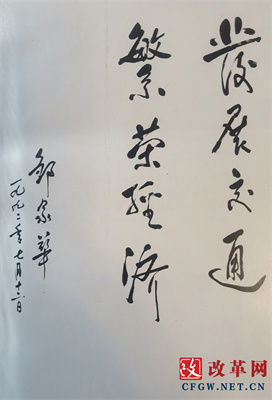

听到新华社关于家华同志逝世的讣告,我很悲痛,马上想起家华同志曾经为我的第一部长篇纪实文学《喀斯特的呼唤》题词。虽然已经过去34年,但犹如在眼前。

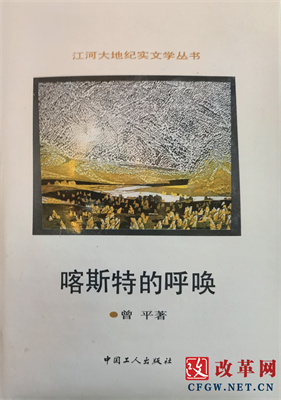

1991年5月,中国工人出版社准备编辑出版一套“江河大地纪实文学丛书”,丛书主旨“党的十一届三中全会以来,全国各族人民同心谱写社会主义现代化建设的新篇章,祖国江河大地展现出日新月异的壮丽画卷。一座座工厂、码头拔地而起,一个个油田。煤田破土动工,一条条铁路、高速公路向前延伸,国家重点项目建设项目重点企业星罗棋布。显示了社会主义事业的蓬勃生机。为了将新时期的宏图大业载入史册,本社将分册描述国家重要重点工程,每个项目或企业写一部20万字左右的全景式的长篇报告文学。力求做到思想上与文学性的统一,充分展示我国工人阶级崭新的精神面貌和创业威力。形象生动而深刻地体现以经济建设为中心,坚持四项基本改革原则,坚持改革开放的基本路线的正确性,反映社会主义制度的优越性。”

1991年5月我应中国工人出版社之邀,前往贵州采访写作反映近年来贵州交通飞速发展的纪实文学《喀斯特的呼唤》。

5月16日下午,我在贵阳金关参加当时号称“西南第一路”贵阳到黄果树高等级公路的剪彩仪式。随后,我们驱车沿着这条高等级公路在贵州层层叠叠的喀斯特群山中蜿蜒穿行,把贵阳到黄果树137公里的距离压缩在两三个小时左右,可是以前足足需要6、7个小时。由衷感到“蜀道难,黔道更比蜀道难”真切感受。

湖泊如镜,峰峦迭起,奇山异水,飞瀑流泉,贵州是典型的喀斯特地貌,在这里,磅礴大气与玲珑剔透并驾齐驱、旖旎妩媚与光怪陆离兼而有之。山与水彰显大自然鬼斧神工的同时,也在切割着黔贵大地,纵横的沟壑缠住了贵州前进的脚步,千百年来,人们“望山兴叹”。

“夜郎万里道,西上令人老”,贵州坐困于黔贵高原的层峦叠嶂,道阻且长。但长路虽漫,却仍有人试图以人力憾天力,用微薄之力改变贵州交通落后的状况。

随后一年的时间里,我三下贵州,跑了60多个县,采访了半年,写作了半年。1992年上半年,43万字的书稿即将付梓。出版社的同志觉得为了更好地宣传贵州的交通,想请当时分管经济工作的邹家华副总理为这本书题词,请交通部副部长王展意作序。

我忐忑地把这个想法告诉当时国家交通部副部长王展意的秘书陈潮,因为王展意副部长和陈潮都参加贵黄公路通车剪彩仪式,对贵州交通建设非常关注和支持。

很快,陈潮就告诉我,王展意副部长同意写序,并把出版社请家华同志题词一事报告给家华同志。

没过多久,我接到陈潮电话,约我一起到中南海家华同志办公室取为《喀斯特的呼唤》一书的题词。

那天下午,我和陈潮一起到中南海北区家华同志的办公室,家华同志不在,他的秘书交给我们一个大信封,打开一看,家华同志的题词“发展交通 繁荣经济”,八个大字笔力苍劲,铿锵有力,落款是:邹家华 一九九二年七月十二日。

我们都非常高兴,更多的是感激。

最高兴还是贵州交通厅的同志,他们觉得这是家华同志对贵州交通建设工作肯定,也是对全国全体交通工作者的鼓舞和鞭策。

1992年11月26日上午,贵州省政府和中国工人出版社在北京人民大会堂联合举办“贵州交通暨《喀斯特的呼唤》研讨会》”,全国人大副委员长雷洁琼派人宣读了贺词,全国政协副主席王光英和中宣部、中组部、全国总工会相关负责同志与会并相继发言。特别是当年解放贵州的中国人民解放军5兵团司令员杨勇同志的夫人林彬大姐对当年贵州落后的交通现状记忆犹新,大家对如今“地无三尺平”贵州交通建设取得的成就表示赞赏和钦佩。

当晚,新华社播发通稿,次日《人民日报》、《光明日报》、《中国交通报》、中央电视台、《文艺报》等首都20多家媒体刊发消息和评论文章,对贵州交通建设做出一系列报道,掀起一阵喀斯特群山交通建设的旋风。

今天,可以告慰家华同志的是,几年前我在贵州参加瓮安清水河特大桥的通车仪式,从那一刻起,贵州已经实现县县通高速,如今的贵州喀斯特群山,万桥凌空飞架,世人现在都说贵州千山万水如履平地。

34年过去了,那些奋战在贵州交通建设一线的人早已两鬓斑白。想要从贵阳去往黄果树风景区,可以选择沪昆高速、花安高速以及乘坐和谐号动车,贵黄高等级公路似乎已被“遗弃”;仍旧保持着世界悬臂跨径最大的桁式拱桥这一荣誉称号的江界河大桥已饱经风霜;那些以工代赈修建出来的粮棉布公路也被“村村通”“组组通”道路所代替。

34年过去了,贵州人民的出行方式更加多样、便捷、安全和舒适,《喀斯特的呼唤》书中记载的无路苦楚和书中人的拳拳之情或许已经散落在时间的洪流里,但当我们徜徉在他们所修的路、架的桥上时,我们无论如不能将他们掩藏在岁月的尘埃中。

发展交通,繁荣经济。

如同家华同志的题词,贵州路路通,现代文明的春风早已吹拂喀斯特群山,贵州人民早已撕下千百年来贴在身上的贫困标签。

这一切都将告慰家华同志。

是夜,写下这段文字,以为纪念和悼念。

2025年2月17日 23时