中国改革报-改革网讯(黄振国)“回想起来,贵州民族民间工艺品产业从无到有,历经一二十年发展,确实取得了长足进步--仅以2018年统计数据为例,全省民族民间工艺品产值460亿元,从业人员6万多、市场主体约6万户。”贵州省政协常委、经济委员会副主任杨静在贵州省政协十三届三次会议提案中说。

贵州省政协常委、经济委员会副主任杨静

杨静认为,近年来,贵州省委、省政府着力推动旅游业高质量发展,我省旅游业高质量发展已迈入了新征程,与之配套呼应的民族民间工艺品产业化发展时不可待。

目前面临的形势与贵州民族民间工艺品产业现状,杨静认为:

一是我省民族民间工艺品发展虽快,产值逐年增长,而且本土成长经营主体历经市场洗礼,在转型升级发展轨道上节节开花--涌现了黔艺宝、黔粹行、松桃苗绣、三都马尾绣等一批优质特色企业和能人,但由于起步晚,自身规模小,产品升级换代能力弱,还是处于松散管理中,缺乏顶层规划指导,总不被列入重要支柱产业,已逐渐陷入发展瓶颈中。

二是我省民族旅游文化商品经营企业虽然通过带动创业就业,在助力脱贫攻坚与乡村振兴接续中发挥了积极作用,但在大力整顿旅游行业秩序,进一步规范旅游商品销售行为背景下增长乏力,特别是新冠疫情带来的负面影响,使得全省旅游商品销售处于高峰过后的停滞状态。

三是我省在做大做强旅游业中同等重视旅游商品与旅游装备、交通、酒店设施等,虽然给民族民间旅游商品发展提供了难得的市场商机——比如十余年来不拘一格着力培养民族民间工艺人才,评选出大量工艺美术大师和高中级能工巧匠,催生出十来万从业人员;培育了一大批特色中小企业和工艺坊;有力推动了产业腾跃。但近年来已缺乏重大展销活动及专业规范推介平台,使许多优秀企业和产品关注度持续下降,的确令人担忧。

杨静表示,从今年调研发现的问题和收集的数据来分析,我省对标省委、省政府精准供给的高要求还存在如下一些问题:

一是全省100个旅游景区上柜的商品单一,不管到哪个景区都只能买到那些任何地方都可以加工并广为销售的大众化无地方民族特色商品,比如各种形式内容单一缺乏特别的挂件摆件、扇子、手串儿等充斥景区进出通道。很难见到游客希望具有纪念意义并喜闻乐见其欣赏使用价值的民族文化产品,无法满足各方各层次游客的购买需求。二是缺乏运用大数据精准布局,让游客寻找到希冀的旅游商品,有的游客反映在将要离开时,无法寻找购买反映当地民族文化风俗特色的旅游产品。三是十几年来全省民族文化旅游商品评选开发出来的宝贝没有和疫情后的井喷游客无缝对接供给,仍处于养在深闺人未识的状态。四是大量国家级、省市县手工艺大师、非遗大师人才和其独特作品沉睡乡野,打造出的产品也量少体弱,基本无人问津。

杨静建议:

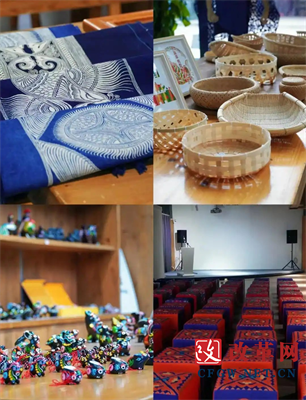

一、着力唤醒存量资源尤其是发挥人才作用,切实盘活旅游文化产品市场。最好组织专门班子清理盘点全省旅游商品家底,起码要涉及银饰、蜡染、民族服饰、刺绣等30多个门类,近十万户工匠,成百上千企业作坊与几百亿产值,要按照产业指标重新摸排整理,再拟订计划,让其借力大放光彩,真正实现为来自全国各地的游客精准提供高品质有特色适应需求的产品。

二、努力挖掘开发增量,注重与世界各国高端品牌融合。比如世界奢侈品普拉多、GUCCI等引进落地我省,可将他们的现代化设计、时尚理念、市场品质等融合到我省民族旅游文化产业创意链条中来,要加强与国内一线饰品品牌联合,结合贵州工艺元素培育开发与市场相结合的产品,促使产业发展上台阶,着力打造国际一流的民族民间工艺品、旅游商品生产基地,真正实现民族的就是世界的,敢于走出一条旅游消费在全省经济发展之中大显身手的路子来。

三、用心打造全省非遗与工艺大师基地工作室。建议选择一些闲置的厂房或者其他不动产,集中选拔有特长有能力有产品的大师和专家入驻,制定政策和其他补贴,帮助创新开发具有贵州特色又有规模上档次的旅游文化商品,进一步彰显我省民族文化旅游大省地位,让大量游客在我省各城市和景区都能买到心仪的民族民间文化产品。

四、下力打造统筹全省的旅游文创中心,推动开发出满足市场需求的新型产品。比如享誉中外的苗绣马尾绣等,传统工艺的确很好,但绣来绣去还是些花鸟鱼虫,几百上千年不变,无法赢得日新月异的时代进步需求。

五、下决心建立一个权威机构,打造一个永不落幕的博览会。建议在省里成立一个独立于工信、文旅、商务等政府机构之外的民族文化旅游商品统筹管理机构或组织,抢抓机遇、统一规划、明确职责,制定措施,协调推进产业转型升级、高质量发展。要切实在人员编制、政策、资金、场地等要素方面提供支持,力争通过五年时间,将贵州省民族民间工艺品产业打造成千亿级产值的特色支柱产业。