从“赤脚医生”到全科医生、从“以治病为中心”到“以健康为中心”,从医疗保障“零”基础到全国基本医疗保障制度全覆盖……

新中国成立75年来,地区基层卫生服务体系日趋完善,医疗保障水平明显提高,医疗服务能力和医疗服务质量发生了质的飞跃,人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

从“老三样”到“百宝箱”

“阿依汗大姐,你最近怎么样?”9月25日,在拜城县康其乡赛比墩村卫生计生服务室,已退休的夏忠惠仍会抽空来这里转转。

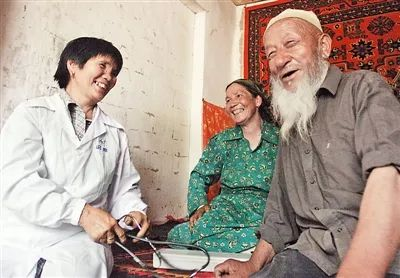

夏忠惠(左一)为村民诊断病情。(资料图)

夏忠惠今年73岁,在赛比墩村工作近50年。1971年,19岁的她参加了县上组织的村医培训班,成为村里的“赤脚医生”。在那个年代,像她这样的“赤脚医生”遍布地区各个乡村,在一定程度上解决了农村缺医少药的难题。

“当时,村里没有卫生室,最常用的就是听诊器、血压计和体温表这‘老三件’。”夏忠惠回忆时说,每天背着药箱靠两条腿走的画面,仍浮现在脑海。

“这几年,村里变化非常大,村卫生室实现了标准化建设,诊断室、治疗室、观察室等功能齐全,还配备了血糖仪、血氧仪、心电监测仪等多种设备,村民在家门口就能看病、拿药。”夏忠惠说。

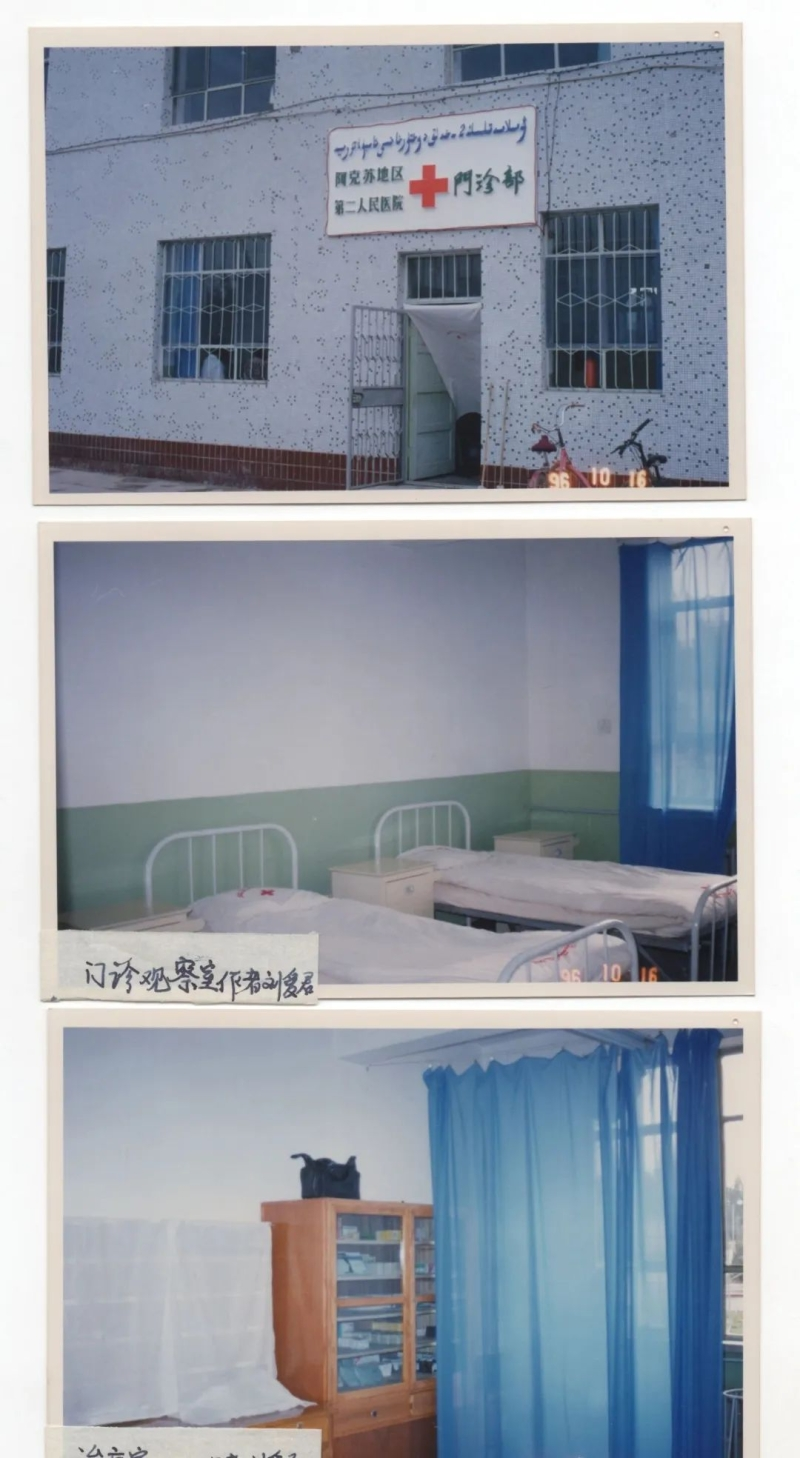

1996年的地区第二人民医院门诊部。(资料图)

悠悠民生,健康为大。新中国成立以来,地区卫生健康事业发生了翻天覆地的变化。特别是党的十八大以来,地区以基层为重点,以改革创新为动力,紧紧围绕看病难、看病贵的问题,补短板、强弱项、破难题,不断推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉,人民健康状况和基本医疗卫生服务水平持续提高。

截至目前,全地区88家基层医疗机构达到服务能力“基本标准”、17家达到推荐标准、7家达到社区医院标准,102家基层医疗机构实现中医药服务能力全覆盖,29家中心卫生院具备手术服务功能,地区县域内就诊率为93.24%,基本实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”。

从“以治病为中心”到“以健康为中心”

43岁的艾力·亚生家住乌什县阿合雅镇。不久前,他突然感觉双眼不适,便来到地区第一人民医院就诊。由于患者病情较特殊,该院眼科医生及时与温州医科大学附属眼视光医院眼科专家取得联系,通过5G眼科远程门诊为患者会诊,并顺利完成手术。

5G远程机器人投入使用,地区患者也可享受浙江医疗资源。(资料图)

就医体验差、预约挂号难、排队时间长……这是群众普遍反映的就医难题。为解决患者的“急难愁盼”问题,地区全力加速推进“互联网+医疗服务”建设,建成“十大诊疗中心”,13个临床医学研究工作室已挂牌。通过打造诊疗中心和临床医学研究工作室,不断提升各医院重点专科能力及科研水平,着力解决地直医院“急难危重”诊疗能力不足问题。

与此同时,地区依托浙江医疗援疆团队,引入浙江省“浙里急救”建设成果,以地区第一人民医院为主要牵头单位,搭建集院前“数字急救”、院中“智能诊断”、院际“远程会诊”和医院“智慧化管理”于一体的“浙阿数智急救平台”,将原先分布在各业务系统中的信息交换整合到集成平台,通过远程会诊、远程病理、远程影像、远程放疗等医疗模式,形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式,全面提高地区医疗信息化水平及急诊急救医疗服务能力。

拜城县医共体总医院察尔齐镇分院。(资料图)

此外,地区将11个紧密型县域医共体优化至9个,辐射28个县级公立医疗机构、102个基层医疗卫生机构,助力县乡村三级医疗机构上下联动、信息畅通,让“单体”发展转变为“联体”发展,打破了县乡村三级医疗机构各自为政的局面,以医联体、专科联盟、对口支援等形式为桥梁,实现了医疗资源共享。

目前,地区已建成195个临床重点专科,并积极推进临床服务、急诊急救、资源共享、高质量管理等各大中心建设,全面提高诊疗服务能力,提升群众就医体验感。

从“自费看病”到“多渠道保障”

48岁的艾先生家住库车市阿拉哈格镇吉日木勒克村。今年2月,他因急性胰腺炎发作,紧急送往自治区人民医院重症监护室救治。住院治疗2个多月,医疗费用达91.85万元。经城乡居民医疗保险、大病医疗保险及阿克苏“惠民保”报销后,他个人仅需支付8万余元,极大地减轻了他的就医负担。

居民在乌什县医疗保障局服务窗口前咨询阿克苏“惠民保”业务。(资料图)

艾先生是受益于地区医保改革的缩影。新中国成立初期,各地医疗卫生资源严重短缺,群众就医需求难以满足。为此,地区从建立劳保医疗制度和公费医疗制度,到正式建立城乡居民基本医疗保险,经历75年的探索与发展,构建起更加公平统一的医疗保障制度。

——冠脉支架降价93%,首批国家集中带量采购的冠脉支架均价进入“千元时代”;

——医保目录动态调整,2018年以来,国家连续6年调整药品目录,涵盖高血压、糖尿病、精神病、中药饮片及肿瘤用药等3000余种药品纳入医保目录;

——116家基层医疗机构纳入DIP付费,推动医院加强运行管理和成本控制;

目前,地区全民参保率在95%以上,并基本形成以基本医疗保险为主体、医疗救助为托底、补充医疗保险和商业健康保险等共同发展的多层次医疗保障体系,更好满足了群众多元化医疗保障需求,让“小病靠扛、大病靠天”的历史一去不返。

医保办理更便捷。(资料图)

随着“互联网+医保服务”迅速发展,地区积极推进地、县、乡、村四级经办体系建设,设立乡(镇)医保服务站89个、村(社区)医保服务点1300余个,将10项高频业务下放至村(社区),18项高频次、低风险医保经办服务事项权限下放至乡(镇)卫生院和社区卫生服务中心,基本形成上下贯通、纵横连接的“15分钟服务圈”,切实解决了医疗保障服务群众“最后一公里”问题。

(吴智萍 王小兵)中国改革报李振峰报道