说起信息交流,现在人就会想到打电话、发信息,想到QQ、微信,而生活在上世纪七八十年代的人们,就会想到书信,想到打电话,想到发电报。这些信息交流都离不了邮局。我小时候,龙集邮局就在现在邮局的地址。它坐落在龙集老街中间,西倚医院,南临楼尚公路,东靠铁木厂,北连龙集大队大田地。

龙集邮局坐北朝南,由前后的两排瓦房、中间的东西两边墙头,围成的院子。前排瓦房是办公室,后面瓦房是职工宿舍、食堂,食堂前面是职工开垦的小菜地。宿舍东侧靠近院墙,搭建一个小厕所,通过中间的一道矮墙,将小厕所分成男女两半。邮局大门直对门前的公路。邮局的门是木板做的,漆成墨绿色,门头上用红漆写着毛泽东手书的繁体大字“人民邮电”。当时龙集邮局只有五个人,局长姓赵,是个四十开外的中年人,一米六几的个头,胖胖的,说话慢条斯理的。话务员也姓赵,是老局长的闺女,当时十七八岁,长得秀秀气气的,说话快,像连珠炮似的。有个姓曹的老头,当时有五十来岁,年纪虽大,但是精气神好,嗓门大,说话声音大。他专门负责寄信、寄包裹。局里还有一个姓高的、一个姓杨的,他们负责外勤,每天跑到下面大队送信、送报纸。我是一个爱热闹的孩子。那时,只要家里有信寄,我就会跟父亲去邮局玩。我经常趴在邮局的柜台上,看叔叔阿姨们忙碌。

走进邮局,首先映入眼帘的是房子里面的山墙。这道山墙将邮局分成外间与内间两部分。邮局外间正对门,横着一排一米多高、一米多宽、两米来长的柜台。这是寄信、寄包裹的地方,也是打电话、拍电报填写申请单的地方。柜台前面靠着南墙,摆一张绿色的小桌子,桌上放一个罐头瓶,里面装着浆糊,浆糊里插着两三把小刷子。三三两两的寄信人,走近柜台,掏出一毛钱,从老曹那里买回一张八分钱的邮票、一个二分钱的信封。你不要低估这毛把钱,那可是一个男劳力一天的工值。如果要寄挂号信,还得买两张八分钱的邮票。如果寄信人识字,那可好办,拿起钢笔,在信封上就填写收信人、寄信人的详细地址、姓名、邮编。如果寄信人不识字,他们还得请人代劳。写好了信封,寄信人将信纸折叠好,装进信封,用糨糊封口,再将邮票贴在信封右上角,最后将信件投进墙壁里的邮箱内。

邮局外间山墙南侧的墙体内,嵌着一个邮箱,箱面与山墙平齐。邮箱像一张扁嘴,往里看,黑洞洞的看不清什么。白天,人们将信件投进邮箱里;晚上,身着墨绿工作服的分拣员,将信件取出来,整理好,盖上邮戳,分成不同的区域,分送上一级邮局。那时路况不好,交通落后,信件传送速度慢,近的信件要两三天才能送达,远的信件要一星期左右才能送达。在那个年代,远方的亲友信息交流近乎隔绝。花上8分钱邮票去寄一封信,一般的家庭每年也不过一两次。那时信件可以寄,包裹也可以寄。寄包裹与寄信一样,有时也贴邮票,还要贴一张盖着邮戳的挂号条。寄包裹手续和寄信差不多,不过费用不一样。寄包裹的费用根据包裹的重量而定。外间寄信、寄包裹,也可寄钱。外间台面有业务员,专门负责寄钱。这个寄钱的工作,有局长老赵代劳。那时如果有钱需要寄给远处的亲友,可以到邮局寄。寄钱前,寄钱人先要填写一个长方形的申请单,单上要填写收款人、寄款人姓名、地址、邮编和钱数,单上填写的钱数要大写。寄钱人填完单子,将钱款与申请单交到柜台,老赵将单子和钱数核实无误后,盖上邮戳,就算完结。

那时,邮局既可寄信,也可打电话、收发电报。寄信在外间,打电话、收发电报在内间。内间与外间之间有道小门。当时,私人家没有电话,只有单位才有。单位电话也少,只有公社、供销社、中学、小学这些大单位才有。私人去单位找电话打,没有熟人非常困难。人们只能出钱到邮局打。那时的电话费用比较高。电话机放在内间的北墙,是老式的那种,电话机上有手摇把,有听筒,有话筒,但没有拨号盘,没有按钮。打电话时,话务员小赵用手“唔唔唔唔”摇动摇把,再拿听筒打。当时龙集还没通电,电话线上还要接两节大电池。那时,电话线路很少,摇把电话机先要接通总机,再由总机采用交换机插接单线联系。人们去邮局打电话时,写一个有接电话人地址、姓名的申请单,缴纳押金,交到柜台。小赵先拨动一排大号音频线插孔,拔出一线头,插入另一插孔,摇动电话机摇把,转接总机,报告要号人的信息。然后,她放下电话,等电话铃声再次响起。总机接上线,连接要号人的电话。这时,接线员小赵按住听筒架,摇几下,然后再接起听筒,看那边有没有动静。要是没动静,她就再摇再接,直至对方说话为止。小赵确认打电话人就是要找的人,就将电话交给要打电话的人,这才开始对话。如果外面来电话找某人,那是需要打二次电话的。第一次是通知接电话人到邮局等电话,说好多长时间再过来接电话。

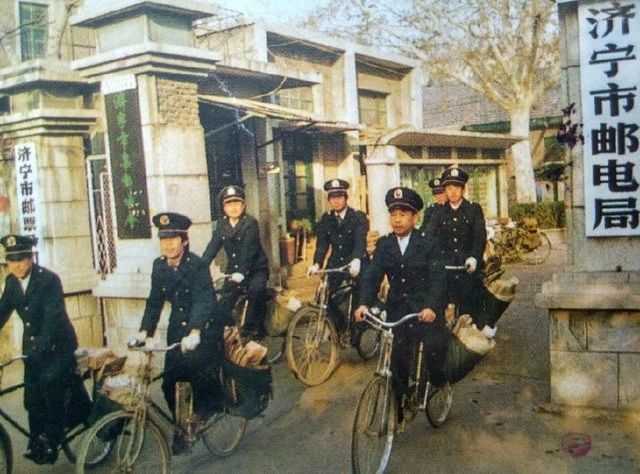

那时,电话通话的音质音量都很差,通话时即使大喊大叫,也听不清楚。打一次电话,话费也要好几毛钱。那时的几毛钱,可是一笔可观的数字。为了少占通话时间,节省话费,聪明人打电话前先打好草稿,打电话时一边看,一边打。遇有急事,人们只能用电报联系。电报虽然快,但费用高。邮局的电报机放在内间的南墙。墙边放张长条桌子,桌上摆一台老的电台,电台旁放着耳机、话筒、密码本等。当时邮局人员少,拍电报的话务员也是小赵。发电报前,拍电报人先要领取一张绿色申请表,填写收报人的姓名、地址,再填写需要说的内容,然后将填好的申请表交到柜台,缴清所需费用。话务员小赵根据电报代码,将电文的每个字译成对应的4个数字,戴上耳机和话筒,用手指按着发报机的键,发出“滴、滴、滴滴”声音,将电文一个数字一个数字发出去。接受方的发报员,接收到这些数字代号后,破译还原成原电文。电报效率高,一般来说,只要地址不错,发电报当天就能收到。拍电报花费高,按字数计算费用,一个格子只能写一个字,标点符号和空格都算字数。每封电报都要字斟字酌、言简意赅,电文草拟时,要颇费脑筋。当时电报分“普通”和“加急”两种,普通电报价格毛把钱一字,加急电报价格翻倍。拍一封电报至少要花两三块钱,够一家人一个月的菜金。当年拍电报,大多是因为有家人病危,或死亡,急招外地至亲回家。如果无大事或十分紧急的事,是不拍电报的。当时邮局还可订阅报纸、杂志。不过订阅报纸、杂志大多是大队、机关,私人很少。每次邮局有了报纸、杂志、信件,还是包裹、电报单、汇款单,邮递员老高、老杨就要马上将它们送到每家每户。那时的邮递员身穿绿裤褂,骑着绿色的脚踏车,脚踏车后面搭两个绿色棉布口袋,脚踏车前面的大杠上还跨个绿色的棉布口袋,棉布口袋里装着报纸、杂志、信件、包裹。至于电报单、回款单那些贵重东西,只能放到衣服口袋里,防止丢失。脚踏车把上有个小铃铛,每到个村庄,邮递员手按车铃铛响个不停,同时嘴里还不断喊“来信了,来信了”。

邮递员到了有信件人家门口,车停下了,但人不下车,只是脚踩着地。他扬着脖子,高声喊“某某出来,拿信”、“某某拿报纸(杂志)”、“某某拿私章子来,你家有汇款(或电报或包裹,或挂号信)”。那时只要邮递员喊拿私章子,就知道家里有汇款(或电报或包裹,或挂号信)来。人们就急忙从家里的小箱里翻出家主的私章子,跑向门口。如果遇到阴雨天,脚踏车没有办法骑,那可就苦到那班邮递员了。他们只能背着大邮包,一个村庄一个村庄急跑。那个姓高的邮递员,是我们生产队的,是我祖母的侄孙,我叫他表哥。他每天骑着脚踏车,满公社跑去送信。我的师范录取通知书就是他送到我家的。现在社会的发展用“日新月异”来形容,一点都不为过,高科技电子通讯设备层出不穷。书信、电话、电报原先的那些老通讯工具,已经被智能化的手机、互联网所取代。现在的龙集邮局,已经不怎么忙碌了。

徐宜业,江苏省泗洪县龙集镇人,南京师范大学汉语言文学本科学历,中学高级教师,被评为镇首届名师、县中学语文学科带头人、县政府优秀教育工作者、县优秀班主任、市语文骨干教师,主持多项国家、省市级课题并结题。作品发表于各级各类报刊平台。