中国改革报-改革网讯(黄振国 华时政)关岭县充分结合区位优势,科学谋划,充分发挥基层党组织作用,积极探索“一约一服务”机制,鼓励村民积极参与乡村建设管理,村容村貌提升、乡村环境治理、人文内涵挖掘,走出了党建引领、村民自治、服务带动、振兴乡村的发展路子,务实高效推进凡化村宜居乡村示范点打造。

一、党建引领“实施单”。一是建好“指挥部”。采取“党委领导、政府主导、文化引导、村规指导、会议倡导、群众自导”的“六导”措施,成立由镇党委书记任总指挥,镇长任副总指挥,镇人大主席任现场指挥,镇党委副书记、纪委书记、派出所所长任成员,其他班子成员任私搭乱建整治组、宣传组、卫生整治组和后勤组组长的“指挥部”,下设办公室在镇乡村振兴办,具体负责下达工作指令和工作提示,统筹抓好宜居乡村建设各项工作。二是划好“责任区”。细化工作任务,严格压实包保责任,在领导包村、干部包组、村干部宣传动员群众落实的基础上进一步细化包保任务,实行“321”的包保方式(即镇级领导至少包保3个村组,中层干部、驻村第一书记至少包保2个村组,一般干部包保1个村组),采取主要领导包片+挂村领导包村+村级干部包组+群众主体落实的方式,明确村党组织书记、村委会主任和驻村第一书记直接责任人责任,实行划区域管理,明确村干部为包保责任人,分别对自己负责的路段、农户及门前三包区域开展治理、政策宣传和督导,确保定向抓落实。三是下好“任务书”。立足《创建宜居乡村推进乡村振兴行动实施方案》《宜居乡村创建专项行动方案》《宜居乡村工作督导方案》等基础,制定《创建宜居乡村“净化、绿化、美化”提升行动工作方案》,明确总体目标、行动内容、工作措施和相关要求,突出抓好宜居乡村建设“13类31项”实施标准的任务落实,确保宜居乡村创建工作统筹推进。

二、村规民约告知单。一是定好约束规范。将遵纪守法、乡风文明、健康素养、生态保护等内容作为村民自治重要工作任务贯穿始终,制定“十要十严禁”的村规民约,通过召开村民代表大会、各村民组小组群众会等方式在广泛征求党员干部及群众意见的基础上每年修改完善一次村规民,并在村委实施村规民约制度上墙,设立村规民约宣传牌及服务群众工作牌,制作《村规民约》小册子入户宣传,村“两委”干部、农村党员、本村公职人员家属带头示范,广泛动员群众参与监督执行,实现以规立德滋养文明村风,建立完善自治、法治、德治相结合的现代乡村社会治理体系。二是建立“红黑榜”制度。明确“红黑名单”管理由村(社区)“两委”干部、村(居)务监督委员会成员、村(居)民小组长等组成评议会,按照“知榜、评榜、管榜”运行流程组织实施,依托道德超市、文明积分、利益挂钩等方式,激励“红榜”先进。采取不良档案记录、取消荣誉评选、降低村组福利等警示“黑榜”后进,设置3个月纠正期限,经村委会(村民代表大会)验收合格后方可退出“黑名单”管理,激发环境整治内生动力。截至目前,纳入“黑榜”2户、“红榜”182户。三是创新督查方式。按照“月检查,年交账”工作方式,实行“村村结对子、定点交叉检查”的工作机制,落实各村之间的交叉监督机制,采取检查百分制(平时检查占比60%,每月底交叉检查占比40%),平时各村组织人员不定期对所结对村开展明察暗访,通过拍照等方式保留扣分依据。每月25-28日组织2-4人对结对村进行交叉检查,并把检查暗访报告和月末督查报告在每月28日前经挂村领导、村支书签字后报镇乡村振兴办。当月被市级督查组督查存在问题致通报的,在当月最后得分上再扣5分,当月被县级督查组督查存在问题被通报的在当月最后得分上再扣3分,计入当月最后得分,确保宜居乡村建设取得实效。

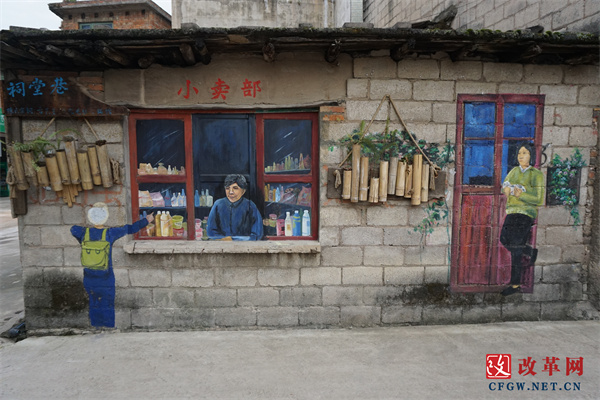

三、村民责任义务单。一是自觉革除陋习。根据实际经济状况制定《红白理事会管理规定》,把菜数规定、办理时限、烟酒价格、事后垃圾处理等纳入管理内容。通过召开群众会、院坝会等方式修改完善,通过发放“一家一信”,每个人签订承诺书的方式强化推广力度。建立红白理事队伍,明确实行酒席报告登记备案制,对于顶风作案的,通过取消全年相关福利等惩罚方式,加强对乱办酒席、相互攀比、铺张浪费等不良习俗的整治。截至目前,严格执行《红白理事会管理规定》举办红白喜事17次,为群众节省38.4万元。二是自觉整治卫生。制定《环境卫生管理制度》,根据群众居家频率制定三级梯次卫生管理收费标准(即常年在家的60元/年、部分时间在家30元/年、偶尔回来10元/年),通过每5-6户群众周围投放大垃圾桶等方式,并成立环境卫生督查组,实行农户房前屋后“三包”责任制和“五堆”制度,由包片党员及村干部对农户家庭、村庄主干道、寨区串户路环境卫生开展常态化督查,采取发放环境卫生整改告知书的方式,督促保洁员打扫好村庄主干道和寨区串户路环境卫生、督促农户打扫好房前屋后环境卫生。截至目前,累计投放5个大垃圾桶;对40户发放卫生整改告知书。三是自觉美化环境。因地制宜深入推进环境治理,编制完成《关岭县断桥镇(坝陵村、戈尧村、木城村、坡舟村)、坡贡镇(凡化村)环境综合整治项目实施方案》,组织开展村庄绿化覆盖率调查工作,进一步摸清底数,通过实施造林绿化、石漠化治理、退耕还林等工程,提高村庄绿化覆盖率。同时,邀请贵州大学勘察设计研究院对村庄编制规划建设方案,发动群众利用废旧竹木、石材,自发制作花篮、简易文化墙等美化庭院景观,截至目前,制作花栏50余个,收集民族特色古物件100余件,打造景观点80余处,实施农户庭院改造(小花园、小菜园)100余户。

四、为民服务连心单。一是聚焦政策宣传。组织帮村书记、乡镇挂村领导、驻村第一书记、村党组织书记组成“宣讲团”,制定《“文明乡风宜居乡村”创建告知书》、《“文明乡风宜居乡村”创建行动倡议书》,对私搭乱建、滥办酒席、收取公共环境卫生费用等事项作出明确具体规定,通过组织召开群众会、村民小组会、院坝会等方式,动员广大农户主动签订创建责任书。针对少数民族群众语言不通、卫生意识不强的问题,积极联系苗学会、布依学会,通过在村志愿者中“邀”、宣传口干部中“派”、少数民族村寨布依族、苗族干部中“选”等方式,组建“双语”宣讲队,用少数民族群众最熟悉的语言开展宣传宣讲,打通创建文明乡风宜居乡村宣传的“最后一公里”。截至目前,组织村民代表大会、小组会、院坝会等会议90余次,举办宣传活动4次,入户遍访活动20余次。二是聚焦服务机制。制定《服务群众工作制度》,推行“十个一”工作法,即:每天开展一次走访、每天做好一份工作日记、每天开展一次健康锻炼、每周开展一次集中学习、每周开展一次村例会、每周开展一次创建活动、每月开展一次支部活动、每月开展一次小组群众会、每月开展一次工作总结、每个季度开展一次谈心谈话座谈会,实行党员包片管理(每网格由1名党员任服务组长,带领1名村干部对负责的网格片区开展服务工作)、定期走访谈心、来信来访管理、定期回访、广泛征求意见、党员志愿服务六个板块,通过服务群众考核制度,将服务群众的力度、水平和质量作为各村两委年终评优和年终奖排位的主要依据,不断强化村两委班子为民办实事、办好事的能力和服务水平,有效助推宜居乡村建设。三是聚焦服务需求。通过入户走访调研、各村群众会收集等方式积极收集群众诉求,制定《干群一家亲服务“菜单”》,通过“八个请联系”深化服务群众工作,即遇到想办理相关缴费、证明、联系外出亲人、留守老人或儿童有困难、遇到矛盾纠纷、生活有困难、遇见违反治安条例行为等请联系包片党员干部,并聚焦“群众需求”不断更新服务菜单内容,通过制作标识牌、公告栏宣传的方式推广落实到位,打通服务群众“最后一公里”,确保乡村更加宜居。截至目前,累计为1507名村民代缴2021年度合医缴纳,130人代交养老保险;为留守的老人上门帮助办理POS机现金提现服务30余人次;其他服务50余件。

五、志智双扶发展单。一是优胜劣汰提效率。推广村级劳务平台公司发展模式,探索“1234”的利益联结模式(10%作为村级公益支出,20%作为干部待遇提升,30%作为重大村集体经济,40%作为公司运转),提高劳务平台公司组织化管理水平。整合人社局就业信息资源,收集就近就业岗位,通过村级劳务微信群、村务公开栏公开招工信息等方式,精准对接具有就业意向的群众,并组织车辆“点对点”输送到务工点,采取当天现金结算工资的方式,提高群众干事积极性。针对工作态度消极的群众,实行7天至1个月时间不等的反思待工期,让贫困群众摒弃“等靠要”思想,心热起来、手动起来。截至目前,累计建立1个村级劳务平台公司。二是创新机制转思维。结合少数民族村寨特点,将醉驾、打架闹事纳入村规民约,规范群众行为。同时,联合派出所、公安局、司法局等相关部门,探索社会治安处罚酌情处理机制,将除违法犯罪之外的案件与镇村联动处理,村级根据违反社会治安处罚条例的群众在村级参与基层社会治理等方面表现出具情况证明,并向镇一级提出申请,乡镇根据实际情况审核,审核通过后由派出所等部门根据情况证明适当酌情处理,有效转变群众观念,进一步激活乡风文明机制的约束力,确保群众形成健康的生活生产方式。三是产业带动聚活力。从村组干部、产业带头人、农民专业合作社负责人等群体和返乡创业农民、大学生村干部等群体中,挖掘本土致富带头人,成立技术服务专班,编制印发《技术指导手册》,通过实地教学的方式对种养殖过程中常见疾病的防治以及种养殖技术开展技术培训,提高农户致富能力。将产业发展与宜居乡村创建相结合、同推进,鼓励群众发展“优质水稻”和“稻花鱼”,依托“凡化毛肚火锅”的知名度,成立理事会,进一步做大产业、做强品牌,目前在外发展的“凡化毛肚火锅”80余家,年产值达7000万元,并帮助1户回村开办毛肚火锅。依托独特的地理优势和文化优势,做好“黄果树后花园”文章,吸引有实力的企业投资发展,共同打造具有特色的乡村民宿,发展乡村旅游,促进经济发展。