陈磊:为“山水林田湖草”生命共同体建设提供科技支撑

——访浙江钱江源森林生物多样性国家野外科学观测研究站站长、研究员陈磊

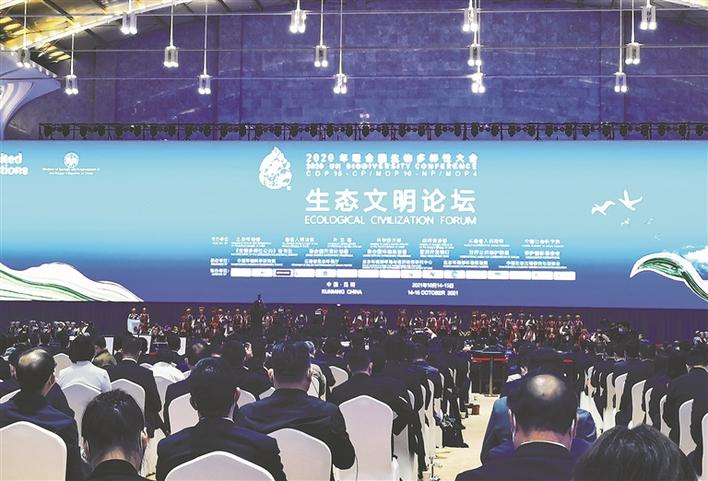

10月14日,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)生态文明论坛开幕。论坛以“同舟共济,共建万物和谐的美丽世界”为主题,设置了7个分论坛,邀请来自联合国相关机构、国内外政府部门、国内外知名科研机构等800多个单位的2000余位代表通过线上线下方式参会。开幕式上,为100个获得第五批国家生态文明建设示范区和49个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的地区进行了授牌。

□ 中国改革报、改革网记者 王健生 文/摄

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正10月11日在出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)开幕式致辞中倡议,加快变革,协同增效。将生物多样性保护置于优先位置,采取有效措施推动发展转型变革。

加强科学技术的创新和发展是实现变革的基本要素,如何加快科学技术的创新和发展,为“山水林田湖草”生命共同体建设提供科技支撑?在COP15期间,记者就此采访了中国科学院植物研究所浙江钱江源森林生物多样性国家野外科学观测研究站(以下简称钱江源站)站长、研究员陈磊。

“空天地”一体化,生物多样性监测成体系

位于钱江源国家公园的钱江源站是全球森林监测网络和中国森林生物多样性监测网络的重要节点,所在区域是钱塘江的主要发源地,也是浙江省乃至整个华东地区重要生态屏障,分布着全球罕见的大面积连片分布、保存完好的低海拔中亚热带常绿阔叶老龄林,也是国家一级保护动物黑麂和白颈长尾雉的集中分布区,其森林生态系统的原真性、完整性、国家代表性具有自然资源保护、科学研究、生态服务、示范推广等多方面价值。

自2002年第一个5公顷森林动态监测样地建立以来,这里的监测、研究和示范成果在国内外产生了重要的影响,为全球环境治理和生物多样性保护提供了有益经验。

“我们主要通过监测亚热带常绿阔叶林生物多样性和生态系统的时空动态变化,研究常绿阔叶林生物多样性构建机制、生物多样性的生态系统功能以及国家公园生物多样性的保护和管理。”据陈磊介绍,钱江源站运用森林大样地、网格化动植物监测、生物多样性和生态系统功能控制实验、森林林冠塔吊、近地面遥感等现代生物多样性监测和研究手段,从个体、种群、群落和景观水平对钱江源国家公园中亚热带常绿阔叶林生物多样性及其功能进行长期动态观测,构建了“空天地”一体化的生物多样性综合监测体系,在群落生物多样性维持机制、生物多样性的生态系统功能以及国家公园生物多样性保护管理等领域发挥了重要的科技支撑作用。

“我们先后建立了国家公园全域植物多样性和动物多样性、林冠塔吊、中德生物多样性与生态系统功能控制实验、近地面遥感五大生物多样性监测和研究平台。其中,钱江源国家公园植物多样性监测平台覆盖钱江源国家公园全境,以24公顷大样地为核心,包括不同群落类型和演替阶段的森林样地750个、60余万株个体,总面积达72.75公顷,开展了从种子、幼苗、幼树、成树、到树木死亡,及物候的森林全生活史监测。而中亚热带常绿阔叶林冠层(塔吊)生物多样性监测平台是全球18个森林塔吊之一,塔高和臂长各60米,覆盖面积1.13公顷,将生物多样性监测从地面拓展至人类了解最少的生境之一——林冠空间。”陈磊说。

以五大平台为基础,钱江源站融合现代遥感和信息技术开展了国家公园全境遥感监测,形成了跨尺度、多营养级的“空天地”一体化的生物多样性综合监测和研究平台。

除了有科研人员,钱江源站还创新性地培训并聘用了数百名台站“调查人员”,让地方社区及原住民参与生物多样性的保护,辅助和支持台站开展野外科考、标本收集和数据记录等。积极践行“生物多样性保护主流化”的理念,这些“调查人员”也被称为“农民科学家”。

10月11日,钱江源站入选科技部新批准建设的69个国家野外科学观测研究站名单,是我国仅有的2个森林生物多样性国家野外观测研究站之一。国家野外科学观测研究站是重要的国家科技创新基地之一,是国家创新体系的重要组成部分。陈磊表示,进入国家野外科学观测研究站后,钱江源站将面向国际科学前沿和国家重大战略需求,围绕实施生态文明和“山水林田湖草”生命共同体建设战略,着力提升野外站观测能力和研究水平,加强示范和服务功能,促进相关学科发展,为经济社会发展提供有力科技支撑。

国家公园就是要保持自然生态系统的原真性和完整性

为加强生物多样性保护,我国正加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系,逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系。

“实行国家公园体制,目的是保护具有国家代表性自然生态系统的原真性和完整性,保护生物多样性,保护生态安全屏障,给子孙后代留下珍贵的自然资产。这是中国推进自然生态保护、建设美丽中国、促进人与自然和谐共生的一项重要举措。”从2006年进入钱江源头,跟随中国科学院生物多样性委员会副主任兼秘书长马克平进行生物多样性监测和研究,陈磊对此认识深刻。

“创新与发展相统一,面对新事物,必须打开新思路,不断探索创新举措,加快发展。”陈磊介绍,钱江源国家公园是2015年由国家发改委等13个部委联合发文明确开展国家公园体制试点的首批体制改革试点之一。自从开展国家公园体制试点以来,钱江源国家公园通过创新性改革、精细化管理、高标准建设,在管理体制建设、地役权改革、科研交流合作、生态资源管护等方面作出一系列创新性探索。

“如何科学界定国家公园的内涵,满足国家公园体制建设总体方案要求,要明确国家公园的定位,要求实行最严格的保护,首要目标是重要自然生态系统的原真性和完整性保护,同时要求兼具科研以及教育等综合功能。”陈磊说,在公园开展科研工作不仅是对自然资源和环境监测与研究的需要,更是为了更严格、高水平地保护生态系统,为可持续高质量发展及后2020国际生物多样性保护合作的需要。

钱江源国家公园位于浙江、安徽、江西三省交界处,为了使资源管理更统一、职责边界更清晰、区政融合更紧密,从村、乡镇开始采取了自下而上的保护合作方式,最大限度发挥了管理机制优势,解决了体制试点建设中遇到的难题。

“开发与保护要相互统一,科学处理资源开发与环境保护的关系。”陈磊说,钱江源国家公园针对集体林占比较高的实际,聚焦农村承包土地地役权改革试点,探索开展地役权改革,推动原住居民改变生产生活方式,促进了居民增收,建立了国家公园品牌增值体系,助推国家公园生态产品价值的实现。钱江源站与钱江源国家公园合作开展的一系列改革创新有效保护了钱江源国家公园自然生态系统和重要自然生态体系原真性、完整性。

扭转生物多样性丧失趋势需要“一盘棋”

“扭转当前生物多样性丧失趋势,需要未来10年全球共同努力,让威胁生物多样性因素减少,让生物多样性保护效果提高。”谈到正在昆明举行的COP15,陈磊认为,制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”,需要全球“一盘棋”。

“196个缔约方一起讨论,说明各方已充分认识到保护生物多样性的紧迫性,大家能够一起参与生物多样性保护,这是一个很好的信号,而各方的积极的政治意愿和承诺以及将要采取的行动,也为我们指明了正确的方向。”陈磊也强调,“昆明宣言”本身只是一个文件,重点是落实和执行。要确保在2030年使生物多样性走上恢复之路,需要各个国家制定行之有效的政策措施,需要政府、科学家和公众三方达成共识,科研结果要被政府采纳,还要让群众理解并变成自觉行动。

陈磊说,地球是一个共同体,要多投入到需要保护的关键地区和濒危物种中,才能达到最大化效益。而很多生物多样性丰富但受威胁比较严重的国家和地区一般比较贫困,发达国家需要拿出资金来帮助这些国家,还需要向发展中国家输出所需的保护技术。发生环境污染受损害都是本地区,但生物多样性保护受益的并不只是当地,而是全世界和我们的后代子孙。这就要求各国制定的指标和考核方案要更务实。

他希望,推行可持续生产和消费,朝着人与自然和谐共处的目标迈进。“目前最迫切的是信息要共享,惠益要共享。”