摘要:本文基于中共中央、国务院《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》及相关数据对苏州、南通两城跨江融合发展给两个城市各自带来的影响作用进行分析,并尝试研究苏通跨江融合发展目前面临的主要问题并提出一些建议以求解决。

关键字:长三角一体化;苏通跨江融合;产业

苏州是长江三角洲重要的中心城市之一,地理位置优越,同时也是长三角区域范围内一个独立完整的强劲增长单元。南通是一个典型的现代化港口城市,其本身经济发达程度与苏州存在一定差距,城市的传统核心竞争力亦不如苏州,但被时代赋予了建设长江经济带战略支点的新使命,给予了这一城市在长三角一体化发展战略中独一无二的地位。在这些背景条件的支撑下,苏通跨江融合发展的重要性越发凸显,苏州、南通两城加快推动跨江融合发展有利于在全省打造全域一体化发展示范,从而进一步影响长三角区域一体化发展的进度。

一、长三角一体化发展战略背景

(一)《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》概述

2018年11月,长三角一体化发展战略上升为国家战略,该发展战略追求落实新时代发展理念,致力于打造社会主义现代化经济体系,从而推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放,同“一带一路”建设、京津冀一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家发展战略相互配合,完善中国改革开放空间布局。随后,中共中央、国务院于2019年审议通过并且印发实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》(后文简称《纲要》),长三角一体化在官方文件指导下彻底拉开了帷幕。《纲要》是指导长江三角洲区域现在和未来展开一体化发展的纲领性文件,是有关部门制定相关规划和政策的依据。整个长三角一体化发展的规划期划定至2025年,展望到2035年。

(二)长江一体化发展战略中的苏州

1.苏州的地理区位

苏州本身是沪宁杭大都市连绵区中的重要经济增长城市,苏州受到上海经济辐射影响力较大。而且在该大都市连绵区中,苏州的经济总量仅次于核心城市上海,对外开放程度也是仅次于上海,因而在长三角一体化发展战略中是最具发展潜力的中心城市之一,在该发展战略中占据着重要地位。

2.苏州的经济

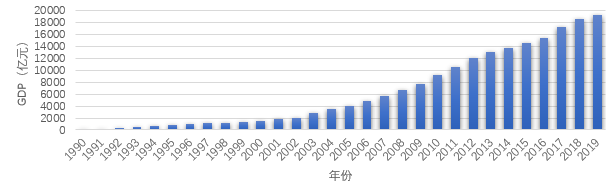

苏州经济发展迅速,1990年的苏州地区生产总值仅有202.14亿元,但经过了接近三十年的改革开放发展,苏州地区生产总值在2019年达到了1.92万亿元的规模,位列当年中国经济十强城市的第六位,仅次于上海、北京、深圳、广州、重庆五个特大城市。苏州1990年-2019年地区生产总值情况见图1。

图1.苏州1990-2019年GDP

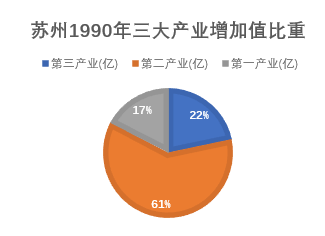

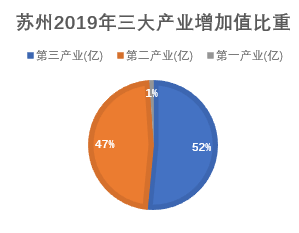

苏州在1990年的时候第二产业在三大产业增加值所占比重最大,为61%;第三产业占比为22%;第一产业占比17%。经过近三十年的经济快速发展,苏州的三大产业比重也发生了较大的变化。到了2019年,苏州第一产业比重仅占1%;第二产业比重也有所下滑,占比47%;第三产业成为比重最大的产业,占比52%,这一数据表明苏州的产业结构调整已经初见成效,经济结构有所完善。苏州1990年三大产业增加值比重具体情况见图2、图3。

图2.苏州1990年三大产业增加值比重

图3.苏州2019年三大产业增加值比重

(三)长江一体化发展战略中的南通

1.南通的地理区位

南通的地理区位优势与上海比较相似,二者都处于长三角洲头,并都处于沿海、长江两大经济带的交汇处,因而有“北上海”的美誉。此外南通因为地处江海交汇处,自古以来水运发达,也是我国沿海开放的十四个港口城市之一。

2.南通的经济

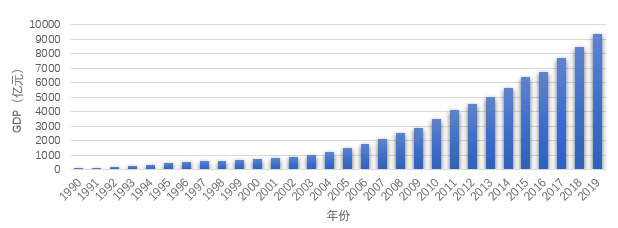

南通经济近年来发展极为迅速,1990年南通地区生产总值仅有127.46亿元,但经过了接近三十年的改革开放发展,南通地区生产总值在2019年达到了9383.4亿元,逼近1万亿元大关,极有可能在今年加入“万亿元俱乐部”。南通1990年-2019年地区生产总值情况见图4。

图4.南通1990-2019年GDP

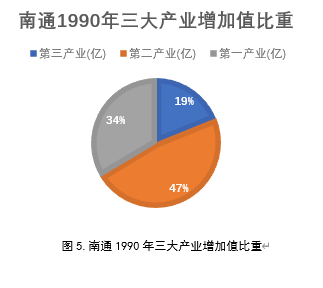

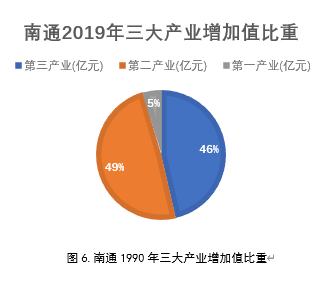

南通近三十年的发展中第二产业始终在三大产业中占据最大比重,1990年时为47%,到了2019年时为49%,第二产业占比变化不大;占比变化较大的第一产业占比从1990年的34%下降到2019年的5%;同样占比变化很大的第三产业从1990年的19%增长到2019年的46%。南通的产业结构调整效果虽然不如苏州,但也有很大的进步。农业比重过大这一问题曾经长期困扰南通经济快速发展,这一问题曾经也是导致南通城市竞争力不足的重要原因之一,但2019年的数据已经可以显示出南通已经较好地解决了这一难题。

图5.南通1990年三大产业增加值比重

图6.南通1990年三大产业增加值比重

二、苏通跨江融合发展对两地的影响

(一)对苏州的影响

1.交通方面

沪苏通铁路的建成加强了苏州沿江县级市张家港、常熟、太仓与南通、上海两个城市的联系,促进了资源要素在沿江地区的流动,有利于苏州沿江地区经济资源的均衡化,完善自身的县域经济产业链,助推沿线小城镇经济快速发展,并能够加快小城镇集群的形成。此外,苏州缺少自己独立的机场,且短期内也无法拥有独属于自己的机场,而南通作为地级市将拥有兴东国际机场和上海第三机场两个机场,其中上海第三机场还将成为上海国际航空枢纽的重要组成部分,苏通跨江融合有利于缓解苏州的航空需求。

2.产业方面

近年来,以新能源、生物技术和新医药、高端装备制造为代表的高技术、高附加值产业, 成为引领苏州经济发展和产业升级的主力,2018年苏州产值规模超过一千亿的新兴产业有新材料产业、高端装备制造业、物联网、节能环保产业以及智能电网。苏州已经有向着高新技术城市发展的趋势,未来依然会积极布局新兴产业和高工业附加值的产业。在长三角一体化及苏通融合的背景趋势下,苏州可以与南通及其他周边城市协同发展低能耗、低污染以及发展潜力大的新兴产业,苏州下辖的不同行政区域可以根据自身独特的区位优势依托其他城市差异化发展新兴产业,从而形成苏州内外双循环的产业互补。

3.城市竞争力方面

苏州作为苏南地区的排头兵,苏通跨江融合发展可以给苏州带来一定助力,通过两地的经济效应叠加进一步稳固苏州在苏锡常三大城市中的领先地位。

(二)对南通的影响

1.交通方面

南通的交通网络十分发达完善,在机场方面甚至超过了苏州,目前已有兴东机场,未来将另外拥有上海第三机场,成为拥有“双机场”配置的唯一地级市,南通在上海第三机场建成后也会成功进入上海半小时都市圈;在铁路方面,南通接通沪苏通铁路、新长铁路、宁启铁路、海洋铁路等多条铁路线,纵横南北;地铁方面,南通1号线、2号线已经相继开始修建,南通即将成为苏中地区第一个修建地铁的地级市;航运是南通的传统优势,南通港是我国一类对外开放口岸,国家级主枢纽港口,同时也是上海国际航运组合港的重要组成部分,是长江水系江河运输直达中转的枢纽,未来也将继续承担枢纽港口的重任。

2.产业方面

南通与苏州未来不同的发展方向可以形成产业优势互补,南通基于自身已有的土地要素优势和较好的工业基础,进一步利用苏州的外资优势和产业优势,共建先进制造产业园,加强两地产业优势互补以及分工合作。南通可以通过跨江融合更全面地融入到苏南地区经济产业链的建设中,从而获得更多的经济资源与参与国际竞争合作的机会。

3.劳动力资源方面

南通的人力资源可以更好地参与到苏南地区的经济建设中并反哺南通自身的经济发展。而苏锡通科技产业园因为坐落于南通市范围内,因而其建设本身就可以为南通吸纳外来人才和外来资金。

三、苏通跨江融合发展中存在的问题及对策

(一)存在的问题

1.组织机构

苏州、南通行政区域分属两个不同地级市,推动两地的跨江融合发展需要兼顾两地的利益诉求,且有必要克服区域行政管理职权与地方绩效指标考核对资源流动存在的限制。因而,苏通两地有必要建立多层次、宽领域的综合协调管理机制,打造一个两地协同规划发展并且可以定期交流政策方向及具体方案的平台空间。

2.同城化

苏通同城化是实现苏通跨江融合的重要阶段,是实现两地区域经济一体化所必须经历的过程。苏通同城化的内涵包括基础设施建设的同城化、产业布局的同城化、公共服务的同城化、生态环境的同城化以及对外开放的同城化等一系列目标。据此来看,苏通同城化目前还有相当长的一段路要走。

3.高等教育

南通的高等教育资源相比苏州来说比较匮乏,两者在高等教育方面存在一定的差距。苏州高等院校超过二十所,其中中国人民大学苏州校区、东南大学苏州校区、南京大学苏州校区与它们的主校区归属于同一性质,都属于世界一流大学建设高校,而苏州大学属于世界一流学科建设高校,西交利物浦大学和昆山杜克大学是中外合作办学院校,苏州的高等教育资源十分丰富,高等教育实力强大。而南通的高等院校数量只有九所,其中本科院校只有南通大学、南通理工学院以及南通大学杏林学院三所。

4.人才吸引力

在恒大研究院和智联招聘联合发布的《中国城市人才吸引力排名2020》中,报告显示苏州人才吸引力指数37.3,省内排名第2,全国排名第9;南通人才吸引力指数10.3,省内排名第5,全国排名第36。总体来说苏州对外来人才的吸引力要明显高于南通对外来人才的吸引力。

(二)相应对策

1.组织机构

苏通两市之间可以借鉴苏锡通产业园建设经验建立有效的城市群综合发展协调组织来引领苏通两市的跨江融合发展。这一机构组织最好由省政府牵头领导,并吸引社会公众组织、区域经济参与其中,具有一定的代表性,能够依法代表两地政府制定苏通跨江融合发展的具体行政方案并在其职权范围内协同两地相关部门进行方案落实。此外,苏通两市还可以学习长三角市长联席会议的模式确立苏通跨江融合发展主题的市长峰会框架,并将其常态化,定期举行,并在此会议框架下拓宽合作领域,深化合作层次。

2.同城化

第一,发达的基础设施建设尤其是交通网络建设是同城化的重要物质基础,苏通两地应当统筹基础设施建设,重点加强交通网络建设。

第二,产业联动是同城化持续发展的内在动力,苏通两地应当努力搭建产业联动体系,推动两地的产业优势互补以及联动发展,加强两地的产业资源要素流动和空间配置的合理性。

第三,构建苏通统一的公共服务体系,逐步消除两地在具体公共事务上的待遇差异和区域歧视,降低两地跨城交易的成本费用,努力实现两地资源的共建共享。

第四,统筹苏通两地的数字信息服务平台建设,促进苏通两城在实体和虚拟层面的共同发展,实现两地数字信息资源的共建共享。

3.高等教育

南通可以效仿苏州引进从国际和国内两个方向引进外来院校参与自身高等教育的建设。从国际方向出发,南通可以邀请世界知名大学与南通大学、南通理工学院等院校合作办学,引进国际教育资源完善自身的高等教育体系。从国内方向,南通可以邀请国内一流高校特别是省内的一流高校在南通分设校区,从而带动南通本身的高等教育发展,并且可以为南通吸引更多的人才。

4.人才吸引力

南通应当继续完善自身的人才政策,提高高学历及高新技术人才的生活补贴以及购房补贴额度,同时建设高质量的人才安居公寓。此外南通可以对持有国内外高含金量职业资格证书(CFA、CPA、精算师等)并且在南通就业或落户的人才给予可观的物质奖励支持。南通应当坚持在努力留住本地人才的同时大力吸引外来人才参与南通的经济建设。一个城市的繁荣始终离不开高层次人才带来的先进技术与创新能力。

参考文献

[1]赵海峰,张颖. 区域一体化对产业结构升级的影响——来自长三角扩容的经验证据[J]. 软科学,,:1-18.

[2]程必定. 以智能化推进长三角一体化更高质量发展[J]. 区域经济评论,2020,(05):52-58.

[3]陈志翀. 长三角一体化背景下高铁对小城镇高质量发展的研究[J]. 中国铁路,2020,(09):106-111.

[4]陶怀仁,朱森来,赵胜男. 长三角一体化下南通综合交通运输系统发展研究[J]. 物流科技,2020,43(09):102-105.

[5]成长春. 升级“飞地经济” 实现融合共赢[J]. 群众,2017,(02):42-43.

[6]施卫兵. 跨江融合背景下苏中产业转型升级路径研究——以发展战略性新兴产业为例[J]. 商,2016,(21):286-287.

[7]蒋平. 跨江融合背景下江苏现代服务业竞争力影响因素分析[J]. 新经济,2016,(15):13-14.

[8]吴先满. 江苏需要第二个同城化——试论苏通同城化建设的思路与政策[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版),2015,17(02):51-56.