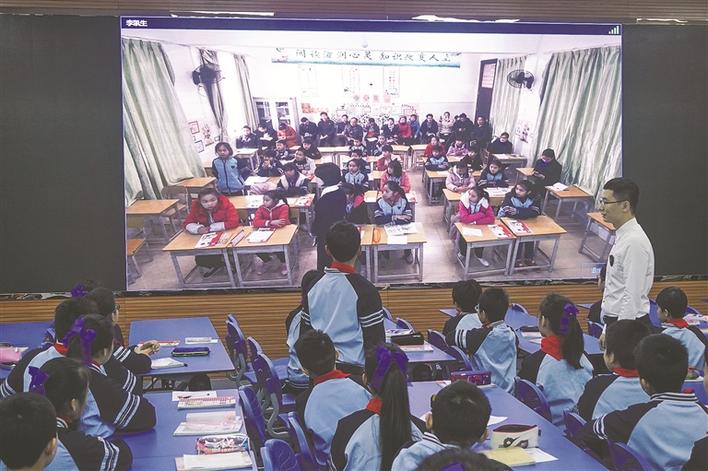

广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖学区以互动课堂的形式开展支教活动 (南宁市青秀区教育局供图)

核心提示:落实广西乡村振兴26条改革集成措施,以土地制度改革为重点,协同推进农村集体经济发展、特色农业转型升级、农村金融服务、乡村风貌提升、基层组织建设等改革,接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接,在恭城瑶族自治县、北流市、田东县、巴马瑶族自治县、崇左市江州区开展试点。

“世界长寿之乡”的河池市巴马瑶族自治县,全力发展康养旅游助推乡村振兴改革集成试点,有效破解制约巴马乡村振兴的体制机制障碍;积极深化农村产权制度改革,发放土地经营权证48,734本,完成确权登记发证宗地30,912宗。引进中国银行等金融机构入驻巴马和下沉乡镇,推动县级农村信用联社改制,实现县域政策性农业保险全覆盖,通过“财政资金+金融资本+社会资本”三位一体的创新投融资改革,保障生态旅游项目快速推进。建立“1+4+N”旅游联合执法体系,推行“旅游+”产业融合发展机制,推动乡村旅游业转型升级。吸引和培育了新型经营主体参与巴马生态特色产业发展,累计建成龙头企业、家庭农场、专业合作社等新型经营主体500家。同时,发展“公司+基地+村集体经济、农户”产业及各级示范区(园、点)150个,覆盖全县所有乡镇。以“深巴试验区”为平台,加速融入粤港澳大湾区。目前入驻企业68个,涉及项目116个,计划投资756.9亿元,已到位资金147.59亿元。截至10月,接待国内外游客269.66万人次,实现社会旅游总消费26.95亿元,被评为2020年中国旅游潜力百强县。

桂林市恭城瑶族自治县以“一心二合三化四重点”即现代特色农业核心示范区,农业与工业、旅游业融合,农业组织化、规模化、品牌化发展,柿子产业、柑桔产业、油茶产业和规模高效种养业为重点,依托“恭城油茶”和“恭城月柿”两大品牌,协同发展恭城油茶小镇、油茶产业发展集团平台、油茶协会平台“一镇两平台”。同时,探索以中医民族医药为优势、以建设平安康养特色小镇为契机,形成以健康文化村、瑶族文化村、瑶汉养寿城为代表的智慧健康养生产业集群,延伸加工产业链条。2020年油茶产业产值上亿元,新建100亩以上标准化生产示范点16个,带动周边村民总收入200万元以上。针对乡村闲置土地,创新“旱改水+”新型金融服务模式,整治土地4500亩,实现财政收入1.34亿元。创新村屯“组甲”制,深化“三心三治一守”社会治理“恭城模式”,让群众参与社会治理,延伸治理触角,激发家庭“细胞”活力,激活乡村治理“细胞”,组建志愿服务队233支。构建县、乡、村、屯、甲五级联动的管理网络,全县117个行政村形成“村中有网、网中有格、格中定责”的基层网格化管理模式。全县130个基本整治型村屯、10个设施完善型村屯、3个精品示范型村屯全部制定完善环境卫生管理制度,103个行政村191个自然村屯,建设243个农村生活污水治理站点,乡镇及行政村生活垃圾处理和污水处理实现“两个全覆盖”,在今年的第二次全国改善农村人居环境工作会议上,荣获“中国人居环境范例奖”。

玉林市北流市以乡村振兴改革集成试点为契机,聚焦“谁来干、钱哪来、如何建、怎么治”问题。创新基层政权改革,广泛建立覆盖到组的乡村振兴理事会,整合组建回乡工作队、乡村规划师等8支进村支援队伍。赋予乡镇经济社会管理权限31项,让乡镇党委、政府增强对辖区的控制力。“财力有限、民力无限”,创新农村土地综合整治、矿山统一开发等“十大财源”机制体制,将各类国有土地交给镇政府开发,收益100%归乡镇,将原有的政府发包土地整治项目由企业实施变为村集体组织实施,所得利润归村集体。仅“土整项目归村”一项改革,村集体收入由2018年的29个3000元以下的空心村,快速增加到2019年的平均每村11.09万元。同时,按照“把规划还给乡村,把设计还给农民”理念,成立国内第一个农民参与的美丽乡村建设设计院,发动群众开展“三清三拆”活动,引入“三企”(央企、民企、村企)助推乡村建设,让新房子好看、旧房子好住。通过村庄污水处理系统,垃圾分类兑换积分制度,法官、检察官、警官、律师“三官一律”进村工作,强化基层综合治理。创新村民自治组织模式,发动群众自主建设农村“雪亮工程”和农民“天网工程”,安装摄像头超过30,000个。探索出了以政府主导、市场化运作、农民主体参与的乡村振兴建设的“河村模式”,实现从输血到造血的转变和可持续发展。一个产业兴旺、生态宜居的乡村新貌正在逐步变成现实。

百色市田东县紧紧扣住乡村振兴中土地、资金、人才等资源从“哪里来、到哪里去、怎么配置”三个核心问题,聚焦土地、金融、产业、人才四方面,形成全面高效系统集成体系的“田东经验”。推行农村“土地激活”集成改革,采取“政府引导、集体整合、企业征用”方式加快土地流转,引进龙头企业入驻出让土地发展现代农业,盘活城乡土地资源。同时,推动资源变资产、资金变股金、村民变股民“三变”改革。抓住选定发展产业、选择承接主体、开展股份合作三个重要环节,切实开展农村“三块地”改革。迄今已累计完成产权交易11.65亿元,土地经营权流转鉴证12.49万亩。创新组织机构、农村信用、支付结算、保险保证、抵押担保、村级服务“六大体系”,推行“金融护航”集成改革,坚持以“农金村办”多措并举完善乡村振兴资金多元筹措机制,在全县173个村(社区)及所有扶贫移民社区全面推行了“金融服务岗+流程制度+数字金融平台+N小站”模式。采取“1托7”模式,组建了田东芒乡红城集团公司及其7个子公司,实现“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”。以工农互促、产旅融合为主要抓手推行“产业融合”集成改革,推进特色农业区域化、规模化改革发展,通过工业集群化、合作共赢机制,打造南部片区、北部片区和河谷一带等3个现代农业产业区,在建成现代化绿色化工产业园循环经济体系的同时,大力发展“红+绿”旅游和产旅融合。以“一票赞成”绩效考评机制为主要抓手推行“人才筑基”,激励干部队伍担当作为。今年以来,“土地激活”和“金融护航”等集成改革为乡村振兴提供了充分的要素保障。完成征地8808.16亩,储备城乡建设用地680.69亩,实现存款余额151.05亿元、贷款余额130.92亿元、涉农贷款余额99.82亿元,整合利用各项涉农资金13.26亿元,各类融资平台完成融资17.3亿元。

崇左市江州区通过系统集成、协同高效的改革集成试点,破解过去农村土地资源不活、建设资金不足、村庄建设规划落后、乡村产业同质单一等突出问题,探索出了党委引领、群众主体、产村融合、共建共享的乡村振兴“江州样板”。通过“土地整治+乡村建设”“土地整治+乡村旅游”“土地整治+特色产业”等创新模式,集成运用建设用地复垦及城乡建设用地增减挂钩指标交易、集体经营性用地入市等政策,有效盘活了农村闲置的土地资源。同时,依托资源优势,围绕“中国第一甜县”、全国生态示范县(区)等知名品牌,突出打好蔗糖牌、种养牌、富硒牌、旅游牌、矿产开发牌等“五张牌”,打造了一批车间带动型、养殖带动型、旅游带动型村庄,有力促进农民收入增加、集体经济增强、产业项目增多、发展空间增大。今年以来,先后有15个农村产业发展、人居环境改善等项目纳入自治区乡村振兴实施目录,获补助资金9428万元,获评为全国唯一的区域性甘蔗良种繁育基地、国家农村产业融合发展示范园,成功入选自治区全域旅游示范区。乡村振兴改革集成,给乡村带来的不仅是生产生活条件的改善,更是分散的改革事项集中在一个区域推进,促进农村资源要素持续活化,让广大群众充分享受到了改革红利。(龚成钰)