“国家图书馆终于迎来了这份特殊的礼物”

法文本《论语导读》典藏仪式暨展览开幕式在京举行

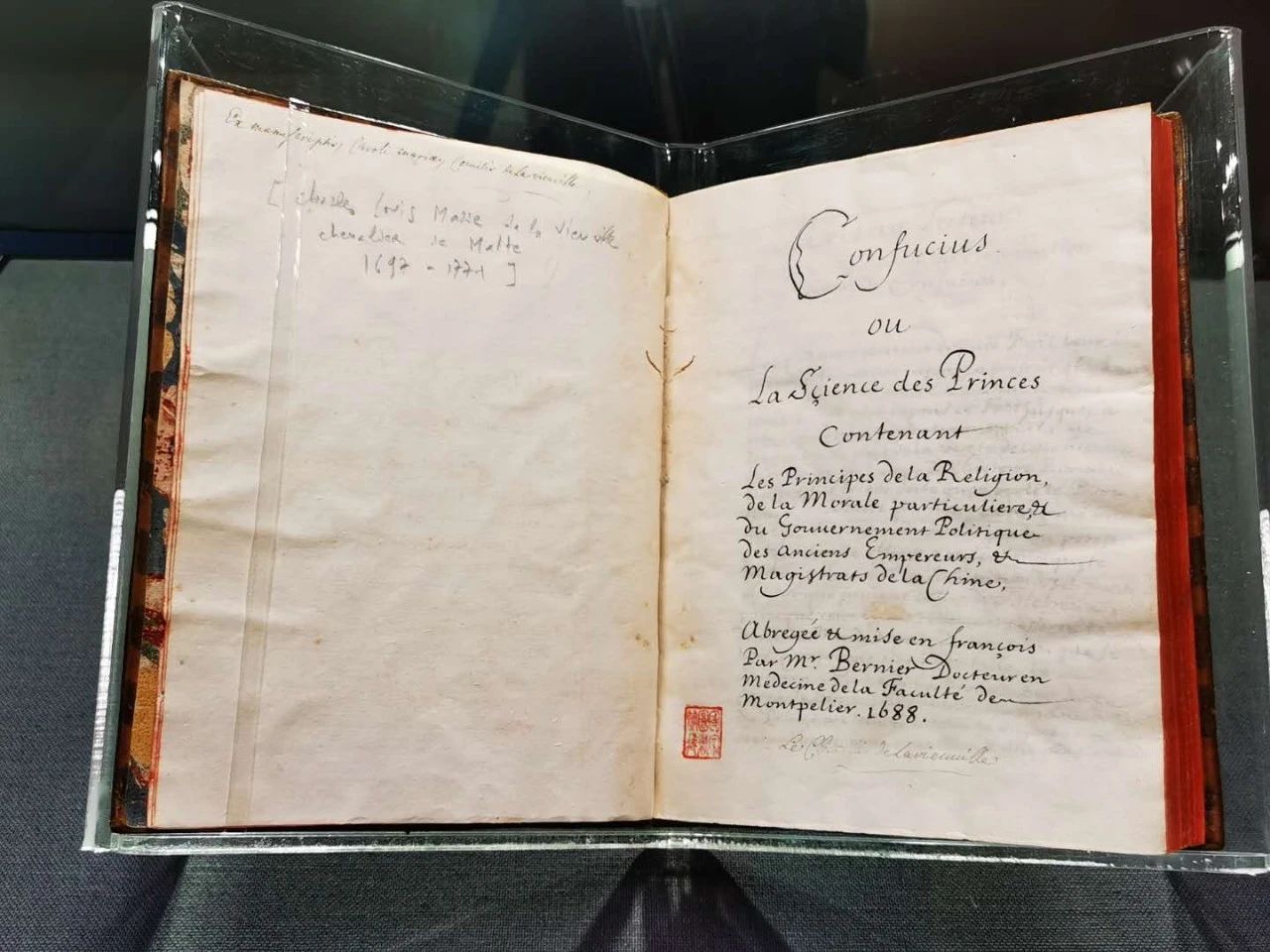

1688年法国首部《论语导读》法文版原著。

□中国改革报记者 李韶辉 文/图

2020年11月4日,法文本《论语导读》典藏仪式暨展览开幕式在国家图书馆举行。“此部法文本《论语导读》是2019年中法建交55周年之际由马克龙总统赠送习近平主席,其入藏中国国家图书馆充分展示了中国政府、习近平主席对这份珍贵礼物的珍视和尊重,必将成为中法文化交流深入开展的有力见证。”文化和旅游部部长胡和平在致辞中如是表示。

此次入藏国家图书馆的《论语导读》,是1688年首部《论语导读》法文版原著,也是国家图书馆入藏的第一部完整的欧洲启蒙时期的外文著作手稿。

2019年3月24日,国家主席习近平在法国尼斯会见法国总统马克龙。会见前,马克龙总统向习近平主席赠送了1688年首部《论语导读》法文版原著。习近平主席当场表示,“这个礼物很珍贵,我要把它带回去收藏在中国国家图书馆”。后经外交部等机构的协助,国家图书馆终于迎来了这份特殊的礼物。

胡和平表示,中国和法国是东西方两大文明的代表,两国文化所共有的开放性、包容性、多样性和创造性,使得彼此之间相互吸引、相互借鉴、互尊互信、互惠共容,成为推动世界文明融合发展的重要力量。两国持续关注、深入研究彼此传统文化典籍,必将推动中法两大灿烂文明交流互鉴,拉近两国民众心与心的距离,真正实现更深层次的国相交、民相亲、心相通。

法国驻华大使罗梁在致辞中表示,法文本《论语导读》是历史上首部将一整套儒家经典翻译成法文的译著,一经问世便在法国掀起了一股崇尚中国思想的热潮,这本珍贵而独特的抄本今天被中国国家图书馆典藏,不仅凸显了其在文学以及文物领域的特殊价值,更成为法中两国数百年来联系交往的有力象征和见证。这也是对我们继续推进和加强两国文化与遗产领域双边合作的一种激励和鞭策。

罗梁说,《论语》以“学”字作为全书开篇,意味深长——提高学识与修养不能光靠自身,还需要以他人为师,并与他人共同进步。“我想,法国总统正是本着这样的理念,在2019年3月将这本书亲手赠予当时到访法国的习近平主席的。”“‘君子不器’,君子越是臻于完善,便越有能力和意愿不断完善自身……”罗梁援引《论语导读》的一段译文后说,“坚信我们也将在未来携手实现宏伟而美好的事业,从而为自身以及世界的进步贡献力量。”

国家图书馆馆长饶权表示,国家图书馆将做好这件珍贵典籍的保存保护和研究利用,邀请知名专家学者举办讲座、开展学术研讨,会同有关研究机构全面、深入发掘其价值,向社会各界展现不同文明的相互交融与共同发展。未来,国家图书馆将继续致力推进中法文明间的平等对话、交流互鉴和相互启迪,与法国和世界各国朋友们一起,共同为人类迈向文明进步与和平发展的新境界作出新的更大贡献。

中法两国都有着古老的文明和灿烂的文化,两国间以典籍为载体的文明交流互鉴有着悠久的历史。1687年巴黎出版的《中国哲学家孔子》是《论语》在西方的第一个拉丁文译本。著名哲学家莱布尼茨称,“今年巴黎曾发行孔子的著述,彼可称为中国哲学之王者”。

1688年法国学者弗朗索瓦·贝尼耶为法国王室而作法文本《论语导读》,第一次用法文表达了孔子的思想,“希望能用中国的智慧,来培育欧洲年轻国王的政治智慧和道德”,希望法国的王公贵族从中“汲取灵感,培养有爱、温顺、质朴和人道的精神”。《论语导读》选择1687年拉丁文版《中国哲学家孔子》为底本,将《大学》《中庸》和《论语》的内容翻译为法文,以之作为“阅读孔子的钥匙和入门”,扩大了《论语》的受众群体和阅读范围。

《论语》的早期翻译和导读,引发了伏尔泰、孟德斯鸠和卢梭等杰出法国启蒙思想家的极大关注,大大推动了欧洲学者对儒家思想和中国文化的研究热潮。这部作为国礼的法文本《论语导读》,精妙而细腻地展现了源远流长的中法文化交流和历史悠久的中欧友好交往。

国家图书馆古籍馆副研究馆员赵大莹介绍说,这部《论语导读》为牛皮封面,有矩形无色凹凸压印线条,飘口烫金,书脊有烫金题名和装饰,环衬叶使用染纹纸,书口刷红,这是当时法国书籍装帧的典型特征。

国家图书馆举办此次专题展览,旨在让更多的人了解这部典籍及其在中法文化交流中的重要意义。展览同时展出了《论语》在日本和朝鲜的刻本,以及17—19世纪的法文、意大利文、德文和英文译本,反映儒家经典当时在世界范围的传播情况。展览将向公众免费开放至12月6日。观众须至少提前一天通过微信公众号“国家图书馆服务号”或提前拨打电话(010-88545426)按时段进行预约。

作为国家总书库,国家图书馆多年来一直致力于国内外文献典籍的收藏、保护与服务。经过数代人努力,目前国家图书馆收藏外文善本5万余册,涵盖了拉丁文、法文、希伯来文等十余种文字,并形成了北堂藏书、穆麟德藏书、普意雅藏书等各具特色的专藏。这些流传至今的外文典籍,见证了中西文化交流的历史进程,是人类重要的文化遗产。